Роль личности

Советская химическая (и, в частности, нефтехимическая) промышленность развивалась неравномерно — очень сказывалась пресловутая «роль личности в истории». Так, Сталин, в основном, увлекался оборонкой, металлургией и электроэнергетикой, а вот Хрущев был настоящим фанатом химпрома.

Отправной точкой для этой вполне искренней любви было, скорее всего то, что Никита Сергеевич, считавший себя крупным специалистом в сельском хозяйстве, хорошо понимал особую роль агрохимии в повышении урожайности. Лозунг «Даешь химизацию сельского хозяйства!» стал одной из ярких примет того времени. Соответственно, получила серьезный импульс развития отрасль по производству удобрений и средств защиты растений. Безусловно, сыграл свою роль и запрос ракетно-космической отрасли (еще одна «любимая игрушка» вождя) на новые материалы, включая полимеры, химволокно и другую продукцию оргсинтеза. В результате, начиная с середины 50-х годов, химические предприятия в СССР начали расти как грибы.

Отправной точкой для этой вполне искренней любви было, скорее всего то, что Никита Сергеевич, считавший себя крупным специалистом в сельском хозяйстве, хорошо понимал особую роль агрохимии в повышении урожайности. Лозунг «Даешь химизацию сельского хозяйства!» стал одной из ярких примет того времени. Соответственно, получила серьезный импульс развития отрасль по производству удобрений и средств защиты растений. Безусловно, сыграл свою роль и запрос ракетно-космической отрасли (еще одна «любимая игрушка» вождя) на новые материалы, включая полимеры, химволокно и другую продукцию оргсинтеза. В результате, начиная с середины 50-х годов, химические предприятия в СССР начали расти как грибы.

Придя к власти в октябре 1964 года, Леонид Брежнев и Алексей Косыгин, ревизуя хрущевское наследие, существенно снизили инвестиции в химпром. Тем не менее, уже спустя 5-7 лет жизнь показала: «химический уклон» — это не волюнтаристская прихоть Никиты Сергеевича, а требование развивающейся индустрии и растущего благосостояния населения. Скажем, пуск Ижевского автозавода в 1966 году и ВАЗа в 1970-м в течение короткого времени увеличили легковой автопарк страны в несколько раз, в связи с чем бензин с высоким октановым числом стал дефицитом, остроту которого пятикратное повышение цен (!) в 1974 году смягчило лишь отчасти.

Большой куш

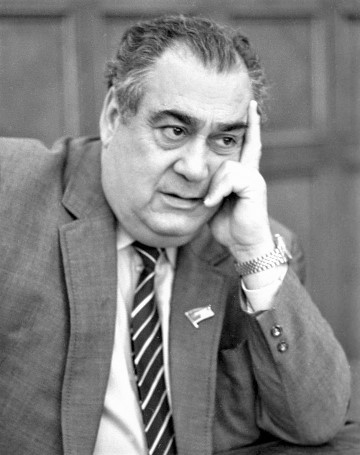

В начале семидесятых годов «предводители химического лобби» в лице заместителя председателя Совета министров СССР Владимира Новикова, министра химической промышленности Леонида Костандова и министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Виктора Федорова получили от главы советского правительства Алексея Косыгина карт-бланш на строительство нескольких крупнотоннажных нефте- и газохимических производств по выпуску полимеров, химических волокон, синтетического каучука, аммиака, карбамида, этилена, полиэтилена, формалина и метанола.

В 1972 году появились эскизные проекты двух мощных нефтехимических комплексов в Томске и Тобольске — их было решено строить, в основном, на отечественной технологической базе с привлечением западных кредитов для покрытия части расходов. Еще три производственных комплекса решили строить по западным лекалам — Советский Союз, увы, не обладал нужными компетенциями, технологиями и оборудованием. Это было довольно болезненной констатацией, особенно, с учетом общепризнанных достижений отечественной химической науки. Например, карбамид во всем мире производился (и производится поныне) по схеме «реакции Базарова» — открытому выдающимся российским химиком Александром Базаровым способом синтеза смеси углекислого газа и аммиака путем нагревания при температуре 130-140°C под высоким давлением.

В 1972 году появились эскизные проекты двух мощных нефтехимических комплексов в Томске и Тобольске — их было решено строить, в основном, на отечественной технологической базе с привлечением западных кредитов для покрытия части расходов. Еще три производственных комплекса решили строить по западным лекалам — Советский Союз, увы, не обладал нужными компетенциями, технологиями и оборудованием. Это было довольно болезненной констатацией, особенно, с учетом общепризнанных достижений отечественной химической науки. Например, карбамид во всем мире производился (и производится поныне) по схеме «реакции Базарова» — открытому выдающимся российским химиком Александром Базаровым способом синтеза смеси углекислого газа и аммиака путем нагревания при температуре 130-140°C под высоким давлением.

Переговоры с «фирмачами» шли больше года — в высоких московских кабинетах побывали многие видные представители мирового химпрома — президенты американских компаний Occidental Petroleum, Galoil и Amoco, а также английской Davy International, итальянской MontEdison и немецкой Klöckner. В итоге самый крупный подряд получила Occidental, что неудивительно, учитывая уникальные лоббистские качества ее руководителя — легендарного Арманда Хаммера, в свое время вхожего к Ленину: весной 1974 года по американскому проекту началась строительство «Тольяттиазота», крупнейшего в СССР (а ныне — в России) производителя аммиака и карбамида.

Сооружение тольяттинского гиганта было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Одновременно с возведением завода велась прокладка крупнейшего в мире магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса (предприятие «Трансаммиак») протяженностью более 2 тыс. км. Идея этого уникального трубопровода принадлежала Костандову; правда, первоначально министр планировал строить трубу не в южный порт, а в северный (Мурманск), и качать по ней не аммиак, а метанол…

Сооружение тольяттинского гиганта было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Одновременно с возведением завода велась прокладка крупнейшего в мире магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса (предприятие «Трансаммиак») протяженностью более 2 тыс. км. Идея этого уникального трубопровода принадлежала Костандову; правда, первоначально министр планировал строить трубу не в южный порт, а в северный (Мурманск), и качать по ней не аммиак, а метанол…

Второй «большой куш» получила Davy, которая обязалась предоставить проект, техническую документацию и комплектное оборудование для двух крупнейших в мире установок «М-750», обеспечивавших производство 750 тыс. тонн метанола (метилового спирта) в год. В 1975 году для огромных установок, по сути, представлявших собой целые заводы, были выбраны подходящие промплощадки — на «Томскнефтехиме» и Губахинском химзаводе (Пермская область), а также приняты решения об эскизном проектировании, привязке к местности, отводе земельных участков и ресурсном обеспечении. В 1977 году были подписаны договора с англичанами, сделан «твердый заказ» на оборудование и начата подготовка детальных технических проектов. На следующий год началось строительство в Томске, еще через год — в Губахе. О губахинской стройке я расскажу подробнее.

Главная стройка Прикамья

Губахинская стройка была одновременно и типичной для «эпохи развитого социализма», и нетипичной. Строительство велось на базе действующего химзавода, расположенного в поселке Северный, входящего в состав городского округа Губахи. Главной продукцией завода был метанол, который вырабатывался на среднетоннажной установке мощностью 110 тысяч тонн в год, возведенной в середине 50-х годов под руководством легендарного директора завода Исаака Розенфельда. Эта установка работала по уникальной технологии, применявшейся только здесь — сырьем являлся коксовый газ с расположенного неподалеку Губахинского коксохимического завода. До пуска установки бóльшая часть ядовитого газа выбрасывалась в атмосферу.

Под строительство «М-750» рядом с действующим химзаводом был выделен обширный участок земли площадью 30 гектаров. Сырьем для завода должен был стать природный газ из Западной Сибири. Отметим, что потребность в сырье была огромной — принятая технологическая схема предполагала, что в замкнутом цикле синтеза метанола одновременно циркулирует 2,5 млн кубометров газа.

«Метанол» сразу же получил статус главной стройки Прикамья. Строительства подобного размаха в крае не было 15 лет — предыдущими проектами такого масштаба были возведенные в начале 60-х годов нефтехимический комплекс «Пермнефтеоргсинтез» в Перми и титано-магниевый комбинат в Березниках, на севере области. На сооружении «Метанола» были задействованы 20 союзных министерств и ведомств, 37 строительных трестов, около 5 тысяч рабочих.

Естественно, такому мега-проекту уделялось особое внимание со стороны региональных и местных органов власти — было создано сразу три (!) штаба строительства. Главный (так и хочется сказать — генеральный) штаб возглавлял первый секретарь областного комитета КПСС Борис Коноплев. Интересно, что актуальными вопросами агитации и пропаганды (как же без этого!) ведал отдельный штаб, и здесь размах деятельности тоже был нешуточным — например, на химзаводе была создана выездная редакция областной партийной газеты «Звезда».

Непосредственно процессом строительства руководил заместитель генерального директора «Главзападуралстроя» Александр Юзефович — весьма яркая личность, однокашник Бориса Ельцина (в тот период — партийного руководителя соседней Свердловской области) по Уральскому политехническому институту. Основные строительные работы выполнял специально созданный трест «Губахапромстрой».

Отметим, что губахинский проект рождался в обстановке интенсивной аппаратной борьбы — за право разместить на своей территории огромный производственный объект боролись сразу несколько городов Советского Союза, включая туркменский Мары, украинский Северодонецк, Новомосковск Тульской области, Куйбышев (ныне Самара) и Дзержинск Горьковской (ныне Нижегородской) области. При этом против губахинского варианта резко выступало руководство Минспецстроя СССР. В частности, на одном из этапов обсуждения проекта спецстроевцы заявили, что готовы снять свои возражения только при условии закрытия коксохимического завода, что стало бы огромной потерей для Губахи.

Но в итоге, благодаря четкой и последовательной позиции Леонида Костандова, его заместителя Владимира Коваля, руководителя главка «Союзазот» Алексея Петрищева, а также Бориса Коноплева было принято решение строить комплекс в Губахе. Решение было хорошо обоснованным, поскольку в Губахе наличествовали и подготовленные кадры, и все необходимые ресурсы: электроэнергия (мощная Кизеловская ГРЭС), вода (Широковское водохранилище) и природный газ (рядом – магистральный трубопровод с Уренгоя). При этом был выведен из-под удара Губахинский коксохим, благополучно работающий и по сей день.

«Химики», солдаты и джентльмены

Несмотря на размах и значимость губахинского проекта, партия и правительство не наделили его статусом «Всесоюзной ударной комсомольской стройки» и не объявили молодежный призыв (возможно, потому что, в первую очередь, молодые энтузиасты-строители требовались тогда на БАМе). Вопрос привлечения рабочей силы на «Метанол» решился более прозаическим способом — созданием военно-строительного отряда (проще говоря, стройбата) численностью около тысячи человек, а также организацией сразу четырех спецкомендатур для условно-досрочно освобожденных — трех общестроительных и одной железнодорожной.

Соответственно, вскоре рядом с химзаводом, появились несколько многоэтажных общежитий со спецконтингентом, прибывавшим партиями-эшелонами из зон со всей территории страны — от Дальнего Востока до Карелии. Количество условно освобожденных, в просторечии именуемых «химиками», на пике строительства доходило до 2600 человек.

Безусловно, этот фактор резко изменил криминогенную обстановку в городе — уровень преступности вырос в 2,5 раза! Конечно, были приняты определенные меры — например, существенно увеличены штаты суда, прокуратуры и милиции, но всего этого было недостаточно. У губахинских правоохранителей начались «горячие денечки», переходящие в горячие недели, месяцы и годы.

«Вишенкой на торте» среди пестрого строительного контингента были иностранцы — 30 англичан из фирмы Davy Powergas, обеспечивавших шеф-монтаж основного оборудования (химических реакторов) и живших в Губахе годами, а также с десяток итальянцев, которые занимались пуско-наладкой насосов Atlas и приезжали в более краткосрочные командировки. Жили иностранцы компактно в двух подъездах панельного дома на Октябрьском проспекте, на фасаде которого красовалась гордая надпись Hotel.

Посланцы зарубежья вели себя прилично, не буянили (хотя и оставили после себя городскую легенду о том, как некий итальянско-подданный в ресторане «Кристалл» в одиночку разобрался с целой бригадой «химиков»), но и по ним приходилось работать и милиции, и КГБ. Контроль иностранной «диаспоры» губахинские пинкертоны осуществляли в том числе и через двух милых девушек «с пониженной социальной ответственностью».

Диво дивное

В 1980, олимпийском, году стройка в Губахе развернулась на полную катушку: на промплощадке появились зримые контуры будущих производственных мощностей, в городских кварталах возводились жилые дома, общежития, поликлиника, профессионально-техническое училище, профилакторий, общеобразовательная и музыкальная школы, гостиница «Алмаз», детские сады, магазины, новые корпуса медсанчасти и узел связи. Кроме того, шло масштабное строительство инженерной и транспортной инфраструктуры: водоводов, очистных сооружений, газопровода, теплотрассы, ЛЭП, автодорог, железнодорожных веток (включая новую станцию «Губаха — Пассажирская») и моста через реку Косьва, который губахинцы гордо назвали «виадуком».

Объемы возведения объектов соцкультбыта и соответствующие затраты, включенные по требованию партийных и советских органов дополнительно в смету промышленного строительства, были поистине огромными. Однажды по этому поводу Александр Юзефович сказал:

— Наверно, дешевле и проще было бы все это построить в чистом поле и «с чистого листа». На отдельных этапах строительства сметная стоимость производственных объектов «Метанола» составляла всего четверть от общего объема затрат, а остальное «съедали» социалка, инженерка и коммуникации.

Отметим, что это был достаточно редкий в советской практике случай, когда практически все запросы местных властей по социальному развитию территории, выбранной для строительства промышленного гиганта, были учтены. И действительно, благодаря «Метанолу», всего за 3–4 года Губаха буквально преобразилась.

Отдельной, уникальной и сложнейшей в инженерном плане задачей, выполненной строителями «Метанола», была доставка из Шеффилда, с завода-изготовителя, химических реакторов — «сердца» метанольного производства. Четыре огромные колонны (две установки синтеза и две ректификационные колонны весом более 200 тонн каждая) были привезены из Англии в Ленинград на теплоходе «Стахановец Котов», а потом на речном сухогрузе «Волго-Дон» доставлены к специально построенному причалу на болотистом берегу Камы в районе деревни Лысь. Отсюда до действующей автотрассы Пермь — Березники был проложен 100-километровый зимник: сделана широкая просека, а потом на очищенной от деревьев и пней земле наморожен толстый слой льда, по которому специально закупленные мощные тягачи Faun неторопливо повезли ценнейший груз через глухую тайгу на стройплощадку в Губахе.

Говорят, что при виде многоколесного каравана, медленно везущего гигантские цилиндры, похожие на космические ракеты, старушки из таежных деревень истово крестились. И их можно понять: такого дива дивного не случалось на прикамской земле ни до, ни после…

План — закон

К концу 1983 года строители «Метанола» перешли на работу в авральном режиме. Их подгоняли не только и не столько «социалистические обязательства» и строчки в пятилетнем плане (хотя, конечно, никто не отменял знаменитого тезиса «План — это закон»). Дело в том, что строительство «Метанола» велось на компенсационной основе: англичане предоставили Советскому Союзу товарный кредит в виде оборудования, расплачиваться по которому нужно было готовой продукцией, начиная с определенной даты. Если продукция к тому времени еще не произведена, то вступала в силу другая схема компенсации — «живыми» деньгами, сиречь, валютой, которая тогда была не на вес золота, а гораздо дороже.

К середине 1984 года с огромным трудом строители вышли на плановый график работ: собрали технологическую нитку, подготовили пусковой комплекс. В связи с этим было организовано расширенное производственное совещание с участием заведующего отделом химической промышленности ЦК КПСС Вениамина Афонина. Взял слово директор завода Владимир Махлай: «Товарищи, я сильно извиняюсь, но завод сейчас пускать нельзя — нужно дополнительное время для отладки производственных линий». И тут произошло нечто экстраординарное — Афонин вскочил с места, схватил Махлая за грудки и закричал: «Ты что, гад, так тебя и разэтак, хочешь, чтобы меня из партии исключили?». Участники совещания хлопали глазами — настолько такое поведение было нетипичным для высокопоставленного сотрудника ЦК партии.

К середине 1984 года с огромным трудом строители вышли на плановый график работ: собрали технологическую нитку, подготовили пусковой комплекс. В связи с этим было организовано расширенное производственное совещание с участием заведующего отделом химической промышленности ЦК КПСС Вениамина Афонина. Взял слово директор завода Владимир Махлай: «Товарищи, я сильно извиняюсь, но завод сейчас пускать нельзя — нужно дополнительное время для отладки производственных линий». И тут произошло нечто экстраординарное — Афонин вскочил с места, схватил Махлая за грудки и закричал: «Ты что, гад, так тебя и разэтак, хочешь, чтобы меня из партии исключили?». Участники совещания хлопали глазами — настолько такое поведение было нетипичным для высокопоставленного сотрудника ЦК партии.

Но в итоге Махлая послушали — аварии точно никому не были нужны. Завод пустили чуть позже, но зато без срывов и накладок. 22 сентября 1984 года, спустя 5,5 лет после начала стройки, с завода в адрес Пермского обкома партии была отправлена телеграмма: «Сегодня, в 10 час. 07 мин., на агрегате «Метанол-750» Губахинского химического завода получен первый продукт — метанол-сырец. Установка работает устойчиво… Начальник пускового комплекса Юзефович, директор завода Махлай, от организаций Минмонтажспецстроя — Русаков». Спустя ровно три месяца — 22 декабря — был подписан акт госприемки, и завод заработал на полную мощность.

Среди вышеупомянутых персонажей особый интерес вызывает дальнейшая судьба Владимира Махлая: через полгода после успешного пуска «Метанола» он получил повышение, возглавив более крупное предприятие — «Тольяттиазот» (ТОАЗ), которое вместе с аммиакопроводом успешно приватизировал в начале девяностых. С тех пор уже почти четверть века вокруг ТОАЗа и «Трансаммиака» ведутся напряженные имущественные споры, но это уже предмет отдельного разговора.

Григорий Волчек