Лагерный край

Промышленная добыча нефти в Печорском бассейне началась еще до революции; затем возник 12-летний перерыв, вызванный революцией, Гражданской войной и прочими катаклизмами. В 1929 году разведочные и добычные работы здесь возобновились; при этом, в отличие от других регионов СССР, освоение нефтяных богатств Автономной области коми-зырян (с 1936 года – Коми АССР, ныне – Республика Коми) проводилось почти исключительно руками заключенных.

На пике Большого террора в местном подразделении ГУЛага — УхтПечЛаге (в 1938 году реорганизован в УхтИжемЛаг, крупнейшим предприятием которого был Ухтинский нефтекомбинат) работали более 80 тысяч «командированных» и 10 тысяч вольнонаемных. Среди глухой тайги вырос мощный промышленный комплекс, включавший угольные шахты, нефтепромыслы, электростанции, речные пристани, склады, ремонтно-механические мастерские и самый северный в мире, расположенный в приполярной зоне, нефтеперерабатывающий завод, к моменту пуска в 1934 году состоящий из одной атмосферной трубчатки, выпускавшей арктическое топливо, и битумной установки, но затем выросший в весьма крупное предприятие, полностью обеспеченное местным сырьем.

К началу войны 40% контингента УхтИжемЛага составляли репрессированные поляки и прибалты. Осенью 1941 года большая часть поляков была освобождена по амнистии и направлена на формирование армии Андерса; их место заняли мобилизованные (по сути, депортированные) немцы-трудармейцы.

Сажа и стража

Главные достижения нефтегазовой отрасли Коми в годы войны были связаны с развитием газовых промыслов. Первое в регионе газовое месторождение – Седьельское (деревня Крутая Ижемского района) было открыто еще в июне 1935 года. Дебаты о путях использования газа и соответствующая бумажная волокита заняли более пяти лет. В итоге в конце 1940 года ЦК ВКП(б) и Совнарком (правительство СССР) приняли совместное постановление «О мероприятиях по увеличению производства газовой сажи», обязывающее НКВД к середине 1942 года построить на Ижме завод газовой сажи мощностью 12 тыс. тонн в год.

Начавшаяся Великая Отечественная война не только не замедлила, а, наоборот, подстегнула развитие газового комплекса на Ижме — в июле 1941 года был организован Крутянский газопромысел — второй в стране после Дашавского в Прикарпатье, а, по сути, на тот момент единственный – с учетом того, что Львовская область была оккупирована немцами).

Вскоре на Крутянской промплощадке начался монтаж оборудования эвакуированного Майкопского сажевого завода. Первая установка по производству канальной сажи появилась в Крутой уже в августе 1941 года, а через три месяца, к 24-й годовщине Октябрьской революции была произведена первая опытная партия сажи. Еще через три месяца началось промышленное производство канальной сажи и началось строительство мощнойгазомоторной станции.

К концу 1943 года в Крутой на полную мощность работали уже 5 сажевых установок, дававших в год 6 тыс. тонн технического углерода. Это было вдвое меньше первоначального плана, но основную задачу по снабжению сажей химических, шинных и полиграфических производств Крутянский завод выполнял, обеспечивая до 80% общесоюзного производства технического углерода.

Параллельно росла и добыча — активное эксплуатационное бурение и ускоренный ввод новых скважин обеспечили добычу газа в объеме 1,2 млн кубометров в сутки. Кроме того, ни на день не останавливалась геологоразведка – геофизические исследования и поисковое бурение. В связи с открытием в октябре 1943 года крупного Войвожского газового месторождения (средний суточный дебит первой продуктивной скважины – 500 тыс. кубометров газа) в ударные сроки был построен 20-километровый трубопровод Войвож – Крутая. Так маленький поселок Войвож, выросший из лагерного участка, стал первым в РСФСР населенным пунктом, газифицированным с применением природного газа (Москва и Ленинград снабжались синтез-газом, полученным из каменного угля).

В целом за 4 военных года на Ижме был создан крупный газовый промысел с 58 эксплуатационными скважинами и сажевым заводом. За период войны газовики Коми добыли 1,5 млрд кубометров природного газа (почти треть общесоюзной добычи) и произвели свыше 15 тыс. тонн сажи (подробнее – в материале «Сага о саже»).

Дело в шахте

Успехи нефтяников были скромнее. В 1941-1942 годах нефтепромыслы Чибью и Ярега (нефтешахта) не справлялись с производственными заданиями. Одной из причин этого, помимо объективных трудностей военного времени, было то, что УхтИжемЛаг (Ухтинский нефтекомбинат) был перегружен вспомогательными и непрофильными функциями – заключенные параллельно с развитием нефтепромыслов разрабатывали каменные и глиняные карьеры, добывали и перерабатывали радиевую воду, строили заводы стройматериалов, дороги и ЛЭП, вел лесозаготовку и лесосплав, занимались сельским хозяйством в совхозах «Ухта» и «Седью». То есть, фактически силами УхтИжемЛага осуществлялось хозяйственное освоение огромного таежного приполярного края.

Положение с нефтедобычей улучшилось в 1943 году, когда нефтешахта достигла проектной мощности, выполнила план и затем начала давать сверхплановую продукции (более 20 тонн нефти в сутки). Способствовал этому и пуск основного участка Северо-Печорской железной дороги (регулярное движение поездов по линии Вельск — Котлас — Печора было открыто в 1942 году).

В целом за годы войны ухтинские нефтяники добыли более 550 тыс. тонн нефти (90% добычи пришлось на тяжелую ярегскую нефть). Весь этот объем поступал на Ухтинский НПЗ, существенно расширивший ассортимент выпускаемой продукции — с 7 видов до 15, включая незамерзающие осевые, моторные и веретенные масла, солидол, специальные битумы трех марок (в том числе особо дефицитный лаковый битум — единственное производство в стране), асфальт, керосин, арктическое дизельное топливо и флотский мазут.

Герои трудового фронта

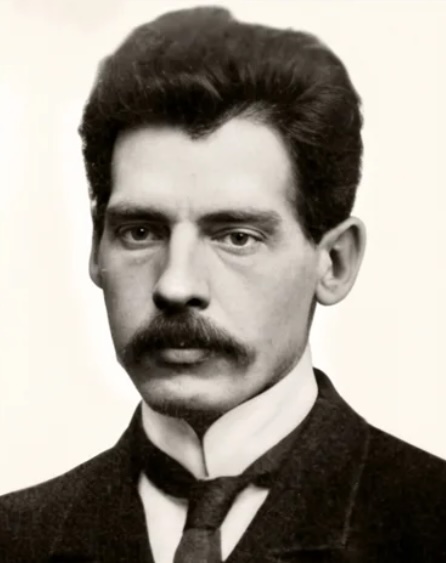

Николай Тихонович (1872 — 1952) – уроженец Харькова, выпускник естественного отделения Харьковского университета. После окончания вуза Николай Николаевич стажировался в Московском университете (у великого академика Вернадского) и в Университете Женевы. Став в 1904 году сотрудником Геологического комитета, Тихонович сосредоточился, в основном, на геологоразведке нефтеносных участков Сахалина и Урало-Эмбинского района. Во время Гражданской войны ученый, исследуя недра северного и центрального Казахстана, открыл крупное месторождение бурого угля в Баян-Аульском районе (ныне – территория Павлодарской области).

В 1920 году Тихонович был назначен председателем Комитета промышленной разведки при Горном отделе ВСНХ, и в этом качестве организовал в различных регионах страны филиалы всесоюзного треста «Центрпромразведка». Впоследствии полномочия ученого как фактического руководителя советской поисковой геологии расширились – будучи заместителем директора Геологического комитета СССР, Тихонович возглавлял Комиссию по запасам полезных ископаемых и учетно-экономический отдел, обобщавший сводные данные о минеральных ресурсах страны. Организованные ученым экспедиции открыли Гудермесское нефтяное месторождение в Грозненском округе, бокситное – в Тихвинском районе (Ленинградская область), угольное и платино-никелевое – в Норильске, калийное – в Соликамске, радиевое — в Тюя-Муюне (Ошская область Киргизии), и ряд других.

В конце 1928 года Тихонович был арестован, а затем осужден на 10 лет за «шпионаж» и отправлен в УхтПечЛаг. Еще сидя в камере Бутырской следственной тюрьмы, ученый составил план работы Ухтинской геологической экспедиции ОГПУ, которую затем возглавил в качестве научного руководителя. За 10 лет работы в Коми экспедиция Тихоновича открыла десятки месторождений нефти, газа, радия, каменного угля, горючих сланцев, титановой руды и строительных материалов, оценила их запасы и подготовила проекты разработки и промышленной эксплуатации. На основе полученных данных была составлена детальная геологическая карта и схема тектоники Тимано-Печорского региона.

В 1939 году, по завершению срока заключения, Тихонович вернулся в Москву и поступил на работу в Московский геологоразведочный трест, где руководил лабораторией по изучению глубинной тектоники Русской платформы. Параллельно ученый, получивший в 1943 году давно заслуженную степень доктора геолого-минералогических наук, читал курс геотектоники в Московском нефтяном институте.

Заслуженный деятель науки РСФСР (1947). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

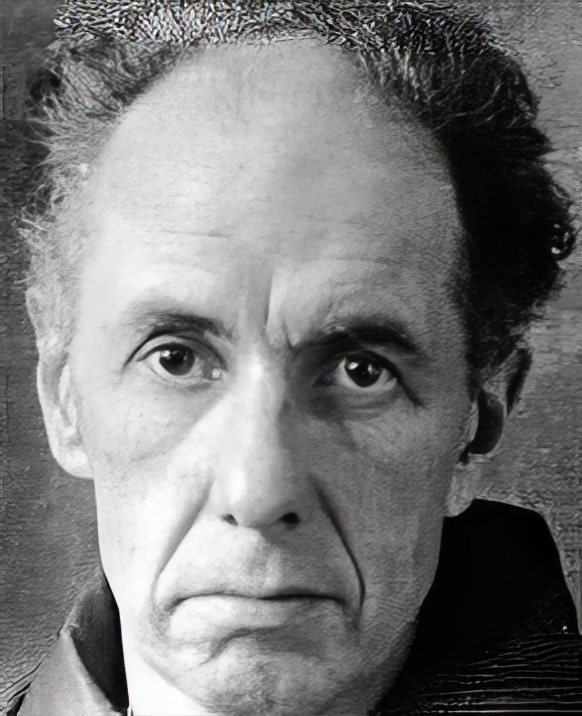

Иван Стрижов (1872 – 1953) родился в поселке Билимбаевский Завод Екатеринбургского уезда Пермской губернии (в настоящее время – в составе Первоуральского округа Свердловской области). После окончания МГУ более тридцати лет проработал «в поле» – на предприятиях горнорудной и нефтяной промышленности сначала на Среднем Урале, а затем на Кавказе (Терское горнопромышленное акционерное общество, грозненские и бакинские промыслы). Накопленный богатейший опыт позволил Стрижову в 1926 году возглавить Научно-технический совет нефтяной промышленности ВСНХ СССР, то есть, по сути, стать «научным руководителем» всей советской нефтянки.

Увы, на этом важнейшем посту Иван Николаевич проработал недолго – в 1929 году он был арестован по так называемому «делу нефтяной секции Промпартии», осужден на 10 лет и сослан в УхтПечЛаг.

В 1932 году геологическая экспедиция под руководством Стрижова в 25 км от поселка Чибью, впоследствии переименованном в Ухту, на глубине 140 м открыла мощную залежь тяжелой высоковязкой (битуминозной) нефти с огромными геологическими запасами — более 130 млн тонн нефти. В 1935 году началась эксплуатация месторождения стандартным скважинным методом, а с 1939 года — шахтным, что сделало Ярегу уникальным для мировой нефтянки промыслом.

Вторую половину своего лагерного срока Стрижов провел в Восточной Сибири, в Канско-Тасеевской нефтеразведочной экспедиции. В 1939 году вернувшись в Москву, Стрижов был назначен профессором кафедры транспорта и хранения нефти Московского нефтяного института имени И.М. Губкина. В послевоенные годы Иван Николаевич в этом же вузе возглавлял кафедру добычи, транспортировки и переработки углеводородных газов, став главным теоретиком и воспитателем инженерных кадров для газовой промышленности, которая в тот период начала формироваться в качестве самостоятельной отрасли советской экономики. В 1948 году был обвинен в «космополитизме», но, к счастью, без особых негативных последствий.

Автор около ста научных трудов, включая такие фундаментальные как «Топливные ресурсы СССР» и «Добыча газа». Награжден орденом Трудового Красного Знамени и рядом медалей.

Антон Булгаков (1879 — 1972) после окончания кронштадтского Морского инженерного училища более 20 лет чередовал военную службу на Черноморском флоте, в Севастополе и Батуми, и работу на машиностроительных предприятиях, нефтепромыслах и в управленческих структурах на Донбассе, в Москве, Нижнем Новгороде, Челекене, Баку и Тифлисе. При этом Булгаков занимался политической деятельностью (как подпольной, так и легальной) – был активным членом партии социалистов – революционеров (эсеров). Ввиду этого обстоятельства в 1922 году Антон Викторович был арестован, но спустя полгода освобожден. Вскоре он поступил на работу в бакинское управление «Азнефти», крупнейшего в СССР нефтедобывающего предприятия, где возглавил Техническое бюро.

Начиная с 1924 года, более 5 лет, Булгаков руководил главной стройкой советской нефтянки того периода — масштабной реконструкцией трубопроводной магистрали Баку — Батуми. Керосинопровод протяженностью 882 км, пущенный в эксплуатацию в 1907 году, необходимо было полностью, с заменой всех труб и части насосных станций, переделать под прокачку больших объемов сырой нефти.

В феврале 1930 года, через три дня после пуска нефтепровода в эксплуатацию, Булгаков был арестован и через год «за вредительские мероприятия, направленные к срыву и удорожанию строительства» приговорен к расстрелу. К счастью, высшая мера наказания была смягчена, а затем Булгаков как уникальный специалист… был выпущен из тюрьмы и направлен на строительство нефтепровода Гурьев — Орск.

Трасса новой трубы пролегала по голой безлюдной степи. Чтобы повысить эффективность работы, Булгаков разработал и внедрил блочно-комплектный метод строительства, впоследствии широко использовавшийся при освоении Западной Сибири. Труба протяженностью 709 км, с семью насосно-перекачивающими станциями, была построена за три года.

После пуска нефтепровода, в 1935 году, Булгаков был переведен в Москву, в трест «Нефтепроект» Наркомата тяжелой промышленности СССР, где стал проектантом и главным инженером строительства ряда крупных предприятий, включая Одесский крекинг-завод и Гдовский сланцеперегонный и битумный комбинат (Псковская область). В начале 1938 года Антон Викторович, находившийся в командировке в городе Сланцы (Ленинградская область), был снова арестован и на этот раз обвинен в «участии в шпионско-диверсионной группе белогвардейской фашистской организации», а затем осужден на 5 лет исправительно-трудовых лагерей с последующей ссылкой.

Срок Булгаков отбывал сначала в Краслаге (Восточная Сибирь), а с начала 1941 года — в УхтИжемЛаге, где работал по специальности — проектировал газовые промыслы на Седьельском, Войвожском и Нибельском месторождениях, а также производственные линии Ижемского ГПЗ. Параллельно Булгаков руководил прокладкой межпромысловых коммуникаций и магистральных газопроводов Крутая – Ухта и Войвож — Ухта, предложив крайне эффективный метод наземной укладки труб на деревянных поперечинах и скользящих опорах с компенсаторами. Эта технология в дальнейшем широко тиражировалась и в СССР, и в других странах мира при прокладке трубопроводов на сложном рельефе и неустойчивых грунтах (горы, болота, вечная мерзлота, тектонические разломы и т.д.).

В 1942 году был освобожден по УДО, в 1949 году была снята судимость. После завершения строительства магистрального 100-километрового газопровода Войвож – Ухта (сдан в эксплуатацию в июле 1948 года) Булгаков возглавил газовую инспекцию Ухтинского нефтекомбината, а затем работал главным инженером проекта в Проектно-изыскательской конторе.

В 1955 году вернулся вМоскву; работал винституте «ГИПРОспецнефть», а затем в лаборатории прочности ВНИИ строительства и эксплуатации трубопроводов и других объектов ТЭК. В 1961 году Антону Викторовичу была присуждена степень доктора технических наук, а на следующий год по ходатайству Главгаза СССР назначена персональная пенсия.

Награжден медалью «За трудовую доблесть» и рядом других.

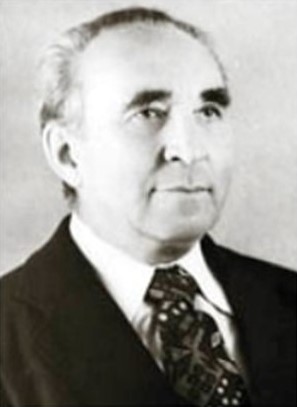

Андрей Кремс (1899 — 1975) родился в местечке Зюд-Остов-Култук (пригород Баку) в семье рыбака, окончил трехклассную церковно-приходскую школу и затем шестиклассное училище в Баку; рано остался без родителей. В 1919 году окончил Бакинское политехническое училище по специальности «техник-нефтепромысловик», после чего работал в объединении «Азнефть» чертежником, коллектором, геологом, старшим районным геологом Балаханского геологического бюро треста «Лениннефть», главным геологом объединения. В 1931 году заочно окончил Азербайджанский нефтяной институт по специальности «нефтепромысловое дело» с квалификацией «инженер-геолог».

С 1934 года — главный геолог Главного управления нефтяной промышленности Наркомата тяжелой промышленности СССР (по сути, руководитель геологической службы отрасли), одновременно — заведующий кафедрой разработки нефтяных и газовых месторождений Московского нефтяного института имени И.М. Губкина. В 1936 году был в командировке в США, где знакомился с передовыми технологиями геологоразведки нефтяных и газовых месторождений.

В сентябре 1938 года был арестован и затем постановлением Особого совещания НКВД (внесудебного органа) «за участие в троцкистской организации» приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал наказание в УхтИжемЛаге, где работал коллектором и геологом бюро по проектированию Ярегской нефтешахты №1. В июле 1940 года условно-досрочно освобожден и назначен на должность начальника геологоразведочного отдела (впоследствии – главного геолога) и заместителем начальника УхтИжемЛага по нефтеразведке (в 1944 году судимость была снята, в 1956 году состоялась реабилитация).

В течение 35 лет, до самой смерти, Кремс руководил геологоразведочными работами и научными исследованиями по подготовке сырьевой базы Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции; за этот период открыто более 30 месторождений, включая уникальные Западно-Тэбукское, Усинское, Харьягинское и Вуктыльское. Эти открытия позволили создать в Республике Коми и Ненецком автономном округе крупную нефтегазодобывающую промышленность и осуществить строительство магистральных газо- и нефтепроводов в центр страны.

Доктор геолого-минералогических наук, профессор Ухтинского индустриального института, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР и Коми АССР, автор 250 печатных работ, включая монографии «Вопросы формирования структур и залежей нефти и газа Южного Тимана», «Основы шахтной разработки нефтяных месторождений», «История советской геологии нефти и газа» и ряда других.

Почетный гражданин Ухты (1973). Лауреат Сталинской премии (1951). Герой Социалистического Труда (1969). Награжден орденами Ленина (трижды), Трудового Красного Знамени (дважды), Красной Звезды (дважды) и медалями.

Сергей Новопавловский (1909 – 1996) родился в селе Старый Курлак Воронежской области; окончил среднюю школу. В 1935 году на последнем курсе Воронежского инженерно-строительного института был арестован, обвинен в «антисоветской пропаганде» (печально знаменитая статья 58-10 УК) и осужден на 10 лет лишения свободы. Отбывал наказание в лагере Волгостроя НКВД (строил Угличскую ГЭС на Волге).

В 1937 году был переведен в УхтПечЛаг, где проектировал нефте- и газопроводы внутренней и внешней откачки. В 1945 году при проектировании магистрального газопровода Войвож – Ухта предложил оригинальный метод наземной укладки труб на деревянных поперечинах и скользящих опорах с компенсаторами, что существенно сокращало затраты на строительство, эксплуатацию и ремонт трубы.

Таким образом был построен первый в мировой практике подвесной самонесущий и самокомпенсирующийся газопровод. Трубы диаметром 325 мм подвешивались на деревянных А-образных опорах на высоте 1,2 м от земли, что позволяло защитить их от замерзания зимой. В 1948 году газопровод был успешно сдан в эксплуатацию, а в 1951 году коллектив проектантов во главе с главным инженером стройки Антоном Булгаковым оформил авторское свидетельство на изобретение «Надземный газопровод».

В последующие годы Новопавловский окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт (1963) и спроектировал десятки ключевых производственных и инфраструктурных объектов Ижемского и Ухтинско-Сосногорского промышленных районов – трубопроводов, нефтегазопромыслов, нефтешахт, перерабатывающих заводов, дорог и т.д.

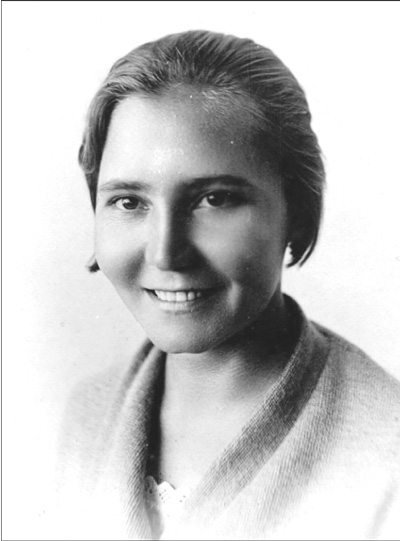

Анна Молий (1909 – 1979) Родилась в Баку в семье рабочего. Окончила среднюю школу, курсы стенографии и факультет переработки нефти Бакинского политехнического института (в 1932 году), после чего работала дежурным инженером, а затем начальником цеха на Бакинском нефтемаслозаводе имени П.А. Джапаридзе.

С 1938 года – инженер технологического отдела треста «Азнефтезаводпроект». В 1940 год направлена на работу в Коми АССР инженером производственного отдела Ухтинского нефтекомбината.

В марте 1942 года назначена одновременно директором и главным инженером Ухтинского нефтеперерабатывающего завода, самого северного НПЗ страны, расположенного в субарктической зоне.

С 1951 года — старший инженер, затем заместитель начальника производственно-технического отдела Ухтинского нефтекомбината. В 1955 году окончила Академию нефтяной промышленности и вновь возглавила Ухтинский НПЗ, где провела масштабную реконструкцию завода, существенно повысившую качество и количество выпускаемой продукции.

С 1967 года – начальник лаборатории исследования и переработки газа и газового конденсата Ухтинского филиала ВНИИ природных газов. Принимала участие во вводе в эксплуатацию гигантского Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения (объем начальных извлекаемых запасов — около 400 млрд кубометров).

Руководитель, автор и соавтор более 30 крупных научно-исследовательских работ, посвященных проблемам переработки сырья месторождений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР (1949), Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Коми АССР (1960), Почетный гражданин Ухты (1978), Почетный нефтехимик (1979). Награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета» и медалями.

Григорий Волчек