От «У» до «Я»

8 августа 1989 года Совет Министров СССР принял постановление «Об образовании государственного газового концерна «Газпром». Текст документа готовила рабочая группа во главе с главным экономистом, членом коллегии Мингазпрома Евгенией Селиховой (впоследствии она много лет возглавляла негосударственный пенсионный фонд «Газпрома»).

8 августа 1989 года Совет Министров СССР принял постановление «Об образовании государственного газового концерна «Газпром». Текст документа готовила рабочая группа во главе с главным экономистом, членом коллегии Мингазпрома Евгенией Селиховой (впоследствии она много лет возглавляла негосударственный пенсионный фонд «Газпрома»).

Текст документа получился довольно компактным, и, в отличие от многих других решений тогдашнего союзного правительства, каждое слово в нем в буквальном смысле золотое.

Главным смыслом постановления было создание уникальной на тот момент организационной-правовой конструкции советской газовой индустрии — Единой системы газоснабжения (ЕГС) СССР. Действительно, «Газпром», де-факто сохраняя все функции отраслевого министерства (вот, к примеру, характерная строка из пункта 5: «При планировании народного хозяйства деятельность его предусматривается отдельной строкой»), получил весьма широкие для того времени права и возможности госпредприятия — самостоятельный баланс, хозрасчет, самоуправление и самофинансирование. Отдельным пунктом под номером 7 концерну предоставлялось право создать кэптивный коммерческий банк, чем «Газпром» и воспользовался год спустя, учредив действующий и поныне «Газпромбанк».

Сразу два пункта — 8-й и 9-й — были посвящены управлению концерном: в частности, в духе того бурного времени было указано, что «управление осуществляется на демократической основе с широким участием трудовых коллективов».

Никаких дополнительных льгот «Газпрому» не предоставлялось, но без подарка тоже не обошлось — 12-й пункт постановления предоставлял концерну максимально возможные в тот период полномочия в сфере внешнеэкономической деятельности, включая проведение экспортно-импортных операций по широкому ассортименту продукции, создание совместных предприятий с иностранными партнерами и организацию за рубежом технических и технико-коммерческих центров.

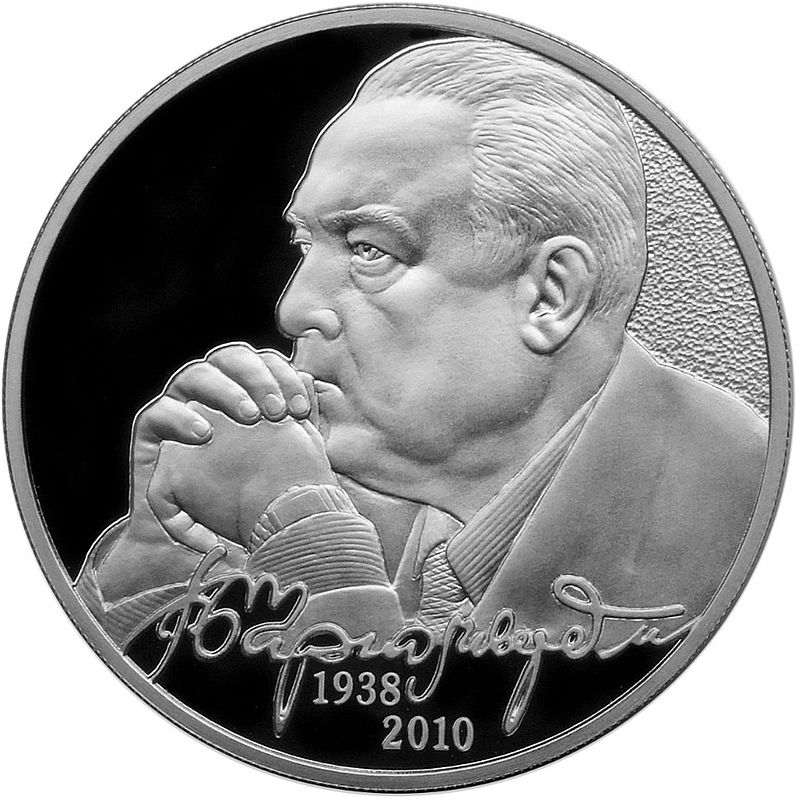

Завершал основной текст документа «протокольный» пункт: «Управлению Делами Совета Министров СССР в 2-недельный срок решить вопрос о размещении аппарата концерна «Газпром». Для выполнения этого пункта не понадобилось ни двух недель, ни даже двух минут: концерн остался «сидеть» в здании бывшего Мингазпрома — большом безликом доме на юго-западе столицы по адресу: улица Строителей, дом 8, корпус 1. Нового начальника тоже подыскивать не пришлось — «Газпром» возглавил экс-министр Виктор Черномырдин.

В приложении к документу были аккуратно, но без излишней детализации (в частности, без упоминания небольших обособленных организаций и филиалов) перечислены все основные объекты обширного газового хозяйства СССР — объединения основного и вспомогательного производства, газотранспортные предприятия, службы ЕГС, строительно-монтажные тресты, НИИ и проектные институты. Интересно, что начинался этот внушительный перечень не с «А», а с «У» — с «Укргазпрома» (это довольно неожиданное начало, поскольку данное объединение с середины 70-х годов не входило в число крупнейших по объемам добычи), а заканчивался, как и положено, на «Я» — «Якутгазпромом».

Главгазы, горгазы и производственные объединения по газификации (иными словами, система газораспределения, включавшая все местные газопроводы низкого давления) на момент реорганизации работали в структуре республиканских Минжилкоммунхозов и поэтому в текст постановления не вошли и в состав «Газпрома» включены не были.

Нет бюрократизму!

Один из пунктов постановления гласил: «Газпрому» — осуществить в 1989–1990 годах в установленном порядке укрупнение действующих объединений, предприятий и организаций, улучшить управление производством, сократить численность административно-управленческого аппарата». Эту трудноразрешимую в бюрократическом мире задачу Черномырдин, «отпущенный на волю», решил быстро и довольно радикально. Вот как он об этом вспоминал:

«Меня на президиум Совмина приглашали теперь редко, я реже стал ходить в Госплан, в Совмин.

Всю структуру мы стали менять — упростили, переделали. Стали искать, на чем могли бы сэкономить. Аппарат концерна зависел от результатов работы отрасли… В центральном аппарате работало 450 человек — в «Газпроме» случайных людей не было. И всех я знал лично.

У меня были развязаны руки: не надо было ни у кого спрашивать, какие отделы и главки сокращать или переформировывать — я все делал сам.

…Как-то Николай Иванович Рыжков звонит, интересуется делами. И вдруг говорит:

— Небось, заместителей себе поназначал?

— Нет, не поназначал. В министерстве у меня двенадцать замов было, а в «Газпроме» — два.

— Всего два?

— Да. Но зато каждый свое направление знает: среди ночи подниму, спрошу — на все ответить должен!».

Конечно же, поменялись не только формат и структура отраслевого газового штаба — изменилась организация работы и, в определенной степени, ее идеология. Снов обратимся к мемуарам Виктора Степановича:

«Для меня было ясно: нужно менять схемы поставок и расчетов, учиться. Начальников управлений, руководителей с мест посылали по договору в Германию, в Италию — в компании Ruhrgas и ENI — для изучения опыта… Так что, я еще раньше некоторых самых ярых реформаторов начал вникать в современные рыночные отношения: еще в конце 80-х годов мы изучали мировой экономический опыт — европейский, американский, японский.

Сейчас все знают, что мы оказались правы. Хотя меня запугивали, не давали действовать… От этого решения (создания «Газпрома» — Г.В.) выиграли все, и больше всего выиграла страна: газовая отрасль сохранилась как монолит, как система. В 90-е годы, когда я возглавлял правительство, экономику России спасали, прежде всего, отрасли топливно-энергетического комплекса.

Рем Вяхирев, который был первым заместителем Черномырдина сначала в министерстве, а затем в «Газпроме», вторит бывшему шефу:

«Бюрократическая безалаберность все-таки была в министерстве — формальное отношение к производству. А производство нужно организовывать, народ нужно воспитывать, приучать к работе… Страна и тогда, когда цены были маленькими, и сейчас, когда они выросли, живет этими (газпромовскими — Г.В.) деньгами».

План Б

Вторую половину 1989-го и 1990 год «Газпром» прожил довольно спокойно, а в 1991-м, как и вся страна, столкнулся с серьезнейшим геополитическим вызовом — дезинтеграцией Советского Союза (попросту говоря, развалом СССР).

После августовского путча 1991 года, когда стало окончательно ясно, что Советского Союза в прежнем виде уже не будет (в частности, Россия признала государственную независимость прибалтийских стран), «Газпром» разработал план, предусматривавший сохранение единого добычного и газотранспортного комплекса трех республик умирающего СССР — России, Украины и Белоруссии. Интенсивные переговоры на эту тему велись и с руководством среднеазиатских республик — Казахстана, Узбекистана и Туркмении.

С помощью системы многосторонних и двусторонних обязывающих договоров «Газпром» надеялся сохранить наиболее важные части своего хозяйства — прежде всего, магистральные экспортные газопроводы и подземные хранилища газа. В декабре 1991 года, после подписания Беловежского соглашения и Алма-Атинской декларации, стало ясно, что реализация этого вполне разумного плана невозможна. Соответственно, пришлось организационно-правово и технически выделять, обособлять и оформлять российский сегмент «Газпрома». Таким образом, концерн потерял около четверти своей совокупной добычи и около трети магистральной газотранспортной сети.

Естественная монополия

В начале 1992 года, уже в новой суверенной России, урезанный «Газпром» столкнулся с новой угрозой: реформаторское правительство Бурбулиса — Гайдара вознамерилось реорганизовать газовую отрасль по подобию нефтяной — то есть, по принципу вертикальной интеграции. Это предполагало, помимо создания независимых газодобывающих и газоперерабатывающих предприятий, изъятия у «Газпрома» магистральной газовой трубы.

С точки зрения газовых начальников, это было «покушением на основы», почти кощунством. «Газпром» включил на полную катушку немалый административный ресурс, и олицетворявший вышеупомянутое кощунство министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин был снят с работы, причем, через голову его непосредственного начальника — первого вице-премьера Егора Гайдара. Аналогичным образом, без учета мнения Егора Тимуровича, вице-премьером по ТЭКу был назначен Черномырдин, оставивший на газовом хозяйстве Вяхирева. Все это вместе взятое чуть не породило очередной правительственный кризис — уязвленный Гайдар написал заявление об отставке, но потом остыл и продолжил работу.

Через день после прихода Черномырдина в российское правительство президент страны Борис Ельцин подписал два указа — «Об обеспечении деятельности Единой системы газоснабжения страны» и «О неотложных мерах по освоению новых газовых месторождений на полуострове Ямал, в Баренцевом море и на шельфе острова Сахалин». Документы зафиксировали статус «Газпрома» как «естественной монополии» и, по сути, передали концерну наиболее перспективную ресурсную базу на суше и на море.

5 ноября 1992 года президент России подписал еще один ключевой указ — «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром», после чего началась приватизация «Газпрома», на всех этапах сопровождавшаяся ожесточенными публичными и подковерными схватками.

Что хорошо, то хорошо

14 декабря 1992 года после сложной «многоходовочки» президента на съезде народных депутатов РСФСР Черномырдин стал главой российского правительства, а «Газпром» — окончательно и бесповоротно «священной коровой».

Через 2 месяца постановлением Правительства РФ и соответствующим приказом Минфина была утверждена схема приватизации газовой монополии: 40% оставалось в собственности государства (по трастовому договору «Газпром» получал право голосовать 35% акций из этого пакета), 28,7% продавалось за ваучеры, 15% выделялось руководителям концерна, 10% предназначалось для продажи зарубежным партнерским компаниям (в основном, Ruhrgas и Wintershall), 5,2% передавалось в собственность основного газодобывающего региона — Ямало-Ненецкого автономного округа, 1,1% — в объединение «Росгазификация».

Кроме того, Черномырдин, действуя по принципу «Что хорошо для «Газпрома», то хорошо и для России», создал для монополии максимально благоприятные условия — существенно повысил внутренние цены на газ и освободил компанию от уплаты экспортных и частично импортных пошлин, а также от обязательной продажи части валютной выручки.

Реформаторам оставалось только разводить руками — уникальное положение «Газпрома» в российской экономике было незыблемо и неприкосновенно. Экс-министр экономики РФ Евгений Ясин по этому поводу сказал так: «Создать конкурирующие с «Газпромом» компании было объективно тяжело, а уж с Виктором Степановичем во главе правительства — и вовсе нереально».

Так была начата летопись современного «Газпрома»; а наша история, наоборот, завершена.

Григорий Волчек