Китайская нефтегазовая компания CNPC приостановила инвестиции в иранское газовое месторождение «Южный Парс». Как сообщило в среду агентство Reuters, это было сделано под давлением США. А ведь всего полмесяца назад министр нефти в тегеранском кабинете Бижан Намдар Зангане заявил, что CNPC официально вошла в проект «Южный Парс. Фаза 11» вместо вынужденного уйти под вашингтонским прессом французского концерна Total. Так что же произошло на сей раз? Неужто Поднебесная, будучи не в силах одновременно выдержать и навязанную Трампом торговую войну, и бремя антииранских санкций, дала задний ход в Персидском заливе? «Не совсем так, — пояснил мне осведомленный эксперт. — Вот увидишь: мудрые китайцы внедрят туда, вместо CNPC, четыре «дочки» той же компании или что-нибудь вроде этого». Что ж, может быть. Но сколь же яростная борьба идет между крупнейшими экономиками Земли, если тактический отход КНР на «Южном Парсе» идет в те же дни, когда Пекин, возмущенный арестом финдиректора своего электронного гиганта Huawei в Ванкувере, задержал в отместку высокопоставленных канадцев и одновременно снижает, наказывая американцев, объем закупок соевых бобов из США!.. Да, нынешняя зима в глобальной политике, особенно политике энергетической, обещает быть очень даже жаркой. Хотя, как поговаривают знатоки, на отдельных участках этой батальной панорамы все-таки «возможны варианты».

Китайская нефтегазовая компания CNPC приостановила инвестиции в иранское газовое месторождение «Южный Парс». Как сообщило в среду агентство Reuters, это было сделано под давлением США. А ведь всего полмесяца назад министр нефти в тегеранском кабинете Бижан Намдар Зангане заявил, что CNPC официально вошла в проект «Южный Парс. Фаза 11» вместо вынужденного уйти под вашингтонским прессом французского концерна Total. Так что же произошло на сей раз? Неужто Поднебесная, будучи не в силах одновременно выдержать и навязанную Трампом торговую войну, и бремя антииранских санкций, дала задний ход в Персидском заливе? «Не совсем так, — пояснил мне осведомленный эксперт. — Вот увидишь: мудрые китайцы внедрят туда, вместо CNPC, четыре «дочки» той же компании или что-нибудь вроде этого». Что ж, может быть. Но сколь же яростная борьба идет между крупнейшими экономиками Земли, если тактический отход КНР на «Южном Парсе» идет в те же дни, когда Пекин, возмущенный арестом финдиректора своего электронного гиганта Huawei в Ванкувере, задержал в отместку высокопоставленных канадцев и одновременно снижает, наказывая американцев, объем закупок соевых бобов из США!.. Да, нынешняя зима в глобальной политике, особенно политике энергетической, обещает быть очень даже жаркой. Хотя, как поговаривают знатоки, на отдельных участках этой батальной панорамы все-таки «возможны варианты».

Найдена точка соприкосновения между РФ и США. Это уголь

Долгие годы Москва, атакуемая Вашингтоном, ведет оборонительные бои. Борется за то, чтобы, вопреки блоковому шантажу, секторальным санкциям и прессингу, искать хотя бы какие-то точки взаимопонимания. Точки, из которых можно начать со временем минимально значимый диалог.

И вот желаемое наконец-то свершилось, Свершилось, возможно, не очень громко, но явственно. По крайней мере, на одном из резонансных форумов объединили усилия российская и американская делегации. Нет, это, конечно, не отпор анонсированной Трампом отмене ключевого для выживания Земли Договора РСМД. И не желанный для людей доброй воли финал шпионских скандалов. Но все же и то, что произошло на 24-й конференции участников Климатической конвенции ООН (COP24), породило надежды на лучшее. Забрезжил шанс на то, что на отдельных разрывах изодранной ткани диалога между Востоком и Западом станут возможными сообща пришитые заплаты.

Чтобы обезопасить свои топливно-сырьевые комплексы от разорительного расширения трактовки Парижского соглашения 2015 г. по климату, Москва и Вашингтон услышали, наконец, друг друга. И дали бой жестким мерам по ускоренному устранению парникового эффекта. Тем временем на СОР24 разбушевалось мощное по берегам Атлантики экологическое лобби. «Зеленые» захотели включить в Парижский документ такой раздел, который обязал бы две сотни стран минимизировать рост атмосферно-промышленных выбросов СО2 в пределах 1,5 градуса по Цельсию уже в ближайшие 15 лет. А ведь до сих пор считалось, что ТЭК, металлургия и иные отрасли тяжелой индустрии исконно являются «долгоиграющими» и маломаневренными — и потому способны снизить на 2 градуса планку глобального потепления лишь к концу XXI века. Кроме того, даже богатейшим странам трудно собрать в пользу выполнения Парижского соглашения слаборазвитыми государствами свыше 100 млрд долл, сочтенных «третьим миром» слишком малой суммой!

Для России и США, с их-то разверстанными в пространстве экономиками, согласиться с ускорением пусть даже назревших мер вряд ли возможно. Даже невозможно, хотя и по разным причинам. Во-первых, если Москва остается в целом приверженной Парижскому соглашению, то американцы объявили о выходе из него в 2020-м. Во-вторых, в РФ не та политическая система, чтобы шахтеры и газовики выкручивали Кремлю руки. А вот за океаном, по итогам избрания на президентский пост, Трамп по праву считается заложником углеводородного и угольного ТЭК. Т.е. выдвиженцем отрасли, наказанной ранее лимитами Обамы, и потому проголосовавшей осенью 2016-го за республиканского «топливного традиционалиста». В-третьих, экологическое раскрепощение американского угля, нефти и газа понадобилось Вашингтону во многом для того, чтобы вытеснить своими энергопоставками Россию и ее «Газпром» из Европы. А мы на этом фоне — совсем другое дело. Нам прирост добычи и переработки нужны, чтобы выстоять в дуэли с мастерами санкций и перебросить львиную долю растущего и прибыльного экспорта на восток.

Так что мотивы — разные. Но это не помешало нам сблизиться. И плотно поработать с американцами в течение напряженного недельного марафона переговоров, дискуссий и порою ожесточенных споров с природоохранными альянсами, для которых угроза грядущих прорех в госбюджете РФ — пустой звук. Особенно символично — и у россиян это вызывает, пользуясь языком эпохи Л.И.Брежнева, чувство глубокого удовлетворения, — то, что такой сенсационный — в ряде отношений — форум проходил в Катовице — силезском угольном сердце натовской Польши, отнюдь не дружественной нам нынче.

Судя по всему, польским делегатам было мучительно больно видеть рукопожатия советовавшихся друг с другом россиян и американцев на земле Речи Посполитой. Более того, к неожиданному тандему присоединились делегации монархий Персидского залива. Недаром, как отмечалось в ряде СМИ, «испанская El Pais, которую цитируют и польские СМИ, 10 декабря сообщила: США, Россия, Саудовская Аравия и Кувейт создали на СОР24 неформальную группу. Она заблокировала публикацию отчета экспертов ООН о борьбе с глобальным потеплением и прилагает все усилия к тому, чтобы на саммите не были приняты обязывающие документы».

«Важен ли этот тактический альянс или, возможно, имел место всего лишь малозначащий конъюнктурный эпизод? — с таким вопросом автор обозрения обратился к именитой и, пожалуй, наиболее информированной участнице ежегодного Нефтегазового форума, прошедшего 13 декабря в Inter Continental Moscow Tverskaya по инициативе Refinitive. Речь идет о директоре Центра энергетики Московской школы управления Сколково — Татьяне Митровой. «Нет, это действительно важный момент, и вы задали хороший вопрос, — ответила она. — Посылы к некоторому взаимопониманию сторон по вопросам традиционной энергетики и впрямь просматриваются; хотя в целом складывается впечатление, что пик актуальности таких диалогов (о защите роли и ниши ископаемого топлива – Авт.) уже, быть может, пройден».

Так или иначе, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, побывавший в Катовице, отмечал, что РФ может ратифицировать (уже подписанное ею) Парижское соглашение по климату, если способы и правила его реализации будут прописаны четко и не допустят двойного толкования. И нет сомнений в том, что наши шахтеры, нефтяники, газовики и энергетики не только субординационно, но и по-человечески поддержат эту позицию. Опасение же бытует лишь одно. Что, если какой-нибудь группе российских чиновников захочется обратиться к отечественным компаниям с устным посланием: «Мы, мол, защитили вас на внешнем фронте — так будьте добры согласиться с резким увеличением экологически мотивированных взносов на фронте внутреннем». Как бы, друзья мои, не обесценить приростом налогов на собственном рынке ту несомненную пользу, которая обеспечена усилиями нашей энергетической дипломатии за рубежом.

Адмиралу нужен бинокль посильнее

Бывший командующий Королевскими ВМС Великобритании Алан Уэст плохо видит. Нет, не в физическом, а в фигурально-геополитическом смысле этого слова. Нынешнее ухудшение отношений между Лондоном и Москвой почему-то представляется ему аналогией той обстановки, которая сложилась в диалоге между туманным Альбионом и царской империей на подступах к роковому для Европы и всего мира 1914 году.

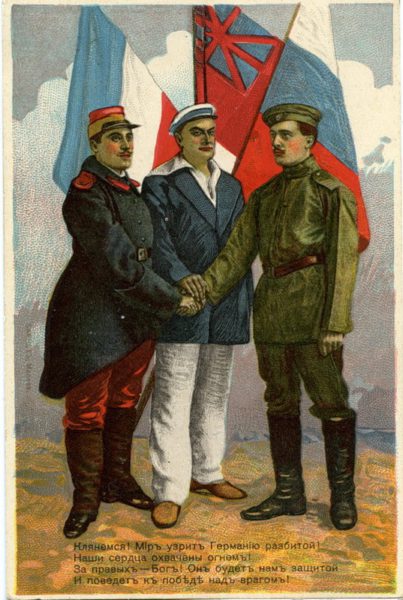

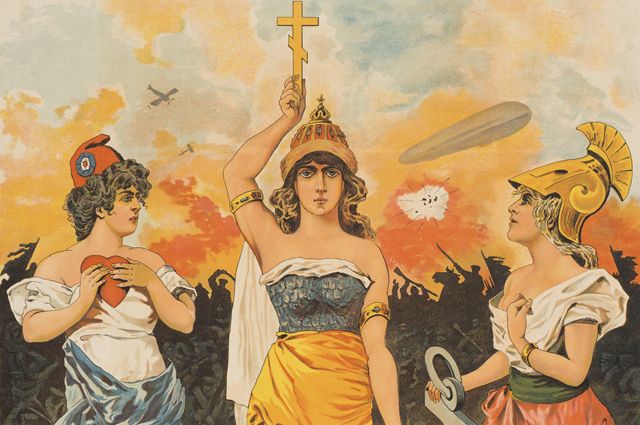

В интервью для Daily Star отставной флотоводец так и заявил: обострение напряженности с Россией похоже на ситуацию, предшествовавшую началу Первой мировой войны. В действительности же, если говорить об оборонно-блоковом и дипломатическом балансах, существовавших тогда на невидимой партнерской оси между Темзой и Невой, — все обстояло как раз наоборот.

Британия видела в России своего ценного союзника в приближающейся схватке с кайзеровским колоссом, его австро-венгерским собратом, а также Оттоманской Турцией. До поры — до времени были отложены взаимные претензии между Букингемским и Зимним дворцами по колониальной «Большой игре», ведшейся с середины XIX века на просторах Средней Азии и Закавказья. Это ведь там воспетые баталистом Верещагиным генералы царских завоевательных походов якобы угрожали, в силу традиционно-английской ревности, дальнейшей экспансией на юг и захватом жемчужины Британской империи — баснословно богатой ресурсами Индии. Но теперь, в преддверии вселенской беды, временно отступило и это противоборство.

Однако главное, и адмиралу не пристало об этом забывать, заключалось в приближавшейся «войне моторов» — ключевой для «Нефтянки». Британия в те годы прекратила интриги против российской нефти. Не стало поощрения диверсий под революционными лозунгами на промыслах Кавказа и Закаспия. Военно-морской министр по имени Уинстон Черчилль предпринял немало усилий для перевода ВМС с кардиффского угля на мазут. Ставка делалась и на кладовые Апшерона. Французы смогли уговорить англичан: перевернуть страницу недавних, и притом подозрительных, взрывов и пожаров 1904–1905 гг. на скважинах и НПЗ Баку, Грозного и Майкопа, когда из Ирана хлынули на российскую территорию толпы странных бродячих дервишей (пользуясь нынешней терминологией, — талибов). И не только перевернуть эту страницу, но и согласиться с идеей Парижа: пригласить царскую державу в Антанту.

Где и как было символично скреплено это историческое событие? Там, где сегодняшняя Россия, сообща со своими здравомыслящими партнерами в ЕС, прокладывает на Балтике трассу «Северного потока-2». Иными словами, близ берегов Эстляндии, обретшей в 1991-м суверенитет в качестве независимой Эстонской Республики. (Правда, теперь она и сама не может сформулировать суть своих яростных претензий натовского толка к Москве. Ну не может — и все!). Ну а в 1907-м король Англии надел на борту своей яхты гвардейскую форму русского полковника, а наш государь, наоборот, полковничий мундир британского покроя. И своими объятиями они сразу же усилили оборонный потенциал альянса Entente Cordiale как минимум на целую треть. Неужто это неведомо Алану Уэсту? Как же плохо он учился в академии, если сказанное так сильно напоминает ему (непонятно почему) сегодняшние реалии?!

А теперь шагнем в своих ретроспективных суждениях дальше. Вспомним, что в своем географическом подходе к тогдашней России тот же Альбион и «республика гордых галлов» руководствовались накануне 1914-го, главным образом, двумя территориальными обещаниями, данными царскому режиму. Это, во-первых, ни за что не позволить Германии и Австро-Венгрии, да и их агентуре во главе с гетманом Скоропадским (прообраз Петро Порошенко) отколоть Малороссию от России. И, во-вторых, гарантировать, в случае ведения общей войны до победного конца, передачу Петрограду контроля над проливами Босфор и Дарданеллы. Иными словами, — решить, наконец, в пользу России вековой «Восточный вопрос». Вот, собственно говоря, с каким «черноморским раскладом» вступили в Первую мировую войну державы Антанты; и отрицать это даже неприлично. Возмутятся даже лондонские и парижские архивисты. Так чем же напоминает лондонскому флотоводцу сегодняшнее Черное море о совершенно иной ситуации столетней давности?

В этом вопросе тоже сплошные «непонятки». Излагая сумбурные мысли Алана Уэста, РИА Новости пишет: адмирал «предупредил о возможном размещении кораблей НАТО в Черном море, отметив, что похожая ситуация спровоцировала начало Первой мировой войны». Экс-командующий так и заявляет: «Это привело к первой мировой войне». Что — «это»? В 1914-м можно было хотя бы пожаловаться на враждебную Турцию, которая, будучи союзницей агрессивного Центральноевропейского альянса, угрожала интересам России, Англии и Франции в Причерноморье. А что сейчас, если Анкара входит в состав Североатлантического блока? Впрочем, это не мешает ей, в отличие от герольдов новой «холодной войны», дружить и торговать со «злокозненной путинской Россией», прокладывая «Турецкий поток». Быть может, это не нравится адмиралу? Пусть бы так и сказал.

Итак, беда британских теоретиков истории международных отношений заключена не в том, что они проницательны, и в двери их офисов прямо-таки стучатся, мол, истинные аналогии со страницами европейского прошлого. Их беда — в другом. Они отнюдь не проницательны. И все то, что кажется им аналогиями, в действительности является кричащими противоречиями, в том числе со здравым смыслом. А уж об исторической правде я и вовсе пока не говорю. Но она еще проявит себя однажды. Проявит хотя бы на той же Балтике, где в 1914-м англосаксы дружили с россиянами, а сегодня хотят опрокинуть былых союзников. Речь об этом — в следующей главе.

Хождение по мукам

27 предыдущих судимостей в биографии 29-летнего марокканского беженца, которого так и не могли поймать сотни французских и немецких полицейских (хотя в итоге его застрелили через трое суток после трагедии на рождественском базаре в Страсбурге), — это, конечно, очень много.

Пожалуй, слишком много даже для нашей печальной «эпохи следственно-бюрократического бессилия». Эпохи, когда в Европе легче представить себе оперативный арест какого-нибудь российского олимпийского чемпиона, чем матерого исламского радикала с автоматическим оружием в руках и двумя гранатами, оставленными «просто так» на покинутой квартире.

Если не считать безуспешных облав по горячим следам, а взять этот город в целом — его испорченный новогодний климат, растерянный международно-политический бомонд, да и поколебленную роль средневекового Страсбурга в многослойной системе ЕС, то ответит ли уважаемый читатель: какой самый значимый документ вышел там после пальбы с тремя убитыми и множеством раненых? Думаете, это какая-нибудь Страсбургская декларация о сплочении европейских правоохранителей? Ничего подобного! Под барабанный грохот обнародована резолюция работающего там Европарламента с призывом к закрытию проекта «Северный поток-2»! Проведена даже прямая трансляция «великого» события. Суть дела ясна: для искренне настроенных проводников коммерческой программы на Балтике «хождение по мукам» продолжается.

Абсурд, близкий к старческому маразму, и не иначе. Депутатам, видимо, мало того, что цена бензина стала недавно стартовым импульсом к хаосу в сердце Парижа. Им еще нужно, чтобы цена коммунально-бытового газа в Европе стала через пару лет запредельной, когда окажутся сорванными все планы отопления континента на приемлемо-рыночных условиях; и «голубое топливо» из США (которого мало того что хватит всего на пару десятилетий) встанет европейцам в копеечку! Что будет с Европарламентом и остальными структурами региональной интеграции, когда элементарный холод выгонит на улицу уже не тысячи, а десятки миллионов «желтых жилетов»?!

В документе, трактующем балтийскую трассу как угрозу для европейской безопасности, названа благословенная страна, призванная заменить собою углеводородные кладовые Сибири. Эта роль, как дословно сказано мудрыми законодателями в здравом уме и трезвом рассудке, принадлежит… Украине! Где же нашли там достаточно газа, чтобы согреть густонаселенную старушку Европу? Быть может, в одном из винных подвалов на Дерибасовской, в Бердичеве или в махновском Гуляй-Поле? Между тем, даже если ослепли депутаты, то рядовым гражданам стран ЕС не грех задуматься над рисками навязанной извне позиции их избранников. В канун «предстоящих выборов в Европарламент, — заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, — европейским избирателям стоит задуматься, чьи интересы отстаивают их представители в этой европейской структуре», да еще под покровом мнимого продвижения «принципов демократии и свободной экономики».

Страсбургская резолюция, о которой идет речь, — унизительно-вассальная копия инструкций из США в такой же степени, в какой глава Европейского Совета Дональд Туск, этот глашатай антикремлевских рестрикций, является тезкой Дональда Трампа. С той лишь разницей, что американский президент уже имеет шансы угодить после своего правления под суд, а Туск — нет. Но в энергетической геополитике эти Дональды, что называется, — «близнецы-братья». «Власти США, — отражает вектор их дуэта помощник госсекретаря по энергоресурсам Франсис Фэннон, — располагают возможностью ввести санкции против экспортных трубопроводов России в соответствии со статьей 232 закона «О противодействии противникам Америки через санкции».

«Компании, работающие в секторе российских поставок энергоносителей по трубопроводам, — сурово напоминает Фэннон европейским консорциумам, концернам и корпорациям, — вовлечены во множество дел, которые содержат санкционные риски. Мы продолжаем изучать возможные действия по вводу санкций». Есть ли компании, готовые, вопреки этому шантажу, продолжать финансирование многострадальной балтийской артерии? Да, есть! Особенно ровно дышится тем участникам проекта, которые, слава Богу, не входят в ареал НАТО, все ближе продвигающегося к российским границам.

Вот, например, Австрия, нефтегазовая компания которой — OMV — упорно наращивает инвестиции в важнейшую для континента инфраструктурную программу. Отдельные инспирированные издалека всплески антироссийской активности бывают иногда и там, на воспетом Иоганном Штраусом «голубом Дунае». Но в том, что касается краеугольного камня топливных гарантий для завтрашней Европы, шутки плохи. «К настоящему времени мы перевели 531 млн евро на реализацию проекта», — сообщил корреспонденту РИА Новости глава концерна Райнер Зеле, уточнив, что речь идет о периоде до конца 3-го квартала 2018 года. «Дальнейшая сумма финансирования, — сказал он, — зависит от того, сколько кампания Nord Stream 2 запросит на 2019 год».

Они пожнут то, что посеяли

Абсурдная, если говорить по большому счету, затея Дональда Трампа по вводу (4 ноября с.г.) санкций, особенно нефтеэкспортных, против Исламской Республики Иран может обернуться в 2019-м громким фиаско. Увенчаться, иными словами, жутким — для мирного времени — скоплением тяжелейших проблем для союзников США в Азии, на Ближнем Востоке и даже в Европе.

Сегодня мы уже не говорим о том, что Тегеран закономерно рукоплещет (судя по его заявлениям) краху американского давления на ОПЕК+. Как известно, прессинг США провален на венской сессии расширенного формата 7 декабря. Именно тогда, вопреки призывам Трампа воздержаться от лимитов на добычу, 25 государств проголосовали за прямо противоположный курс — сокращать! Наперекор заокеанским подсказкам Эр-Рияду ненавистный Белому дому «режим мулл» получил даже от противостоящих ему саудитов (не говоря уж о Москве и о многих других) уважительное исключение из общего механизма квотных ограничений. Иран обрел, следовательно, право не уменьшать свой сегмент нефтедобычи, поскольку он и без того сдавлен жандармской акцией США. Повторяю, об этих венских обломах имперской геополитики мы уже почти не рассуждаем — становится попросту скучно.

Рассуждаем же мы с вами, уважаемый читатель, уже о другом. Например, о том, почему президент ИРА Хассан Роухани заявил по национальному ТВ 9 декабря: «Я предупреждаю тех, кто вводит санкции, о следующем. Если ими будет затронута способность Ирана продолжать борьбу против наркотиков и терроризма… — вы сами же окажетесь не защищенными от катаклизмов, выраженных потоками «медленной смерти», от ищущих убежища мигрантов, бомб и террора в целом». Что это — безнравственное по своему содержанию запугивание стратегического противника? Геополитический шантаж?

Ничего подобного! За океаном не следовало бы забывать, что наследники Персидского царства граничат с расколотым — «благодаря» бездарной акции НАТО — Афганистаном. А он, между прочим, является крупнейшим в мире поставщиком опиума. Мало того, Иран граничит еще и с Пакистаном, а тот стал ключевой страной для наркотранзита. Так стоит ли удивляться тому, что Тегерану приходится, как пишет Reuters, ежегодно расходовать как минимум 800 млн долл на борьбу со вселенским злом. Если бы не эти усилия иранской полиции и тысячекратно проклятого на Западе корпуса стражей исламской революции, — Балканы, да и Южная Европа в целом, давно уже были бы поглощены активнейшей сетью непобедимой международной наркомафии.

Выступая на встрече глав парламентов России, КНР и еще четырех стран, Роухани обоснованно предупредил: «Вообразите, каким бедствием для всех стал бы прорыв в этой плотине», сдерживающей «подрывников» всех мастей на роковом перекрестке Персидского залива. Это не просто слова. Согласно докладу ООН от 2014 года, ⅔ объемов перехваченных партий опиума и ¼ арестованных грузов морфина на Земле обеспечиваются благодаря тяжелой службе и решающему вкладу правоохранителей Ирана. Не менее весомым стало участие страны и в борьбе с нелегальной миграцией. В одном только 2018-м Исламская Республика выслала назад 700 тысяч афганцев, желавших без необходимых документов пробраться в Турцию и — далее — в страны ЕС.

Особенно много сделано, вопреки всей тяжести американских санкций, в ходе борьбы с международным терроризмом. Если Америка изобличает Иран и его добровольческие формирования в Сирии, то почему бы Вашингтону одновременно не признать успешного опыта фактического взаимодействия с Тегераном в соседней с Сирией стране? Той стране, где иранцы, как ни бесит это Трампа, почти в унисон с США и их местными союзниками помогли обуздать группировку ИГИЛ, запрещенную и в России? Эта страна — Ирак!

А теперь представим себе, что случится, если Тегерану, блокированному Вашингтоном, перестанет хватать (из-за разорительного эмбарго) денег на сдерживание названных и иных угроз. В Белом доме, быть может, надеются, что от этого рухнет в 2019-м сам же иранский режим. Падет, мол, политико-религиозная система, досаждающая мировому гегемону вот уже 40 лет — с тех пор, как толпы бедняков свергли проамериканский кабинет шахиншаха Мохаммеда Реза Пехлеви и захватили посольство США. Но что, если на сей раз падет не правительство Ирана, а хрупкое, но все же поддерживаемое с помощью Тегерана статус-кво на Ближнем и Среднем Востоке? Что, если кошмарный по своей плотности наркотрафик захлестнет «цивилизованное сообщество», да так, что былая борьба США против колумбийского картеля Пабло Эскобара покажется детской забавой? Что, если ни А.Меркель, ни ее преемница в ХДС на сей раз не справятся с пестрой армией нелегалов? А, к примеру, Франция окажется не под градом излюбленных «желтыми жилетами» булыжников, а под ударами сотен псевдоисламских бомбистов?

Брать за все это ответственность на себя Иран и его ближайшие партнеры, поверьте, не собираются.

Павел Богомолов