В поисках «второго Баку»

В 1896 году выдающийся российский геолог Алексей Павлов высказал и обосновал научную гипотезу о наличии на территории Царицынской губернии (в настоящее время – Волгоградская область) крупной системы поднятий, расположенной между реками Медведица и Иловля, притоками Дона; эту систему Павлов назвал Доно-Медведицким валом. Подземные структуры, по сути, повторяли рельеф горнойгряды, вытянутой по правобережью Волги с севера-востока на юго-запад.

Отметим, что поднятия, как и ряд других геологических аномалий, часто служат ловушками (скоплениями) нефти и газа.

Идея Павлова до революции не получила практического воплощения, но в 1920-х годах, в период индустриализации, когда стране остро потребовались топливно-энергетические ресурсы, в пойме Дона, Иловли и Медведицы начался активный поиск месторождений нефти и газа. Этому способствовали открытия промышленных запасов нефти в различных районах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, часто называвшейся «вторым Баку» — в Прикамье (1929), Башкирии (1932) и Куйбышевской области (1936).

В связи с этим в 1936 году недавно созданный трест «Востокнефть» направил на Нижнюю Волгу сразу 7 поисковых партий — 2 топографических, 3 геофизических (сейсмика) и 2 геологических (картировочное, параметрическое и структурное бурение).

В итоге к началу войны были установлены основные черты тектоники Нижнего Поволжья. Во время войны темп и масштаб геологоразведочных работ по понятным причинам был снижен (в 1942-1943 годах линия фронта подходила практически вплотную к разведочным участкам), но, тем не менее, геологи Нижневолжского геологоразведочного треста, входящего в состав «Востокнефти», выполнили поставленную задачу и определили наиболее перспективные площади для поисково-разведочного бурения — Жирновское и Линевское поднятия (по названиям местных сел, входивших в состав Медведицкого района).

Арчеда и Жирное

В 1944 году в городе Фролово (центральная часть Сталинградской области) была организована геологоразведочная контора, основу коллектива которой составили женщины и подростки. Автотракторное хозяйство конторы было также сформировано «по законам военного времени» — из трофейных немецких, итальянских и румынских машин.

В 1945 году геологи начали бурение поисковых скважин на окраине Фролово, на Арчединской структуре (по названию ближайшей железнодорожной станции). Осенью коллектив конторы пополнили демобилизованные из Советской армии, а в конце 1945 года в распоряжение геологоразведчиков поступило современное буровое оборудование, что позволило значительно ускорить темп работ и заложить более глубокие скважины.

В октябре 1946 года на Арчеде из разведочной скважины №1 был получен фонтан газа; через полтора года соседняя скважина вскрыла нефтяную залежь. Пока Арчединское месторождение обустраивалось, было открыто и в рекордные сроки – всего за 4 месяца – введено в промышленную эксплуатацию месторождение, расположенное на самом севере области, близ исторического села Жирное (по одной из версий, такое название село получило оттого, что рядом с ним выходила на поверхность нефть, в связи с чем по местному ручью плыли жирные маслянистые пятна). 12 июля 1949 года состоялся ввод в промышленную эксплуатацию скважины №1 Жирновского месторождения; эта дата сегодня считается началом промышленной добычи нефти в Волгоградской области.

Казачьи хутора, нефтяные города

Учитывая солидную сырьевую базу (начальные извлекаемые запасы Жирновки составили 54 млн тонн нефти), было принято решение возвести в регионе мощный НПЗ. В 1952 году на южной окраине Сталинграда началось строительство завода, пущенного в эксплуатацию в конце 1957 года. Сначала ассортимент НПЗ был весьма ограниченным (автомобильный этилированный бензин А-66, реактивное топливо ТС-1, летнее дизельное топливо и малосернистый мазут), но впоследствии он расширился до нескольких десятков наименований. Сегодня этот завод, принадлежащий ЛУКОЙЛу, перерабатывает 14,8 млн тонн углеводородного сырья в год и является крупнейшим НПЗ на юге России.

Но вернемся в 50-е годы. В 1951 году в Жирновском районе было открыто новое крупное нефтяное месторождение – Бахметьевское, а в Котовском районе (север области, 180 км от Волгограда) – еще более крупное Коробковское с извлекаемыми запасами более 60 млн тонн нефти.

В 1953 году был построен магистральный газопровод Арчеда — Сталинград, позволивший начать масштабную газификацию областного центра. В 1955 году область догнала и перегнала ряд «старых» нефтедобывающих регионов страны, заняв по объему добычи нефти почетное 7-е место в СССР.

В 1966 году был введен в эксплуатацию Коробковский газоперерабатывающий завод, производящий сжиженный газ, используемый в бытовых целях и в качестве газомоторного топлива.

Пик добычи нефти в Волгоградской области пришелся на 1972 год, когда из недр региона было извлечено более 7 млн тонн «черного золота». Бывшие казачьи хутора и слободы – Фролово, Жирное (Жирновск), Котово – стали благоустроенными городами нефтяников.

Естественное падение добычи в 70–80-х годах было частично компенсировано открытием в 1990 году в Жирновском районе Памятно-Сасовского месторождения, ставшего крупнейшим месторождением Волгоградской области (его извлекаемые запасы составляют около 80 млн тонн нефти). Сегодня это месторождение дает четвертую часть всей волгоградской нефти.

Герои трудового фронта

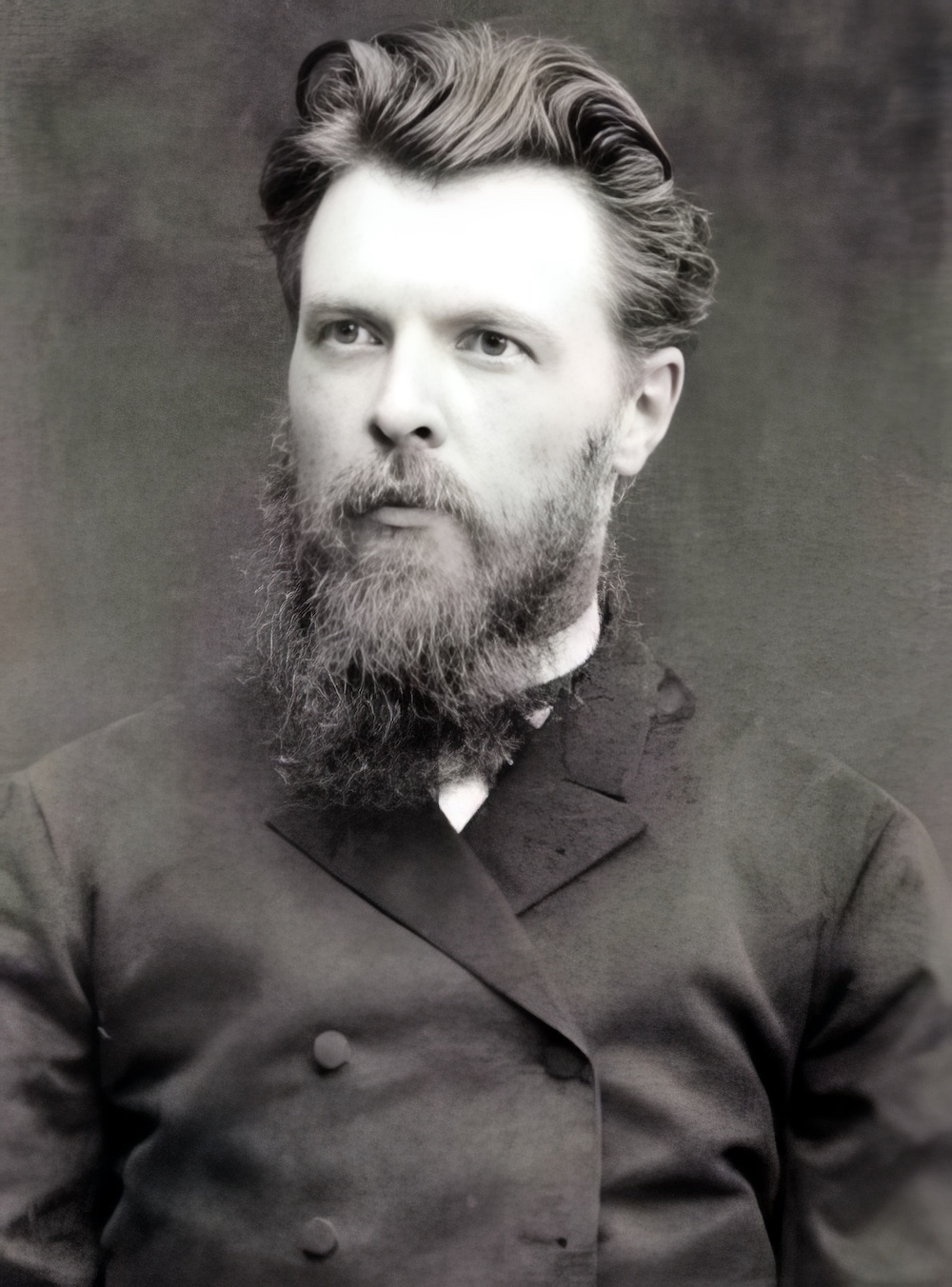

Алексей Петрович Павлов (1854 — 1929) родился в Москве в семье офицера; в 1874 году окончил гимназию, в 1878 году — естественное отделение физико-математического факультета МГУ (с золотой медалью), после чего преподавал химию и естествознание в Тверском реальном училище.

В 1880 году назначен хранителем геологического и минералогического кабинетов МГУ, в 1884 года защитил магистерскую диссертацию, стал приват-доцентом и стажировался в Париже и Вене В 1886 году защитил докторскую диссертацию и был назначен профессором и заведующим кафедрой геогнозии и палеонтологии МГУ. Одновременно преподавал в других вузах, включая Лубянские женские курсы, Петровскую сельскохозяйственную академию, Народный университет имени А.Л. Шанявского и Горную академию. В 1914 году организовал Геологический музей МГУ, в 1924 году возглавил Московский геологический институт.

Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1916), Заслуженный деятель науки РСФСР (1928). Автор более 120 научных публикаций, включая классические труды в области стратиграфии, палеонтологии, четвертичной геологии, тектоники, геоморфологии и инженерной геологии. В частности, Павлов впервые установил наличие в Поволжье ряда перспективных для геологоразведки дислокаций — Жигулевскую, Астраханско-Саратовскую и Доно-Медведицкую; предсказал наличие нефтяных месторождений в районе Самарской Луки (эта гипотеза блестяще подтвердилась в 1936 году).

Создал московскую геологическую школу, в которую входили такие крупные ученые как А.Д. Архангельский, М.А. Болховитинова, В.А. Варсанофьева, А.М. Жирмунский, Н.И. Криштофович, А.Н. Мазарович, В.В. Меннер, Е.В. Милановский, Г.Ф. Мирчинк, С.В. Обручев, Н.С. Шатский и ряд других.

Константин Романович Чепиков (1900 – 1989) родился в селе Владимирское Смоленской губернии в многодетной учительской семье; окончил среднюю школу.

С 1919 года – в Красной армии, участвовал в Гражданской войне на Западном и Южном фронтах. После демобилизации поступил на геологоразведочный факультет Московской горной академии. Во время учебы работал в геологических партиях и экспедициях на Донбассе, Северном Кавказе, Сахалине, в Поволжье, Сибири и Крыму. После окончания вуза в 1929 году назначен старшим научным сотрудником Государственного НИИ нефти.

С 1930 года – директор вновь созданного Ленинградского нефтяного геологоразведочного института; одновременно – заведующий кафедрой разведки нефтяных месторождений Московского нефтяного института имени И.М. Губкина. С 1933 года — управляющий трестом «Спецгео», с 1934 года — главный геолог, с 1935 года — управляющий трестом «Востокнефть» (Куйбышев); в этой должности существенно активизировал геологоразведку на всей обширной территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции («второй Баку»).

В сентябре 1937 года незаконно арестован за «антисоветскую агитацию» и внесудебным органом – Особым совещанием НКВД – приговорен к расстрелу; чудом остался жив — дело было направлено на доследование, а затем прекращено за отсутствием состава преступления. Освобожден в сентябре 1939 года (позднее был полностью реабилитирован), после чего работал старшим научным сотрудником и заведующим лабораторией Института геологических наук АН СССР

В годы Великой Отечественной войны — заместитель начальника комплексной Волго-Башкирской геологической экспедиции АН СССР; непосредственно участвовал в полевых исследованиях. Доктор геолого‐минералогических наук (1946).

С 1947 года — заведующий лабораторией геологии нефти Института нефти АН СССР, с 1950 года — начальник Сибирской и Восточной нефтегазовых экспедиций. В 1953 году избран член-корреспондентом АН СССР. С 1954 года – заместитель директора, руководитель отдела геологии, руководитель лаборатории геолого‐литологических исследований Института геологии и разработки горючих ископаемых АН СССР.

Автор более 170 научных работ, включая монографии «Нефтегазоносность Восточно‐Сибирской платформы» (1958) и «Геологическое строение и нефтегазоносность Якутской АССР» (1960), а также 11-й том фундаментального издания «Геология СССР» («Поволжье и Прикамье», 1957).

Лауреат Сталинской премии СССР (1946). Награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов и медалями.

Виктор Григорьевич Васильев (1910 — 1973) родился в городе Череповец Новгородской губернии (ныне – в составе Вологодской области). В 1927 году окончил среднюю школу, в 1932 году – Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина по специальности «инженер-геолог», после чего работал геологом треста «Востокнефть». В 1934 году в качестве руководителя геологической партии в Западной Сибири и обнаружил выход нефти на реках Большой и Малый Юган в Сургутском районе Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) округа. В 1935 году – начальник Обь-Иртышской нефтегеологической экспедиции, открывшей нефтепроявления в Сургутском и Верхне-Тавдинском районах.

С 1936 – начальник центральной лаборатории геолого-поисковой конторы треста «Востокнефть», с 1941 года — директор Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института, с 1942 года – главный геолог Куйбышевнефтекомбината, с 1943 года — управляющий трестами «Союзгазразведка», «Союзбургаз» и «Монголнефть» (г. Дзунбаян, юго-восток Монголии). С 1953 года – старший научный сотрудник, начальник геологической лаборатории ВНИИгаза, с 1964 года – начальник отдела геологии и бурения Главгаза, с 1965 года — начальник Геологического управления Мингазпрома СССР.

Доктор геолого-минералогических наук, автор более 100 научных работ, включая монографии. Лауреат Сталинской премии (1949; за открытие Арчединского месторождения). Награжден орденами Отечественной войны, Трудового Красного Знамени и медалями.

Полина Михайловна Быстрицкая (1912 — 1976) родилась в селе Малиновка Сердобского уезда Саратовской губернии (ныне – в составе Пензенской области) в крестьянской семье. В 1930 году окончила среднюю школу в городе Энгельс, после чего работала десятником и коллектором треста «Саратовмелиоводстрой» и Саратовского геологического управления.

В 1937 году окончила геологический факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, после чего трудилась геологом, начальником геолого-съемочной партии, старшим геологом, начальником геологического отдела и главным геологом геолого-поисковой конторы Нижневолжского геологоразведочного треста.

С 1952 года – старший, затем главный геолог Нижневолжского геофизического трест. В 1966 году защитила диссертацию кандидата геолого-минералогических наук. С 1969 года – старший научный сотрудник Нижневолжского НИИ геологии и геофизики. Награждена орденом «Знак Почета» и медалями.

Григорий Волчек