Полярная звезда

Нефть на Сахалине была открыта в 1889 году, на севере острова, в 850 км от каторжного поселка Владимировка, ставшего впоследствии Тоехарой, а затем Южно-Сахалинском, административным центром территории. Поскольку разведочные скважины и шурфы бурили на берегу реки Охэ (Оха), то и месторождение назвали Охинским. На следующий год нефть нашли на соседнем участке, в районе Катангли-Набиля-Ноглики.

Затем последовала 20-летняя пауза, вызванная сложностью нефтедобычи «на краю земли». В 1910 году на Охе из очередной разведочнойскважины, с глубины 92 м, была получена первая промышленная нефть. Тем не менее, быстро создать полноценный промысел снова не получилось, а потом помешали Первая Мировая война и революция.

В 1918 году, пользуясь безвластием на окраинах бывшей Российской империи, японцы оккупировали северный Сахалин (напомним, южную часть острова после русско-японской войны контролировали японцы) и организовали на захваченной территории нефтяной консорциум Khokushin Kai («Полярная звезда») с участием таких гигантов как Mitsubishi Mining, Nippon Oil, Takada Oil, Okura Oil и Kukhara Mining. В 1921 году японцы создали на Охе нефтепромысел, где до конца года добыли первые 400 тонн нефти.

В январе 1925 году окрепшая Советская власть договорилась с Японией о мирном прекращении оккупации. Спустя 4 месяца японские войска ушли с севера Сахалина, но нефтепромыслы остались у японцев.

14 декабря 1925 года этот статус был зафиксирован в концессионном договоре между правительством СССР и компанией Kita Sagaren Sekiu Kigio Kumiai («Акционерное общество cеверо-cахалинской нефти»), давшем японцам право на разработку 8 месторождений — Оха, Эхаби, Пильтун, Нутово, Чайво, Ныйво, Уйглекуты и Катангли. Все эти месторождения были разбиты на квадраты, распределявшиеся между японским и советским недропользователями в шахматном порядке. Общая площадь концессионных участков составила 5252 га, срок договора устанавливался в 45 лет. В зависимости от объема и качества добытой нефти, от 5 до 45 процентов добычи передавалось советской стороне в качестве платы за концессию.

Забегая вперед, отмечу, что в 1930 году добыча японской концессии достигла пика – 193 тыс. тонн нефти в год, и в дальнейшем постепенно снижалась. Главным потребителем сахалинской нефти в Японии был Императорский военно-морской флот.

Двойная зарплата

Советская власть решила быстро наверстать упущенное – в 1926 году на Сахалин прибыли сразу 6 нефтеразведочных партий. С набором рабочей силы возникли большие проблемы (был разгар НЭПа и времена «мобилизационной экономики» еще не наступили), поэтому для поощрения работников, готовых ехать на далекий остров, предоставлялись различные льготы, включая освобождение от сельскохозяйственных и промысловых налогов и призыва в армию. Зарплату геологам на Сахалине установили с двойным повышающим коэффициентом.

Были и другие серьезные трудности — например, на острове полностью отсутствовала промышленность, и поэтому все, вплоть до гвоздей и кирпичей, приходилось везти с материка.

В сентябре 1927 года государственный нефтяной трест «Сахалинская нефть» приступил к работе на Охе. Интересно, что первым производственным объектом треста стала… лесопилка, а первыми специалистами-нефтяниками стали около 300 посланцев Грозного и Баку, приехавших на остров вместе с семьями. При этом офис треста разместился… в Хабаровске. Промышленную добычу трест начал в ноябре 1928 года; японцы перестали быть монополистами сахалинской нефти.

Даешь мировую революцию!

В 1929 году трест «Сахалиннефть» добыл 26 тыс. тонн нефти и за счет активного бурения наращивал добычу быстрыми темпами. «Социалистическо-капиталистическое соревнование» с японцами явно выигрывали советские нефтяники. В 1932 году советские нефтяники построили критически важные транспортные объекты — аэропорт на полуострове Шмидта (северная оконечность Сахалина) и 34-километровую железнодорожную линию от Охи до Москальво,порта на берегу Охотского моря; вскоре в заливе Уркт появился гидропорт Каталина (причал для гидросамолетов).

Качественное улучшение логистики быстро дало результат – по итогам 1932 году показатели советской и японской добычи на Сахалине сравнялись (по 189 тыс. тонн). При этом на советских промыслах действовал 8-часовой рабочий день, в то время как все нефтяники японских концессий подчинялись военной дисциплине и трудились по 12 часов в сутки.

В 1935 году советская добыча нефти на Сахалине уже на треть превышала японскую. Подтягивалась и социальная сфера — в поселке Оха были построены школы, больницы, детские сады, клубы, нефтяной техникум и даже драматический театр. Непосредственно на самом нефтепромысле вырос поселок Дамир с одноэтажными деревянными и фибролитовыми домиками. Название поселка расшифровывалось просто: «Даешь мировую революцию!»

В 1936 году «Сахалиннефть» начал добычу на Эхабинском месторождении, вскоре ставшим основным промыслом на острове. Озаботились нефтяники и нефтеотдачей – для закачки воды в пласт был пущен в эксплуатацию магистральный водовод с Медвежьего озера. Этот год стал рекордным по проходке – около 40 тыс. погонных метров; причем, более половины проходки пришлось на разведочное бурение.

Из передовиков – в аутсайдеры

…А потом начался Большой террор. В сентябре 1937 года с северного Сахалина (как и со всего Дальнего Востока) были депортированы все корейцы (около 1,5 тыс. человек), и нефтепромыслы одномоментно потеряли более ста квалифицированных и трудолюбивых работников. Затем в течении года в Охе, Эхаби и Катангли были незаконно репрессированы около 500 человек, включая 26 буровиков, 25 добычников и 9 бухгалтеров; практически все они были расстреляны.

Репрессивный Молох косил всех без разбора – была казнена как сахалинская нефтяная элита (все руководители треста за последние 10 лет — В.А. Миллер, А.В. Лаврентьев, Я.И. Кеппе, И.В. Косиор, Л.И. Вольф, Н.П. Богданович и М.В. Маклашин), так и разнорабочие, и сторожа, и уборщицы, и даже домохозяйки.

К концу 1937 года в тресте и на промыслах не осталось ни одного инженера-руководителя – начальственные должности заняли мастера-стахановцы. Простаивали десятки скважин (до 60 и более), геологоразведка была сорвана, резко упала трудовая дисциплина (на некоторых объектах количество прогулов выросло вдвое, а количество стахановцев, наоборот, вдвое уменьшилось).

Ранее передовой трест превратился в аутсайдера, хронически не выполнявшего план (так, в 1938 году план был выполнен на 72%, недобор нефти составил почти 140 тыс. тонн, проходка за год сократилась почти вдвое, на 15,5 тыс. метров).

В последний предвоенный год «Сахалиннефть» дал 505 тыс. тонн нефти (при плане 650 тыс. тонн); почти две трети общего объема дал новый промысел Эхаби за счет фонтанирующих высокодебитных скважин. При этом нефть Эхаби в тот период считалась лучшей в стране по качеству, поскольку давала наивысший в Советском Союзе процент выхода бензина.

Кроме того, часть залежей в Эхаби имела газовые шапки и оторочки, что позволило создать на этом промысле развитое газовое хозяйство, включая газосборный пункт и трубопровод внешней откачки Эхаби – Оха. Это обеспечило газификацию не только промыслов, но и социальных объектов и жилья в Охе, «нефтяной столице» Сахалина, получившей статус города. Отметим, что население Охи в тот период достигло 20 тыс. человек (сегодня здесь проживает столько же).

В канун войны трест «Сахалиннефть» представлял собой достаточно развитую многопрофильную структуру, в которую, помимо нефтепромыслов, входили подразделения (конторы) по бурению, строительству, снабжению, энергообеспечению, геологоразведке, капитальному ремонту скважин и товарной продукции (в ведении последней находились резервуарный парк, наливная эстакада и собственная нефтеперегонная установка, производящая низкооктановый бензин и топочный мазут.

Далеко от Москвы

Первый военный год, шоковый для всех, принес некоторое снижение добычи — 493 тыс. тонн нефти и 6 млн кубометров газа. В следующем году, по итогам всех мобилизационных мероприятий объем добычи нефти увеличился до 528 тыс. тонн.

Важнейшим событием года для «Сахалиннефти» был пуск 387-километрового магистрального нефтепровода Оха – Софийск, спроектированного еще до войны и построенного практически вручную заключенными Нижне-Амурского исправительно-трудового лагеря в тяжелейших природно-климатических условиях, в совершенно необжитой местности. Часть трассы (8,7 км) шла по дну Татарского пролива; при этом трубы укладывалась со льда.

Помимо линейных сооружений, в поселке Лагури в Охинском районе и поселке Лазарев на материке были построены мощные насосно-перекачивающие станции и резервуары для хранения нефти; кроме того, были возведены подъездные дороги и жилье для эксплуатационного персонала

В октябре 1942 года объект был принят государственной комиссией, в ноябре началось заполнение и испытание трубы. В июне 1943 года началась постоянная прокачка нефти из Охи в Софийск (село в Ульчском районе Хабаровского края, расположенное на берегу Амура), откуда сырье баржами доставлялось на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре; из сахалинской нефти завод производил лигроин (тракторное топливо), автомобильный и авиационный бензин и флотский мазут. Всего за период войны по нефтепроводу было перекачано 1,6 млн тонн нефти.

В 1946 году нефтяная магистраль была продлена до Комсомольска-на-Амуре; ее длина увеличилась до 655 км. В 1963 году трубопровод был реконструирован; транспортировка нефти по нему велась до 1985 года.

Мега-стройка, на которой трудились около 15 тыс. человек, получила яркое отражение в искусстве. Известный советский писательВасилий Ажаев, до войны отбывавший срок на Дальнем Востоке и тоже строивший нефтепровод (другой, более локальный), в 1948 годунаписал роман «Далеко от Москвы», рассказывающий о строительстве трубопровода Оха-Софийск.

Ажаев с предельной точностью описал строительство трассы, правда, не упомянув по цензурным соображениям о труде заключенных – в книге трубу героически строят вольнонаемные. Роман быстро стал очень популярным, получил Сталинскую премию и был переведен на многие языки; в 1950 году режиссер Александр Столпер снял по книге одноименный фильм (съемки велись в том числе и на Охинском нефтепромысле), а в 1954 году композитор Иван Дзержинский по либретто романа написал оперу по этому произведению.

Конец концессии

На вернемся к промысловой тематике. В 1943 году «Сахалиннефть» добыл 564 тыс. тонн нефти (94% плана, скорректированного с учетом объективных реалий) а в 1944 году – существенно больше (670 тыс. тонн). Это было обусловлено в том числе ликвидацией японской концессии, прекратившей деятельность 30 марта 1944 года (Kita Sagaren Sekiu просуществовала более 18 лет, поставив абсолютный рекорд для иностранных концессий в СССР). Советское правительство заплатило японцам 950 тыс. долларов отступных (довольно символическую сумму), зато «Сахалиннефть» получил на свой баланс полностью обустроенные промыслы со всей инженерной и социальной инфраструктурой.

С японским имуществом, правда, возникли некоторые шероховатости – часть его была разбазарена и похищена, за что должностные лица Охинского нефтеснаба были осуждены, а руководители промысла Катангли получили строгие партийные взыскания.

Важным фактором роста нефтедобычи в 1944 году был и приток новых кадров – так, в охинских школах фабрично-заводского обучения были подготовлены 1,1 тыс. работников нефтяных квалификаций, а по трудовой мобилизации на нефтяное производство пришли 3,5 тыс. женщин и пенсионеров.

Конечно, многие проблемы оставались нерешенными. Самой острой проблемой в эксплуатационной деятельности был простой не менее трети скважинного фонда (из тысячи эксплуатационных скважин треста постоянно работали не более 650).

Всего за четыре военных года Сахалин дал стране почти 3 млн тонн нефти — больше, чем было добыто на острове за все предвоенное десятилетие. В связи с этим совершенно оправдано присвоение Охе в 2021 году почетного звания «Город трудовой доблести».

Герои трудового фронта

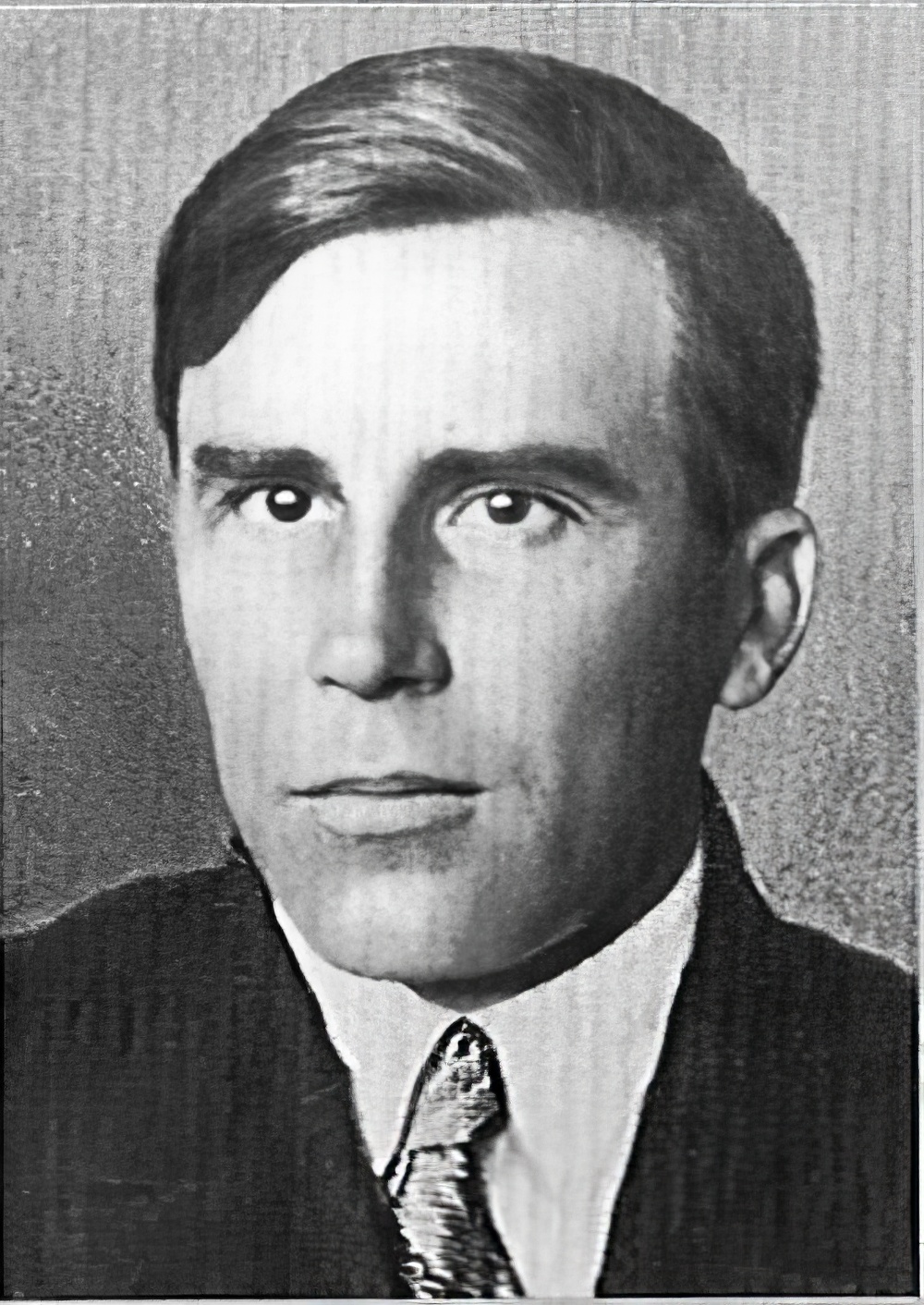

Михаил Григорьевич Танасевич (1901 – 1938) родился в селе Елисеевка Бердянского уезда Таврической губернии (ныне в составе Приморского района Запорожской области) в семье служащих. В 1919 году окончил бердянскую гимназию, работал инструктором-библиотекарем и сотрудником детского дома. В 1926 году окончил геологоразведочное отделение Днепропетровского горного института по специальности «горный инженер», затем трудился в объединении «Грознефть» помощником геолога, геологом Старогрозненского нефтепромыслового района, заведующим геологическим бюро Новогрозненского нефтепромыслового района.

С 1930 года — начальник геологического бюро, затем главный геолог треста «Сахалиннефть», с 1932 года — по совместительству технический руководитель Охинского геологоразведочного техникума; возглавлял поисковые работы, по итогам которых было открыто крупное месторождение Эхаби. В 1937 году незаконно арестован, осужден и расстрелян; реабилитирован в 1955 году.

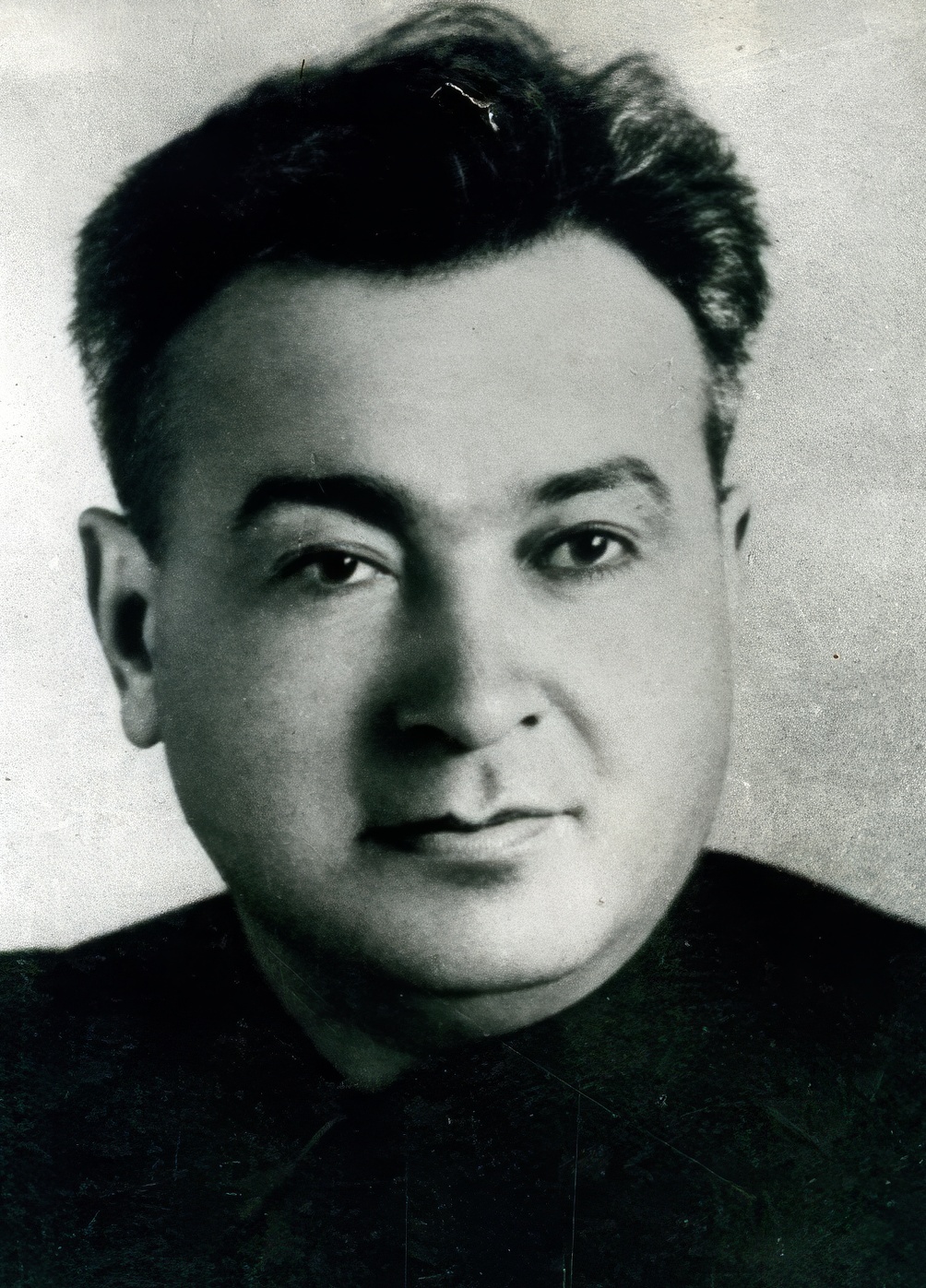

Александр Григорьевич Брезгин (1900-1940) родился в селе Турьинские Рудники Пермской губернии (ныне город Краснотурьинск Свердловской области). С 1913 года работал на местных шахтах, в 1917 году окончил Турьинское горное училище, работал в геологическом бюро рудника. В 1926 году окончил Уральский политехнический институт, после чего трудился в объединении «Грознефть» на инженерно-технических должностях; в 1932 году экстерном окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «инженер нефтепромыслового дела».

С 1936 года — старший инженер, начальник Восточно-Сахалинского горного округ, с 1938 года — управляющий трестом «Сахалиннефть». В начале 1940 года возглавил структура, объединившую предприятия по геологоразведке, добыче, транспортировке, хранению и переработке нефти на Дальнем Востоке – Дальнефтекомбинат с главным офисом в Хабаровске. В 1940 году «за успехи в развитии нефтяной промышленности Северного Сахалина» награжден орденом Ленина; через полгода умер.

Николай Григорьевич Литвинов (1904 – 1975) родился в Самаре в многодетной крестьянской семье. В 1920 году окончил неполную среднюю школу, после чего начал трудовую деятельность, пройдя путь от бухгалтера Самарского крайнефтеторга до инженера-экономиста всесоюзного треста «Авиатоп». С 1935 года — начальник планового отдела недавно построенного Бердянского крекинг-завода, с 1938 года – начальник планового отдела НПЗ в Комсомольске-на-Амуре, с 1941 года — директор Хабаровского крекинг-завода.

С 1949 года – директор НПЗ в Вонсане (КНДР), с 1950 года – директор строящегося Молотовского (Пермского) НПЗ (возглавлял огромное строительство «с первого колышка»), одновременно – директор Краснокамского НПЗ, построенного во время войны на базе оборудования эвакуированного Бердянского крекинг-завода. С 1953 года – директор Красноводского НПЗ (Туркмения), с 1968 года (после выхода на пенсию) — заместитель начальника нормативной станции Куйбышевнефтехимзавода.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и медалями.

Иван Игнатьевич Миронов (1907 – 1954) родился в селе Набережный Увек Саратовской губернии в семье моряка. С 1921 года служил матросом на судах Волжской флотилии, затем был на комсомольской работе. В 1935 году, после окончания двух курсов Грозненского нефтяного института, назначен директором Грозненского НПЗ, с 1938 года — директор Уфимского НПЗ, самого крупного в СССР в тот период.

В 1942 году ушел добровольцем на фронт, воевал на Курской дуге. В 1943 году был отозван с фронта и назначен начальником Дальнефтекомбината. С 1947 года — начальник Куйбышевского территориально-строительного управления Миннефтепрома, сооружавшего в районе железнодорожной станции Липяги Новокуйбышевский НПЗ, крупнейший на тот момент в стране. Под руководством Миронова были построены две очереди НПЗ, два жилых поселка, составивших основу города Новокуйбышевск (сейчас здесь живет около 100 тыс. человек), ТЭЦ и завод монтажно-рулонных заготовок. В 1954 году Миронов погиб в результате взрыва газа на территории НПЗ.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного знамени и медалями.

Николай Семенович Ерофеев (1911 — 1993) родился в селе Пушкино Мытищинской волости Московской губернии в семье архитектора. В 10 лет остался сиротой (родители умерли от тифа). В 1930 окончил среднюю школу в Краснодаре, в 1935 году — геологоразведочный факультет Московского нефтяного института имени И.М. Губкина, затем работал в тресте «Сахалиннефть» геологом геолого-поисковой конторы и (с 1942 года) главным геологом — заместителем управляющего трестом. С 1945 года — главный геолог — заместитель начальника объединения «Дальнефть».

С 1950 года — главный геолог — заместитель управляющего трестом «Бугульманефть» объединения «Татнефть» (Лениногорск), с 1953 года — заместитель главного геолога объединения «Татнефть» (Бугульма), с 1954 года — главный геолог — заместитель начальника Главзападнефтедобычи Миннефтепрома, с 1956 года — главный геолог Главгаза, с 1964 года — заместитель председателя Государственного комитета нефтедобывающей промышленности СССР, с 1965 года — заместитель министра нефтяной промышленности СССР, с 1977 года (после выхода на пенсию) — руководитель лаборатории Института геологии и разработки горючих ископаемых.

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Почетный нефтяник, автор нескольких монографий. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды) и медалями.

Григорий Волчек