Первые попытки

О наличии углеводородов в Поволжье было известно давно – в нескольких местах на поверхность выходили нефте- и серосодержащие воды. Ориентируясь на эти природные «подсказки», в 1830 году в междуречье Волги и Камы отправилась первая геологическая экспедиция, организованная правительственным Департаментом горных и соляных дел.

Спустя 7 лет на поиски месторождений асфальта в Поволжье была направлена экспедиция военного ведомства. Исследования обнаружили поверхностные нефтепроявления в районе села Сюкеево (юго-запад Казанской губернии), на реке Сок (север Самарской губернии) и близ городов Бугуруслан (север Оренбургской губернии) и Бугульма (юго-восток Казанской губернии). Потенциально высокая нефтегазоносность территории была фактически доказана.

Первые буровые работы в Закамье начал в 1864 году бугульминский помещик Яков Малакиенко – в течение трех лет он пробурил на реке Шешма несколько скважин глубиной более 70 метров, что было довольно много по тем временам. Увы, нефти Малакиенко не нашел.

Гора Шандора

Но, как известно, свято место пусто не бывает – спустя 10 лет в потенциально нефтеносный регион приехал представитель заокеанского капитала — американский бизнесмен венгерского происхождения Ласло Шандор. К тому времени Шандор, органично сочетавший в себе таланты изобретателя и предпринимателя, работал в России уже 15 лет, причем весьма плодотворно – здесь он придумал новый вид жидкого топлива – шандорин (смесь керосина и скипидара), сконструировал газовую турбину, создал оригинальную керосиновую лампу, ставшую товаром массового спроса, и пробурил несколько нефтяных скважин на Кубани. Крупнейшим успехом Ласло стал выполненный в 1863 году крупный контракт по освещению российской столицы, благодаря которому в Санкт-Петербурге появились сразу 7 тысяч исправно работающих керосиновых фонарей.

В 1877 — 1880 годах Ласло «американским методом» (то есть, применяя мощные паровые двигатели и крепление ствола обсадными колоннами) пробурил в Ново-Письмянской волости Бугульминского уезда (в настоящее время – Лениногорский район Татарстана) пять скважин глубиной от 40 до 350 метров, в которых зафиксировал многочисленные нефтепроявления. Соответственно, в своем отчете в Горный департамент Шандор написал: «Богатые неисчерпаемые подземные бассейны жидкой нефти заключаются в долинах рек Сок и Шешма, на северо-восток от Самары, а также в Самарском и Бугульминском уездах. При селениях Шугуры и Сарабикулово находятся в громадном количестве залежи земли, пропитанной нефтью».

Увы, вскоре у Ласло, при всем его энтузиазме, кончились деньги, и он прекратил буровые работы, остановившись буквально в шаге от намеченной цели. Если бы Шандор увеличил глубину одной из своих скважин, пробуренных на правом берегу Шешмы, еще на 300 метров (а такая техническая возможность у него была), то первооткрывателем татарской нефти стал бы именно он.

Не открыв нефть, Ласло, тем не менее, оставил заметный след на нефтяной карте России, открыв в 1876 году в Ново-Письмянской волости Шугуровский нефтебитумный завод, одно из первых промышленных предприятий Татарстана. Используя природный битум, в изобилии залегавший на поверхности (толщина пласта -18 метров), а затем и местную нефть, постоянно модернизировавшийся завод на протяжении более 130 лет выпускал широкий спектр дорожных и изолирующих битумов, печное топливо (мазут) и растворители. В 2009 году завод был остановлен и вскоре демонтирован, а его площадка, здания и сооружения, расположенные у подножия Шандор-Тау («гора Шандора»), стали основой для создания музейного комплекса «Татнефти», посвященного нефтяной промышленности региона.

Потенциальная ловушка

Открытие в 1929 году в Прикамье (Верхнечусовские Городки) и в 1932 году в Башкирии (Ишимбай) промышленных запасов нефти существенно стимулировало дальнейшие поиски углеводородных ресурсов в Волго-Уральском регионе.

В 1934 году группа ученых во главе с заведующей кафедрой геологии Казанского университета Евгенией Тихвинской установила наличие возле села Ромашкино (Тимяшево) Ново-Письмянского района Татарской АССР брахиантиклинальной складки – потенциальной ловушки для нефти.

В 1938 году на базе Татарского бюро Мосгеолтреста в Казани были созданы Геологическое управление Татарской АССР и трест «Татгеологоразведка», запланировавшие глубокое разведочное бурение на Сюкеевской, Шугуровской и Булдырской перспективных структурах силами Булдырской (Чистополь) и Шугуровской (Бугульма) нефтеразведок. Основой для этой работы были только что составленная структурно-геологическая карта Татарии и результаты анализа региональной тектоники, в которых с подачи Тихвинской содержался однозначный вывод о нефтеносности глубоких каменноугольных и девонских пластов на юго-востоке республики.

Большая нефть

Все необходимые решения и подготовительные работы по глубокому разведочному бурению в Татарстане были проведены еще до войны, но само бурение пришлось уже на военные годы. 25 июля 1943 года из разведочной скважины №1 на Шугуровской структуре с глубины 648 м был получен промышленный приток нефти в размере 20 тонн в сутки. Так была открыта большая татарская нефть.

Поскольку страна остро нуждалась в топливе, новый промысел был быстро введен в эксплуатацию; нефть перевозили в дубовых бочках на подводах до ближайшей железнодорожной станции Клявлино Куйбышевской (Самарской) области. До конца года в Шугурово добыли более 4 тыс. тонн нефти; для скорейшего обустройства месторождения здесь была создана строительно-монтажная контора треста «Центроспецстрой».

В марте 1944 года Совнарком СССР принял постановление о развитии Шугуровского нефтепромысла, предписывавшее бурение семи скважин общей проходкой 4750 м. Из республиканских фондов были выделены необходимые строительные материалы, из окрестных сел мобилизованы 100 подвод и 500 работников.

В мае 1944 года скважина №2 в Шугурово вскрыла промышленную нефтеносность верей-намюрских отложений. Помимо дополнительной ресурсной базы, скважина дала ценный геологический материал; в частности, стало понятно, что рельеф докембрийского кристаллического фундамента поднимается от Шугурово на северо-восток, к Тимяшево, и именно в этом направлении надо искать наиболее продуктивные нефтяные залежи.

Феноменальная Ромашка

Сразу после окончания войны, в мае 1945 года, был создан укрупненный Шугуровский промысел с планом добычи 100 тонн нефти в сутки; одновременно была принята программа геологоразведочных работ на прилегающих участках. Трест «Татгеологоразведка» провел дополнительный набор рабочих (в том числе, из числа демобилизованных военнослужащих) и существенно пополнил материальную базу, получив новые буровые станки, передвижные электростанции (дизель-генераторы), трактора, специальное оборудование и материалы.

В мае 1946 года началось строительство нефтепровода Шугурово – Клявлино и железнодорожной эстакады налива. Траншею выкопали вручную, но потом на важной стройке появилась механизация. Строительство транспортной артерии длиной 27 км заняло год; в мае 1947 года со станции Клявлино ушел первый эшелон татарской нефти.

В сентябре 1946 года в поселке Бавлы (30 км восточнее Бугульмы, на административной границе с Башкирией) на глубине 1770 м был вскрыт мощный девонский горизонт с высоким суточным дебитом нефти. Еще более значимое событие позднее произошло в Ромашкино (Тимяшево) – здесь 25 июля 1948 года, ровно через 5 лет после исторического открытия в Шугурово, при испытании скважины был получен фонтан безводной нефти объемом более 120 тонн в сутки. Так было открыто гигантское Ромашкинское месторождение, в тот момент крупнейшее в стране (начальные извлекаемые запасы — 3 млрд тонн нефти).

По итогам бурения на сопредельных территориях были открыты спутниковые месторождения — Шиганское, Миннибаевское и Сармановское.

«Второй Баку»

В январе 1949 года в Бугульме был создан трест «Татарнефть», объединивший Шугуровский, Бавлинский и Ромашкинский укрупненные нефтепромыслы, а также строительно-монтажное управление. Спустя 15 месяцев постановлением Совета Министров СССР «О мероприятиях по ускорению развития добычи нефти в Татарской АССР» было создано объединение «Татнефть» в составе нефтедобывающих трестов «Бавлынефть» и «Бугульманефть», буровой конторы «Татбурнефть», строительно-монтажного треста «Татнефтепромстрой» и проектного института «Татнефтепроект». В том же году был добыт первый миллион тонн татарской нефти.

Создание «Татнефти» ознаменовало новый этап бурного роста «Второго Баку». В короткие сроки на юго-востоке Татарии была создана мощная производственная база; одновременно с разработкой месторождений прокладывались дороги, трубопроводы, линии электропередач, создавалась строительная индустрия и социальная инфраструктура. В течение нескольких лет в регион приехали по оргнабору около 100 тыс. человек, включая высококвалифицированных специалистов.

В 1956 году по объему добычи нефти (18 млн тонн в год) «Татнефть» вышла на первое место в СССР; пальму первенства объединение удерживало 17 лет, затем уступив ее Западной Сибири. За это время восток Татарстана преобразился: возникли новые города — Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск, Нурлат, Азнакаево и Бавлы, преобразились старые города — Бугульма, Елабуга, Мензелинск и Заинск.

В 1975 году в Татарской АССР был зафиксирован пик добычи — около 104 млн тонн нефти в год. В настоящее время в Татарстане добывается около 34 млн тонн нефти в год, из которых 27 млн тонн обеспечивает «Татнефть», а 7 млн тонн – малые (независимые) нефтяные компании.

Герои трудового фронта

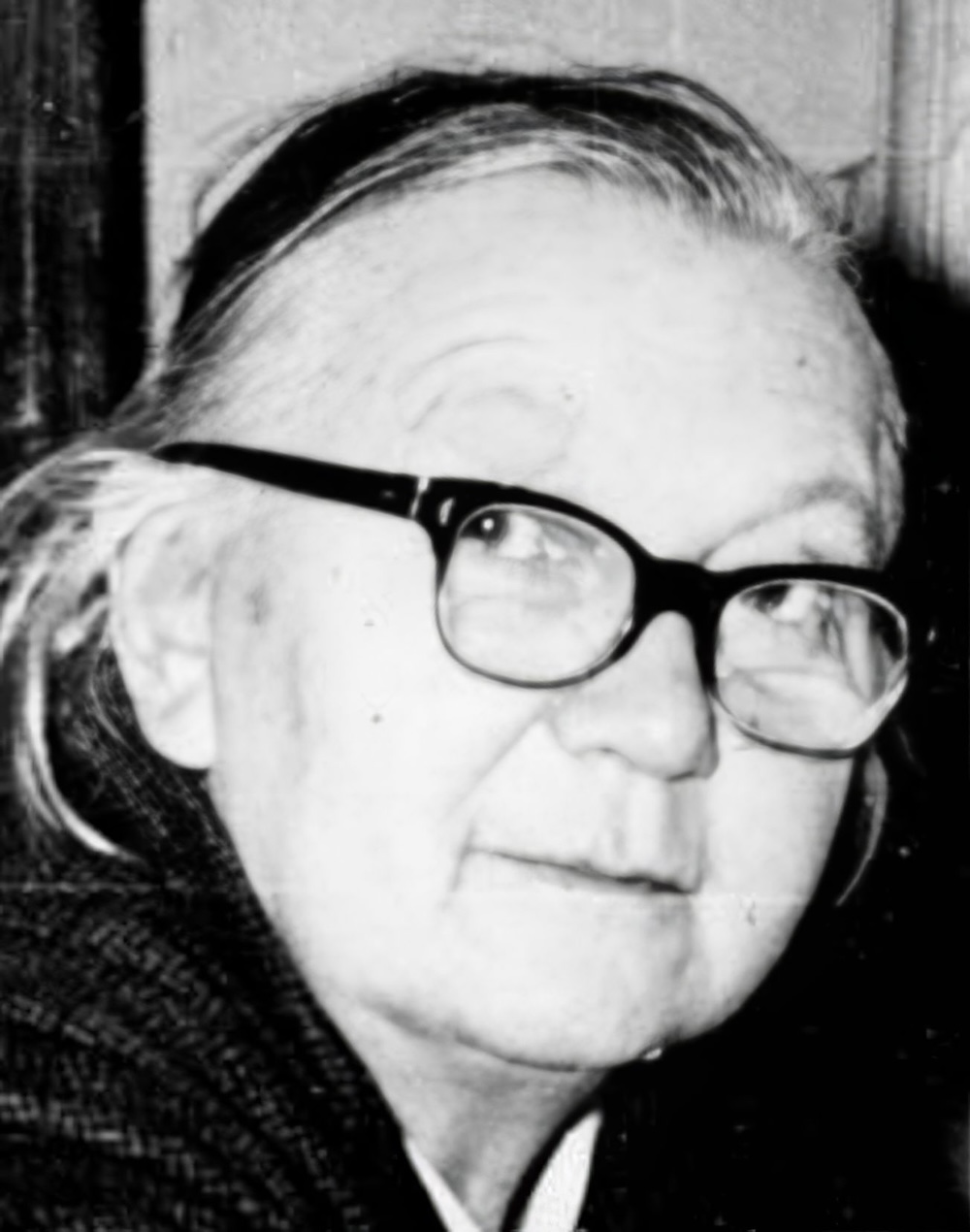

Сергей Петрович Егоров (1899 -1969) родился в Алатыре Симбирской губернии (ныне – в составе Чувашии); окончил среднюю школу. С 1917 года работал кочегаром на железной дороге, конторщиком, статистиком, с 1919 года служил в Красной армии, в 1929 году окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина, после чего работал в геологических партиях, в горно-геологическом отделе НИИ удобрений, на геологических изысканиях канала Москва-Волга и Куйбышевского гидроузла.

С 1940 года – в тресте «Татнефтегазразведка»: старший геолог Шугуровской нефтеразведки, начальник геологического отдела. Участник открытия Шугуровского, Ромашкинского и многих других нефтяных месторождений нефти.

Лауреат Сталинской премии (1950), награжден орденом «Знак Почета» и медалями.

Евгения Ивановна Тихвинская (1901 — 1976) родилась в городе Вязьма Смоленской губернии в учительской семье. В 1918 году окончила с золотой медалью Нижегородскую женскую гимназию, в 1924 году — физико-математический факультет Казанского государственного университета по специальности «инженер-геолог», в 1929 году — аспирантуру на университетской кафедре геологии, после чего стала преподавателем вуза. С 1934 года — заведующая кафедрой геологии КГУ, доктор геолого-минералогических наук (1943), профессор (1944; первая в университете женщина-профессор).

С 1949 года – декан геологического факультета КГУ, инициатор открытия новых кафедр и специальностей (геологии нефти и газа, геофизических методов). Руководила многочисленными геологическими партиями, внесла большой вклад в геологическое изучение (детальное картирование и изучение тектонических структур) территории Татарии, Башкирии и Пермской области, в открытие месторождений нефти и газа. Автор 75 научных работ, включая 5 монографий. Заслуженный деятель науки Татарской АССР (1954), Почетный нефтяник. Награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

Белял Магтасимович Юсупов (1904 – 1999) родился в деревне Новомрясово Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне – в составе Давлекановского района Башкортостана) в многодетной семье; окончил неполную среднюю школу. С 1924 года служил в Красной армии, в 1930 году окончил рабфак, в 1935 году — Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «инженер-геолог». Затем работал в тресте «Татнефтегазразведка» геологом, главным геологом и управляющим (с 1942 года).

С 1945 года – заместитель начальника Управления местной топливной промышленности Татарской АССР, с 1946 года — ученый секретарь, заведующий отделом нефти и газа, заведующий отделом региональной геологии Геологического института Геолкома СССР. С 1968 года – директор, затем научный консультант и старший научный сотрудник Института геологии Башкирского филиала АН СССР.

Доктор геолого-минералогических наук (1959), профессор (1969), Заслуженный деятель науки РСФСР, Татарской АССР и Башкирской АССР, автор более 100 научных работ. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

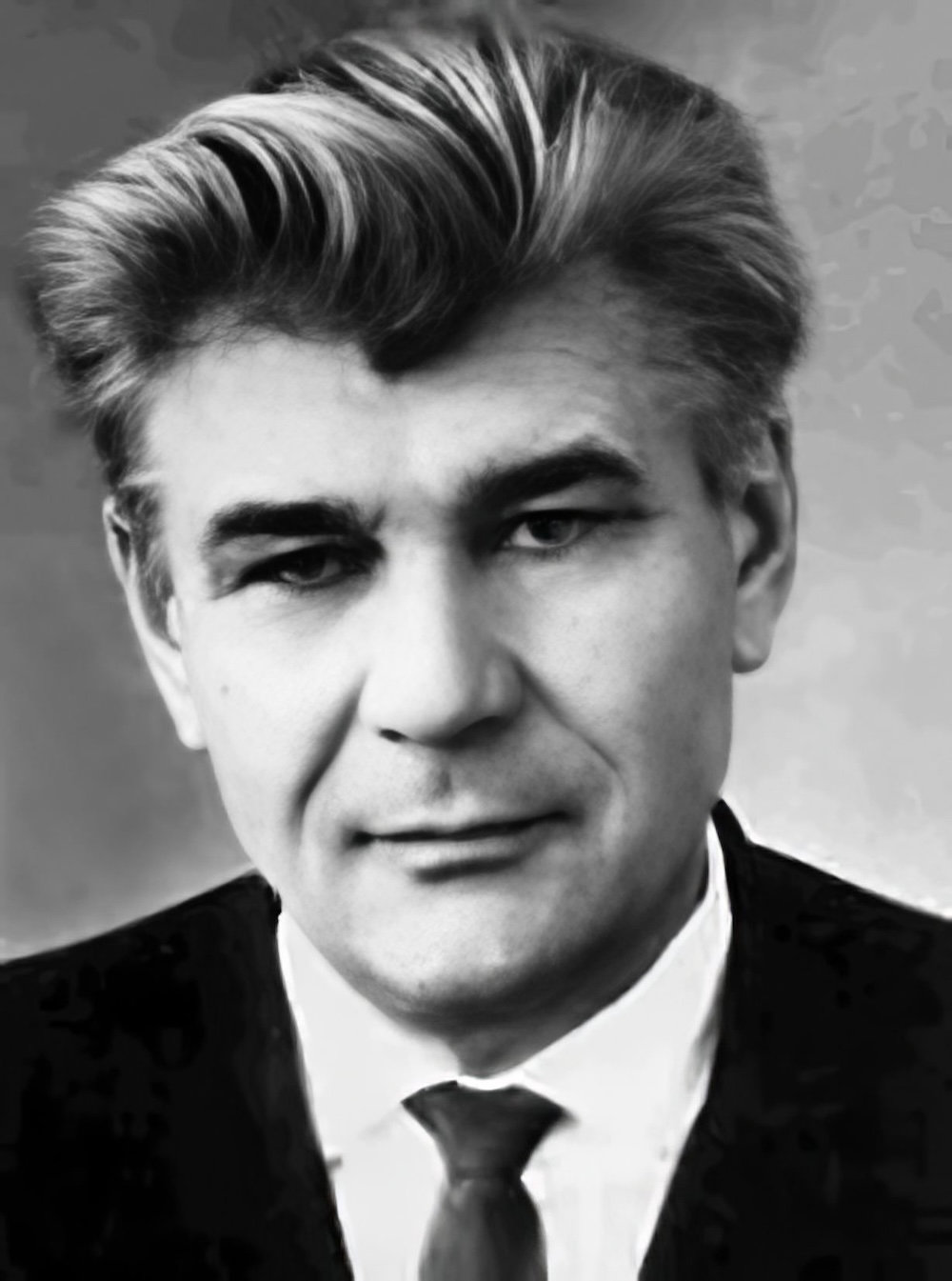

Анатолий Венедиктович Лукин (1906 – 1968) родился в городе Щигры Курской губернии; в 1923 году окончил среднюю школу, затем работал в геологических организациях Центрально-Черноземного района и Северного Кавказа.

В 1941 году окончил курсы руководящих работников Наркомнефтепрома СССР, после чего работал в тресте «Татнефтегазразведка» начальником Камско-Устьинской, Шугуровской и Ромашкинской нефтеразведочных контор, директором конторы разведочного бурения и заместителем управляющего трестом.

Лауреат Сталинской премии (1950).

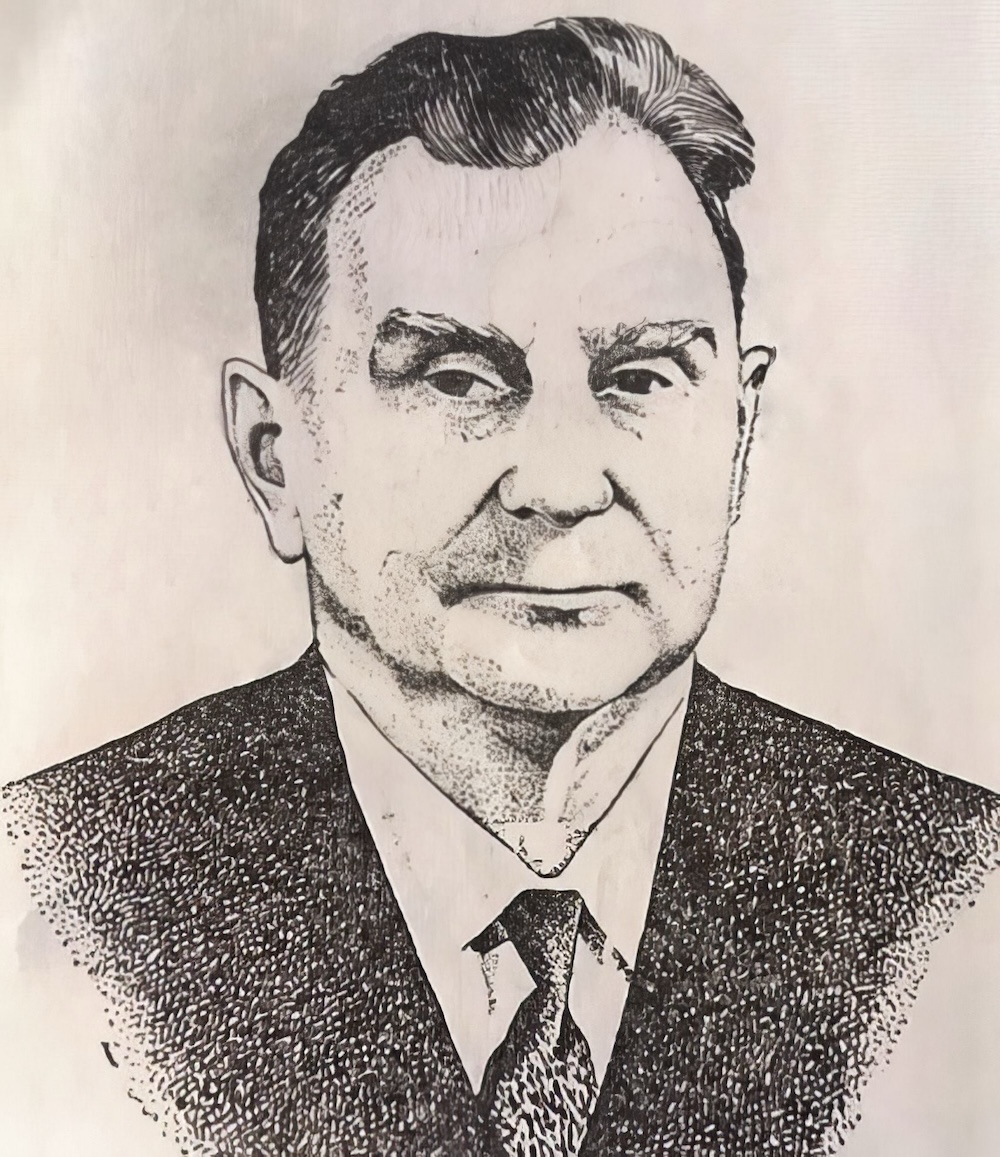

Александр Михайлович Мельников (1908 – 1972) родился в Чистополе Казанской губернии в семье торговца; в 1926 году окончил среднюю школу в Казани, в 1930 году — геологическое отделение физико-математического факультета Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина, после чего работал начальником геологических партий Башкирской экспедиции АН СССР и Татарского геологоразведочного треста.

С 1933 года — геолог Горьковского (Нижегородского) геологоразведочного треста, с 1934 года – начальник геологической бригады треста «Востокнефть» в Куйбышеве (Самара), с 1938 года – начальник геологического цеха треста «Сызраньнефть», с 1939 года – старший геолог Средне-Волжского геологоразведочного треста (Куйбышев). С 1940 по 1970 год — начальник геологического отдела, затем главный геолог (с 1944 года) треста «Татнефтегазразведка».

Кандидат геолого-минералогических наук (1964), Заслуженный деятель науки и техники ТАССР (1964), автор ряда научных работ, включая монографии «Геологическое строение и нефтеносность ТАССР» (1948) и «Геология нефтяных и газовых месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (1970). Лауреат Сталинской премии (1950). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета» и медалями.

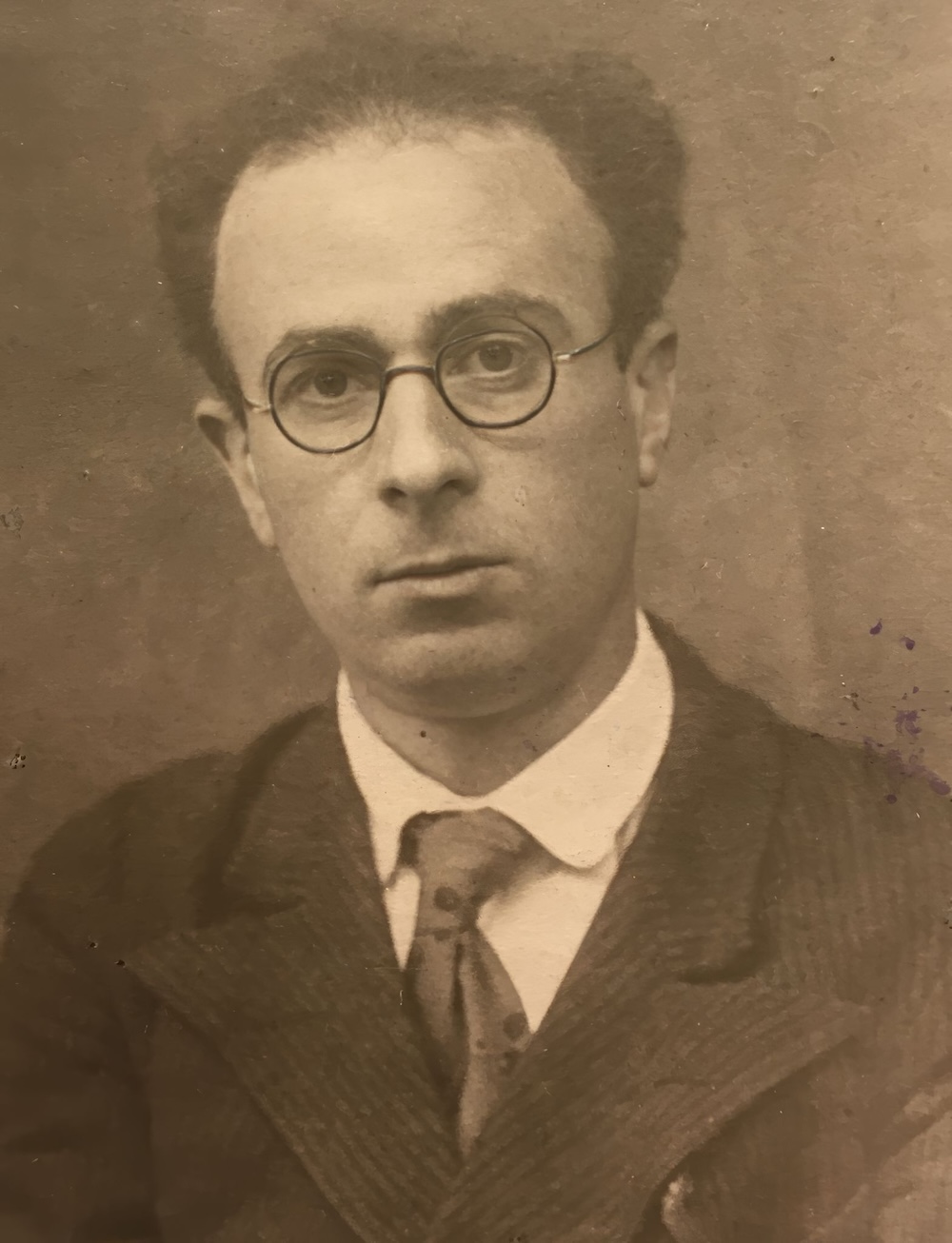

Моисей Исаакович Пейсик (1910 – 1995) родился в городе Смела Киевской губернии (ныне – в составе Черкасской области Украины) в семье банковского служащего. В 1929 году окончил среднюю школу в Баку, в 1934 году — геологоразведочное отделение горного факультета Азербайджанского нефтяного института имени М.А. Азизбекова по специальности «инженер-геолог по разведке нефтяных и газовых месторождений», после чего работал научным сотрудником геофизического сектора Азербайджанского нефтяного исследовательского института.

С 1936 года — начальник геологической партии Украинского отделения Всесоюзной конторы геофизических разведок (город Ромны Сумской области), с 1939 года — заместитель главного геолога, директор лаборатории, главный геолог треста «Укрнефтепромразведка». С сентября 1941 года — главный геолог — заместитель управляющего треста «Татнефтегазразведка», с октября 1944 года – вновь главный геолог треста «Укрнефтепромразведка». С 1949 года — главный геолог Ленинградской конторы разведочного бурения треста «Союзнефтегазразведка».

Григорий Волчек