Инициатива снизу

Западная Сибирь не была terra incognita для российских и советских геологов. Первые частные и государственные рудознатцы появились здесь еще в XVIII веке, а в XIX веке геологическое изучение огромного таежного региона приняло систематический характер (в основном, искали золото и медную руду).

Постепенно дело дошло и до нефти — в 1912 году омский солепромышленник Христофор Абрамович пробурил рядом с деревней Цынгалы Самаровского уезда (ныне — Ханты-Мансийский район ХМАО-Югры) скважину, но нефти не нашел. При этом было очевидно, что нефть в этом районе – Иртышской пойме южнее нынешнего Ханты-Мансийска – есть: в урочище Превесная Грива недалеко от Цынгалы был обнаружен ярко выраженный нефтяной ключ, а из ствола пробуренной скважины ощутимо выходил горючий газ.

В 20-х годах ХХ века, когда в период массовой индустриализации стране остро потребовались природные ресурсы, в Западной Сибири начали активно выявляться и вводиться в эксплуатацию месторождения полезных ископаемых в весьма широком ассортименте, включающем каменный и бурый уголь, железную руду, белую и желтую глину, охру, слюду, асбест, графит, известняк, полевой шпат, золото, кварцевый песок, пьезокварц, олово, вольфрам, минеральную и сероводородную воду.

«Мотором» углубленного геологического изучения труднодоступной, малолюдной, но потенциально богатейшей территории были местные власти. Особую настойчивость проявлял Яков Рознин, в 1931 году возглавивший исполком вновь созданного Остяко-Вогульского национального округа, позднее переименованного в Ханты-Мансийский. В первую очередь, он апеллировал к золотодобытчикам, но подчеркивал, что наряду с изысканиями золота надо вести геологоразведку и по другим полезным ископаемым, включая нефть и газ. В частности, в письмах московскому и свердловскому начальству (округ тогда входил в состав Уральской области) Рознин отмечал, что на территории округа известно около 20 естественных выходов нефти на поверхность.

Этот подход в целом разделяли руководители трестов «Уралзолото» и «Союззолото» — организованные ими геологические экспедиции в Западной Сибири вели универсальную геологоразведку и внесли существенный вклад в геологическое изучение территории.

В 1934 году небольшую геологическую партию в Самаровский и Сургутский районы направил базировавшийся в Уфе недавно созданный трест «Востокнефть» (вскоре он переехал в Самару/Куйбышев); партия обнаружила естественные выходы нефти на реках Большой и Малый Юган. В следующем году «Востокнефть» направил в регион более крупную Обь-Иртышскую нефтеразведочную экспедицию, расширившую зону работ за счет Верхне-Тавдинского района (восточное Приуралье) и получившую положительные результаты, включая фиксацию выходов нефтяных (ирризирующих) пленок на реках Белая, Тавда и Конда.

Кайнозой, мезозой, палеозой

…А потом возникла 4-летняя пауза, вызванная целым рядом факторов, включая массовые репрессии, обезглавившие руководство как нефтегазовой и геологической отраслей, так и местных партийных и государственных органов Западной Сибири. Также важным фактором торможения на западносибирском треке стала концентрация «Востокнефти» на геологоразведке в Куйбышевской, Саратовской и Оренбургской областях, где в тот период были открыты промышленные запасы нефти и природного газа.

Ситуация изменилась в октябре 1939 года, когда нарком (министр) нефтяной промышленности СССР Лазарь Каганович подписал приказ «Об организации геофизической экспедиции и геологоразведочных работ на нефть в Западной Сибири». В основу приказа легла развернутая служебная записка руководителя геологической службы наркомата Василия Сенюкова, который он предложил провести геофизическое изучение Западной Сибири на территории размером более 500 тыс. кв. км (площадь Франции!) и подготовить точки для глубокого поискового бурения на нефть. При этом Сенюков отмечал: «Грандиозная по площади Западно-Сибирская низменность – одна из самых перспективных геологических областей по нефтеносности, и уже в настоящее время выделен ряд районов для разведки кайно-мезозойских и более глубоко лежащих палеозойских отложений, в которых предполагаются нефтяные залежи».

Поскольку эта масштабная работа требовала существенных финансовых и материальных ресурсов, а также привлечения специалистов смежных ведомств, включая Главное управление геодезии и картографии, Гидрометслужбу и Главсевморпуть, отраслевой приказ был подкреплен правительственным постановлением. Документ, изданный союзным Совнаркомом, определил сроки проекта (два года), территорию проведения работ («полоса железных дорог от восточного склона Урала до западных склонов Енисейского кряжа») и объем затрат – 17,9 млн рублей (очень значительная сумма по тем временам); был уточнен объем проходки: крелиусное бурение (строительство неглубоких картировочных, параметрических и структурных скважин малого диаметра) – 15 тыс. м, глубокое роторное бурение – 4 тыс. м.

Отдельными пунктами постановления геологам предоставлялись необходимые материальные средства — 30 крелиусных станков, 6 станков для глубокого бурения, 9 вездеходов с прицепом, 8 тракторов-болотоходов, 1 аэросани, 32 грузовые автомашины, 1 гидросамолет, 5 речных катеров, 10 подвесных лодочных моторов и 500 комплектов зимней спецодежды арктического типа. Дополнительными решениями местных властей геофизикам и буровикам в качестве гужевого транспорта были предоставлены 500 лошадей и 1000 северных оленей. Интересно (и уникально для советской практики), что выделяемые ресурсы превосходили запрашиваемые.

От Свердловска до Новосибирска

Работа развернулась «с большевистским размахом». Вдоль железных дорог Свердловск – Омск – Новосибирск и Челябинск – Омск развернулись 18 поисковых партий (маятниковых, гравиметрических, сейсмических, электроразведочных, магнитных, вариометрических, геодезических) и несколько метеостанций. Наряду с мобильными партиями, в Остяко-Вогульске (Ханты-Мансийске), Тавде, Ишиме и Кургане были созданы стационарные геофизические базы.

Стартовал проект в наиболее обжитом месте, расположенном на стыке Урала и Западной Сибири — в Верхне-Тавдинском районе, на берегах реки Белой, где были проведены электроразведочные работы методом вертикального зондирования. Затем там были пробурены две крелиусные скважины глубиной 73 и 445 м. Вскоре крелиусные скважины появились и на других участках. Увы, на данном этапе геологоразведка однозначно не подтвердила нефтеносность изучаемой территории.

…А потом началась война, в связи с чем перспективный проект утратил динамику (в частности, план по глубокому бурению был радикально сокращен). Тем не менее, в июне 1942 года Главнефтеразведка совместно с Главным управлением Севморпути существенно расширила ареал поисковых работ, включив в него Тазовский и Пуровский районы Ямало-Ненецкого округа. В отчете этой экспедиции, завершившейся в 1943 году, в частности, говорилось: «Наиболее целесообразно дальнейшие нефтепоисковые работы на севере Западно-Сибирской низменности направить в пределы намечающихся впадин — Приенисейской, включая бассейны Мессо и Таза, и Нижнеобской, захватывающей бассейн Надыма». Это был совершенно правильный прогноз – именно в этих районах в 60-х – 80-х годах были открыты крупнейшие газовые месторождения – Медвежье, Юбилейное, Ямсовейское, Уренгойское, Ямбургское, Еты-Пуровское и ряд других.

Предчувствие победы

Очередная 4-летняя пауза была вызвана как объективными трудностями военного и послевоенного времени, так и концентрацией геологоразведочных усилий нефтяников в Поволжье — Татарии, Башкирии, Саратовской и Куйбышевской областях, а также в Коми АССР и Прикамье, где в этот период были открыты крупные месторождения – Шугуровское, Кинзебулатовское, Войвожское (1943), Туймазинское/девонская залежь, Яблоновый Овраг (1944), Нибельское, Северокамское/девонская залежь (1945) и Бавлинское (1946).

Важную роль в «реанимации» западносибирской нефтяной геологоразведки сыграло принятое в октябре 1947 года постановление Совета Министров СССР, наметившее широкую программу поисковых работ в восточных районах страны и возложившее ее реализацию на недавно созданное Министерство геологии СССР. Программа нефтеразведки в Западной Сибири предусматривала масштабную региональную геологическую и аэромагнитную съемку, а также бурение 26 опорно-параметрических скважин глубиной 2-3 км.

Эти немалые объемы работ Мингео распределило между тремя геологоразведочными трестами — Центральным (Москва), Уральским (Свердловск) и Сибирским (Новосибирск). Кроме того, в Тюмени и Новосибирске были созданы мощные геофизические конторы, применявшие новые высокоэффективные технологии, включая электроразведку с применением теллурических токов, речную (ледовую) и авиадесантную сейсморазведку, гидромониторное погружение зарядов в грунт и ряд других.

В 1952 году на базе Тюменской геофизической экспедиции был создан трест «Тюменьнефтегеология», геологическую службу которого возглавил легендарный Лев Ровнин, будущий министр геологии РСФСР. А в 1956 году выдающийся организатор геологического дела Рауль-Юрий Эрвье объединил «Тюменьнефтегеологию» и «Запсибгеофизику» в единое предприятие, контролировавшее более полусотни поисково-геологических и сейсморазведочных партий и ставшее крупнейшей в мире геологоразведочной структурой.

У геологов появился собственный речной флот, авиаотряд с вертолетами и гидросамолетами, сеть полевых аэродромов и гидропортов, разнообразная вездеходная и автотракторная техника, спецоборудование, производственно-складские базы и ремонтные службы. Для оперативной обработки и анализа геологических данных была создана крупнейшая за Уралом геохимическая и геофизическая лаборатория. Затем был организован Тюменский филиал Сибирского НИИ геологии, геофизики и минерального сырья. Во-многом эти сильные управленческие решения, подкрепленные необходимыми финансовыми и материальными ресурсами, стали залогом будущих поистине невероятных открытий западносибирских геологов.

Березово, Шаим, далее — везде

Но вернемся немного назад. К концу 40-х годов за Уралом сложились три нефтеразведочных кластера – первый бурил опорные скважины, двигаясь со стороны Свердловской области по линии Тавда — Ханты-Мансийск; второй работал с противоположного края — восточнее 72-го меридиана, на территории Кемеровской и Томской областей; третий вел поиск на юге Тюменской области.

В сентябре 1952 года на окраине поселка Березово, что на северо-западе Ханты-Мансийского округа, была заложена первая в этом районе опорная (стратиграфическая) скважина. Ровно через год, 21 сентября 1953 года, скважина Р-1 с глубины 1344 метра из кристаллического фундамента палеозойского возраста выдала мощнейший газо-водяной фонтан суточным дебитом 1 млн кубометров газа и 1 тыс. кубометров воды. Гул исполинского фонтана был слышен за 30 км от буровой. Зимой фонтан замерз, весной следующего года «ожил», а летом был задавлен.

Это было первое открытие промышленной залежи углеводородов в Западной Сибири. Так Березово, ранее известное только тем, что здесь отбывал ссылку Алексашка Меншиков (на эту тему выдающийся художник Иван Суриков написал весьма выразительную картину), яркой и значимой страницей вошло в нефтегазовую летопись Западной Сибири. В течение короткого времени в окрестностях поселка была открыта Березовская группа газовых и газоконденсатных месторождений, включая крупное Пунгинское, а затем начато проектирование и строительство первого за Уралом магистрального газопровода Березово – Пунга – Свердловск.

Открытие березовского газа стало очевидным успехом, но большой нефти по-прежнему не было. Тем временем, геологи, открывая вместо нефти артезианскую (колонковую) воду, прояснили общую картину геологического строения Западно-Сибирской низменности. Стало ясно, что это огромная планетарная мега-впадина, сформировавшаяся в мезозойском и третичном периодах из глин и песчаников юрского и раннемелового возраста с высоким содержанием органических веществ. Вся территория низменности плотно насыщена тектоническими элементами — впадинами и поднятиями, являющимися естественными ловушками нефти и газа.

Первым предвестником поистине великого геологического открытия стал результат бурения опорной скважины на Мало-Атлымской площади в 200 км южнее Березово – там в сентябре 1959 года из юрских песчаников за сутки нацедили 2 тонны легкой бессернистой нефти. Это обстоятельство заставило геологов более предметно разобраться в геологическом строении сибирского Предуралья и выйти в верховье реки Конда, где геофизики выявили перспективную Мулымьинскую структуру. К весне 1960 года здесь, в селе Шаим Кондинского района Ханты-Мансийского округа, были пробурены две поисково-разведочные скважины, первая из которых дала суточный дебит 1,5 тонн нефти, а вторая – 12 тонн. Это было хорошо, но мало.

Очередная разведочная скважина Р-6 была заложена «не по учебнику» — не на куполе, а на крыле структуры, на берегу реки Конда. Бурение начали в мае, через полтора месяца в керне заметили нефтепроявления. 20 июня, после перфорации пласта, из скважины забил нефтяной фонтан суточным дебитом около 400 тонн нефти. Так была открыта большая западносибирская нефть.

Герои трудового фронта

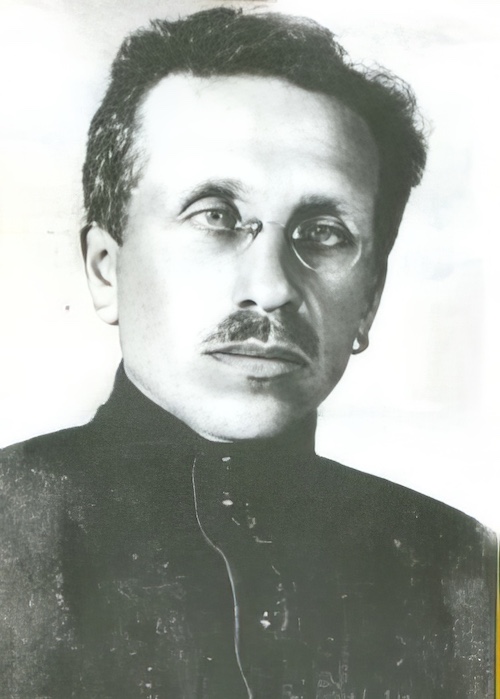

Ростислав Сергеевич Ильин (1891-1937) родился в Москве в семье бухгалтера. В 1909 году окончил гимназию, в 1914 году — естественное отделение МГУ по специальности «почвовед-агроном» (ученик В.И. Вернадского), после чего занимался сельским хозяйством в Дмитровском районе (Подмосковье), активно обучая окрестных крестьян передовым методам хозяйствования.

С 1918 года работал в Московском губернском земельном отделе; дважды арестовывался ВЧК за принадлежность к партии эсеров, находился в тюрьме около 5 месяцев. С 1922 года преподавал на кафедре почвоведения МГУ, одновременно работая научным сотрудником Московского НИИ почвоведения и Азербайджанской почвенной экспедиции.

В августе 1925 был незаконно арестован по политическим мотивам и осужден на 3 года лишения свободы.По ходатайству В.И. Вернадского приговор был смягчен, а тюремный срок был заменен на высылку в село Колпашево Нарымского уезда Сибирского края (ныне – в составе Томской области). С 1927 года Ильин работал агрометеорологом и почвоведом, с 1930 года – старшим геологом Сибирского геологического управления, начальник Чулымской геологоразведочной партии, член комиссии по подсчету запасов полезных ископаемых Западно-Сибирского геологического треста; одновременно преподавал в Томском государственном университете и Сибирском геологоразведочном институте.

В 1931 переведен на поселение в Минусинский район Восточно-Сибирского края; оттуда в 1932 году направил в Главгеологию обширную и аргументированную докладную записку, в которой впервые в стране научно обосновал перспективы промышленной нефтегазоносности Западной Сибири и предложил начать масштабные геологоразведочные работы на территории региона.

В 1934 году возвратился в Томск; тогда же защитил диссертацию кандидата геологических наук и подготовил докторскую диссертацию на тему «Происхождение лессов». Всего подготовил 150 научных трудов.

В 1935 году по заданию Западно-Сибирского геологоразведочного управления возглавил Обь-Иртышскую геологическую партию, работавшую в Самаровском районе Остяко-Вогульского округа (ныне – Ханты-Мансийский район ХМАО-Югры) и ряде других территорий; в рамках этой работы провел геологические съемки побережий Иртыша и Оби от Новосибирска до Салехарда и подготовил монографию «Геология низовий Иртыша ниже Горной Субботы и Оби до Большого Атлыма», где дал четкий прогноз наличия нефтяных и газовых месторождений в меловых отложениях Среднего Приобья (через четверть века этот прогноз полностью подтвердился).

В июне 1937 года арестован в седьмой раз и решением внесудебного органа – тройки НКВД – за «участие в подпольной контрреволюционной террористической организации эсеров» приговорен к расстрелу. В 1956 году посмертно реабилитирован.

Василий Михайлович Сенюков (1906 — 1975) родился в деревне Онежье Яренского уезда Вологодской губернии (ныне – в составе Княжпогостского района Республика Коми) в семье лесоруба. В 1928 году окончил неполную среднюю школу в селе Глотово Удорского района, в 1930 году — педагогический техникум и совпартшколу в Усть-Сысольске (Сыктывкаре), в 1935 году – Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина; затем работал сотрудником геологической экспедиции в Восточной Сибири. С 1937 года — заместитель начальника Главного геологического управления Наркомтоппрома СССР. В 1938 году стал первым в СССР доктором геолого-минералогических наук (без защиты диссертации, за открытие нефтяных месторождений нефти в Якутии).

С 1939 года — начальник Главного геологического управления Наркомнефтепрома СССР, с 1940 года (по совместительству) — заведующий кафедрой геофизических и геохимических методов разведки Московского нефтяного института имени И. М. Губкина. С 1942 года — начальник комплексной экспедиции Наркомнефти по Урало-Волжской провинции, руководитель государственной геологической экспертизы по газопроводу Саратов – Москва, с 1946 года — директор Московского филиала ВНИГРИ.

В 1952 году был незаконно арестован, но затем освобожден во внесудебном порядке. С 1953 года – заведующий сектором и лабораторией геохимических исследований ВНИИ природных газов.

Лауреат Сталинской (дважды) и Государственной премий, Заслуженный деятель науки и техники Коми АССР и Якутской АССР. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета» (дважды) и медалями.

Георгий Евгеньевич Рябухин (1908 — 1998) родился в Екатеринославе (ныне – город Днепр, Украина); рано лишился родителей, воспитывался в детском доме. В 1926 году окончил Тамбовский педагогический техникум, в 1930 году — геолого-почвенное отделение физико-математического факультета Ленинградского университета; затем работал начальником Байкальской и Кузбасской нефтепоисковых геологических партий Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института (ВНИГРИ).

С 1934 года – старший геолог, начальник Забайкальской и Северобайкальской геологических партий треста «Востокнефть». С 1936 года – геолог, главный геолог Усть-Енисейской нефтепоисковой экспедиции Горно-геологического управления Главсевморпути, с 1938 года – старший геолог Всесоюзного Арктического института Главсевморпути, с 1939 года — начальник Сибирского бюро Главгеологии Наркомнефтепрома СССР. В 1940 году защитил диссертацию кандидата геолого-минералогических наук. С 1943 года — начальник экспедиций Московского филиала ВНИГРИ. В 1948 году защитил диссертацию доктора геолого-минералогических наук.

С 1950 года — профессор кафедры разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений Московского нефтяного института имени И.М. Губкина, с 1951 года — декан нефтяного факультета, заведующий кафедрой геологии нефти Свердловского горного института имени В.В. Вахрушева, с 1956 года — заведующий кафедрой геологии Пекинского геологоразведочного института (Китай), с 1959 года — профессор кафедры геологии Суэцкого нефтяного института (Египет), с 1960 года — профессор кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и газа, затем ведущий научный сотрудник института имени И.М. Губкина.

Почетный нефтяник, Почетный разведчик недр. Автор многочисленных научных трудов, включая вузовские учебники «Нефтегазоносные провинции и области СССР» (1969), «Геология нефтегазоносных провинций и областей СССР в районах развития соленосных отложений» (1974), «Геология и нефтегазоносность межгорных впадин СССР» (1977) и «Нефтегазоносность акваторий» (1980).

Николай Георгиевич Рожок (1911 – 1983) родился в Ново-Николаевске (Новосибирске). В 1930 году окончил среднюю школу, в 1936 году — Свердловский горный институт по специальности «горный инженер-геофизик», после чего работал прорабом геофизических партий треста «Башнефть».

С 1937 года – начальник геофизических отрядов и партий Западно-Сибирского геологического управления, с 1947 года — управляющий Сибирским геофизическим трестом (Новосибирск), с 1949 года — начальник Кузбасской комплексной геофизической экспедиции (Кемерово), с 1951 года — управляющий Абаканской геофизической конторой.

В 1955 году окончил Академию нефтяной промышленности, после чего работал главным инженером треста «Средазнефтегеофизика», а затем главным геофизиком и заместителем начальника Управления геологии и охраны недр Совета Министров Туркменской ССР. С 1962 года — начальник Новосибирского геологического управления.

Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Григорий Хаимович Дикенштейн (1911 – 1990) родился в Севастополе; в 1929 году окончил неполную среднюю школу, в 1931 году – рабфак, в 1936 году — Ленинградский горный институт, после чего трудился в геологических экспедициях на Урале, в Поволжье, Западной Сибири, Молдавии, Прибалтике, Крыму, Белоруссии и на Кавказе.

С 1942 года — главный геолог Главного управления по разведке нефтяных и газовых месторождений, затем заместитель главного геолога ВНИИ Наркомнефтепрома СССР. В 1946 году защитил диссертацию кандидата геолого-минералогических наук. С 1947 года – старший научный сотрудник, затем заместитель директора Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института. В 1954 году защитил диссертацию доктора геолого-минералогических наук. В 1968 — 1973 годах руководил геологической экспедицией, открывшей крупное газовое месторождение в Германской Демократической Республике.

Опубликовал свыше 200 научных работ, включая 16 монографий, среди которых «Газлинское газонефтяное месторождение» (1959) и «Геология нефтегазоносных областей Средней Азии и Южного Казахстана» (1969).

Отличник разведки недр; награжден орденом «Знак Почета» (дважды) и медалями, а также орденом Banner Der Arbeit и медалями ГДР.

Владимир Николаевич Сакс (1911 — 1979) родился в Санкт-Петербурге; в 1928 году окончил среднюю школу, в 1933 году — Ленинградский горный институт, после чего работал заместителем начальника геологической партии Белорусского и Московского геологоразведочных трестов и конторы «Спецгео».

С 1935 года – научный сотрудник Арктического института, с 1940 года – старший геолог Горно-геологического управления Главсевморпути, с 1944 – вновь в Арктическом институте (с 1948 года — Институт геологии Арктики): заведующий сектором и отделом, заместитель директора по науке. В этот период активно вел геологические исследования в бассейнах рек Таз, Пур, Мессо и Енисей, по итогам которых сформулирован первый в стране точный и детальный прогноз высокой нефтегазоносности мезозойских отложений Западной Сибири.

С 1958 года — заведующий лабораторией стратиграфии и палеонтологии мезозоя и кайнозоя Института геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР, одновременно с этим – заведующий кафедрой исторической геологии и палеонтологии Новосибирского государственного университета.

Доктор геолого-минералогических наук (1947), профессор (1950), член-корреспондент АН СССР (1958), автор классических монографий «Юрские и меловые отложения Усть-Енисейской впадины» и «Мезозойские отложения Хатангской впадины», редактор 15-томного труда «История развития рельефа Сибири и Дальнего Востока» (1964 – 1976).

Лауреат Государственной премии (1978), награжден орденом Трудового Красного Знамени (четырежды) и медалями.

Родион Фомич Гуголь (1909 – 1979) родился в местечке Ляды Горецкого уезда Могилевской губернии (ныне – в составе Дубровинского района Витебской области Белоруссии) в многодетной крестьянской семье. Окончил хедер (начальную еврейскую школу) и неполную среднюю школу; с 1923 года трудился в сельскохозяйственной артели «Идишер Пуэр» в Лядах, затем в службе пути Курской железной дороги и на московском заводе «Динамо». В 1930 году окончил рабфак, в 1934 году — геологоразведочный факультет Московского нефтяного института имени И.М. Губкина по специальности «инженер-геолог по разведке нефтяных и газовых месторождений».

С 1934 года — прораб, начальник Юганской поисково-разведочной партии Обско-Иртышской нефтеразведочной экспедиции треста «Востокнефть» в Сургутском районе Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) округа. Первым профессионально зафиксировал и классифицировал нефтепроявления на этой территории: «На реке Большой Юган у села Юганское… близ берега наблюдалось всплывание маслянистой жидкости, дающей на поверхности воды типичные для нефти ирризирующие пятна… Геолог Р.Ф. Гуголь, руководивший работами, подтверждает факт выхода нефтяной пленки с глубины в ряде скважин (скважины бурились со льда в дно реки до глубины 15 – 40 – 80 м)».

С 1936 года — геолог, заведующий маркшейдерско-геологическим бюро прииска имени М.В. Водопьянова Дальстроя НКВД (Ягоднинский район Магаданской области). С 1939 года — инспектор контрольно-инспекторской группы Главгеологии Наркомнефтепрома СССР, с 1940 года — старший геолог, затем заместитель начальника треста «Укрнефтеразведка».

С 1949 года – старший геолог треста «Арктикнефтеразведка» Главсевморпути (исследовал Таймырский полуостров и Булунский район Якутии), с 1965 года – старший научный сотрудник ВНИИ геологии.

Григорий Волчек