Соляные купола Полесья

Белорусская нефть не стала фактором Великой Отечественной войны, но война стала одной из основных причин сравнительно позднего открытия нефти в Белорусской ССР.

Все началось с того, что в 1930 году белорусский геолог Михаил Громыко, базируясь на интуиции и этимологии, открыл на своей малой родине, возле деревни Гарывада (Горивода) Речицкого уезда Минской губернии, явные нефтепроявления — выходы на поверхность болотного газа и природные источники гелеобразной нефти, которая отлично горела и подходила для смазки тележных осей. Громыко начал организацию полноценной геологической экспедиции, но не успел это сделать – был незаконно репрессирован, сослан далеко от дома, и в Беларусь до конца своей жизни так и не вернулся.

В 1933 году опытный горный инженер Александр Розин, исследуя территорию современной Гомельщины, научно обосновал идею о наличии в недрах белорусского Полесья промышленных залежей каменной соли и нефти. Здесь можно провести параллель с деятельностью Павла Преображенского в Прикамье, где были практически одновременно открыты и нефть, и калийная соль.

В 1937 году по инициативе Розина было создано Белорусское геологическое управление, что придало поисковым работам необходимый масштаб и глубину (в прямом смысле слова). В 1939 году первая глубокая разведочная скважина, пробуренная близ Домановичей (западнее Речицы), вскрыла на глубине 843 м, в девонских отложениях, мощный соляной пласт и тем самым подтвердила прогноз нефтеносности. Кроме того, в результате газовой съемки, проведенной северо-западнее Речицы, между Паричами и Глуском, в почвенном слое воздуха было обнаружено повышенное содержание тяжелых углеводородов.

Параллельно с этим молодой геолог Герасим Богомолов, готовивший крупномасштабную геологическую карту Белоруссии, отметил в Полесской низменности интересную аномалию – чередование молодых и древних горных пород; молодые породы представляли собой гигантские соляные купола, которые, как правило, являются спутниками углеводородов. Соответственно, в сопроводительной записке Богомолов написал: «Наличие в южной части Белорусской ССР куполообразных структур дает основание исследовать эти районы на нефть, соль и минеральные воды».

Увы, начавшая вскоре Великая Отечественная война остановила геологоразведку на территории республики.

Сначала был калий

Сразу же после войны в Белоруссии, катастрофически пострадавшей от войны (погиб каждый четвертый житель республики, а в Витебской и Могилевской областях – каждый третий), возобновилась нефтеразведка. На обоснование нефтеносности Припятского прогиба существенно повлиял материал, обработанный и опубликованный в 1945 году Залманом Гореликом по результатам бурения довоенной Домановичской скважины.

В 1949 году белорусские геологи добились огромного успеха — на стыке Минской и Гомельской областей они открыли крупнейшее в Европе Старобинское месторождение калийных солей площадью 350 кв. км и объемом промышленных запасов более 4 млрд тонн хлористого калия. Гигантское соляное поле стало ресурсной базой для создания Солигорского калийного комбината (ныне – «Беларуськалий», производитель 20% мирового объема калийных удобрений, главный экспортер республики). Эта фундаментальная геологическая находка, конечно же, добавила оптимизма и нефтяникам.

В 1951 году была создана Белорусская контора разведочного бурения, начавшая буровые работы на Мозырской, Наровлянской, Ельской и Копаткевичской площадях. В октябре 1953 года на Ельской площади (юго-западнее Речицы, близ границы с Украиной) из разведочной скважины был получен суточный приток 16 тонн нефти и около 1 тыс. кубометров попутного газа со значительной примесью сероводорода. К сожалению, шесть соседних структур дали только воду.

По результатам дополнительных геофизических исследований специалисты порекомендовали провести глубокое разведочное бурение на Речицкой структуре (западнее Гомеля), где преобладали карбонатные породы. Пятилетний план геологических работ, принятый в 1963 году, предусматривал бурение 23 параметрических скважин, 8 из которых были заложены под Речицей.

Хорошая подпитка для «Дружбы»

Первая речицкая скважина нефти не дала; тем не менее, с глубины около 3 тыс. м был поднят керн с четкими нефтепроявлениями. Буровики заложили еще пять скважин, одна из которых 20 августа 1964 года дала мощный фонтан с суточным дебитом около 130 тонн нефти. Спустя несколько месяцев две соседние скважины дали новые фонтаны с суточными дебитами в 600 и 830 тонн!

Это открытие было вдвойне радостным, поскольку Речицкое месторождение имело идеальную локацию — в считанных километрах от обеих ниток легендарного магистрального нефтепровода «Дружба», разветвлявшегося в соседнем Мозыре на две трассы — северную (на Польшу) и южную (на Чехословакию и Венгрию).

В октябре 1964 года «Дружба» была запущена по всей длине, а спустя полгода в трансграничную трубопроводную систему начала поступать нефть с Речицкого промысла, которая благодаря хорошим потребительским качествам и исключительному удобству логистики стала одной из самых высокомаржинальных в стране. Единственным обстоятельством, удорожавшим добычу, стало глубокое – до 4 км — залегание нефти. Отметим, что одна из пробуренных здесь параметрических скважин — Предречицкая №1 – имела рекордную глубину 6755 м.

В 1975 году Речица вышла на пик добычи – 8 млн тонн нефти в год; тогда же речицкая нефть стала поступать на вновь построенный Мозырьский НПЗ.

Сегодня Речица по-прежнему остается главным нефтяным районом Беларуси. В целом объединение «Белоруснефть» объединяет более 60 месторождений и 1,5 тыс. эксплуатационных и нагнетательных скважин, добывая около 2 млн тонн нефти в год; накопленная добыча приближается к 150 млн тонн нефти.

Герои трудового фронта

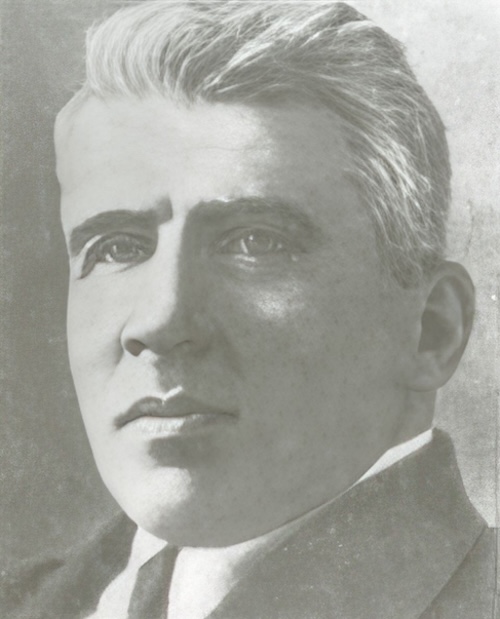

Александр Моисеевич Розин (1881 – 1942) родился в Могилеве; в 1902 году окончил Могилевскую гимназию, в 1908 году — Фрайбергскую горную академию (Германия), после чего работал горным инженером на месторождении красящей железной руды (охры) и огнеупорной глины Ляховая Гора в селе Лоев Речицкого уезда Минской губернии (на нынешней границе Украины и Белоруссии). С 1927 года — заместитель начальника горного отдела Высшего совета народного хозяйства Белорусской ССР, с 1931 года — заместитель начальника Белорусского геологоразведочного треста, с 1933 года — начальник отдела минерального сырья Белорусского НИИ промышленности, с 1937 года – вновь заместитель начальника Белорусского геологического управления.

Внес большой вклад в геологическое изучение Белоруссии и открытие месторождений торфяников, кварцевых песков, мела, фосфоритов и солей. Профессор (1938), член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР (1940), автор более 20 научных публикаций, включая монографию «Фосфоритная база БССР» (1935). Лауреат Сталинской премии (1952, посмертно) за открытие Старобинского месторождения калийных солей.

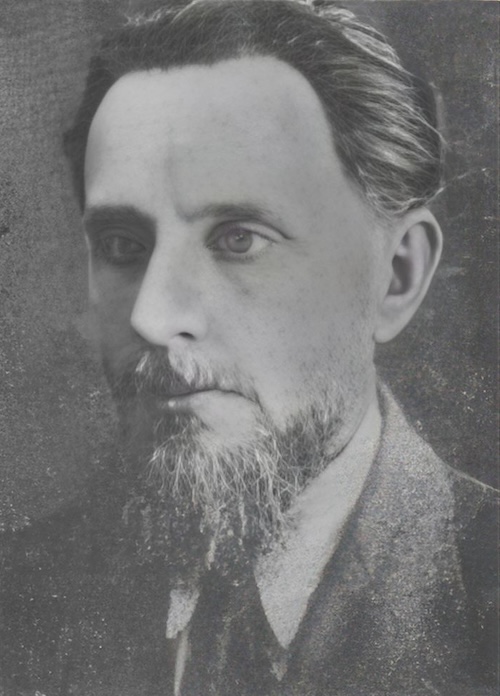

Михаил Александрович Громыко (1885 – 1969) родился в деревне Черное Речицкого уезда Минской губернии (в настоящее время — Речицкий район Гомельской области). В 1905 году окончил Могилевскую гимназию, в 1911 году — естественнонаучное отделение физико-математического факультета МГУ, после чего преподавал в Одессе в частном коммерческом училище и женских гимназиях. С 1920 года — директор школы-интерната для белорусских беженцев, с 1921 года – сотрудник Института белорусской литературы АН БССР; одновременно — преподаватель геологии Минского педагогического техникума и Белорусского государственного университета.

В 1930 году был арестован, осужден за «буржуазный национализм» по делу вымышленного «Союза за освобождение Беларуси» и выслан в Иваново-Вознесенск сроком на 5 лет. С 1936 года преподавал в Заполярном горно-химическом техникуме (город Кировск Мурманской области), Верхнечусовском училище (Пермская область) и Удмуртском педагогическом институте (Ижевск). В 1957 году полностью реабилитирован.

Разработал белорусскую научную терминологию в области географии, геологии, почв и химии. Издал учебники на белорусском языке «Пачатковая геаграфія» (1923) и «Уводзіны ў навуку аб неарганічнай прыродзе — кристаллографія и минералогія» (1926). Литературную деятельность начал в 1907 году (сначала на русском, потом на белорусском языке); автор многочисленных прозаических, поэтических и драматургических произведений, а также литературоведческих публикаций и художественных переводов (в частности, произведений Л.Н. Толстого).

Герасим Васильевич Богомолов (1905 — 1981) родился в деревне Слизнево Сычевского уезда Смоленской губернии (в настоящее время – в составе Новодугинского района Смоленской области). В 1922 году окончил Смоленский сельскохозяйственный техникум, в 1929 году — Московскую горную академию, после чего работал старшим геологом, начальником бюро подземных вод Института сооружений. С 1931 года – преподаватель Московского геологоразведочного института и одновременно научный сотрудник ВНИИ инженерно-строительной гидравлики и гидрологии. С 1935 года по 1950 год и с 1953 по 1954 год – директор научно-исследовательского бюро (позднее – ВНИИ) гидрогеологии и инженерной геологии. В 1950 — 1953 годах — заместитель министра геологии СССР.

С 1954 года — заместитель академика-секретаря Отделения геологических и географических наук АН БССР, с 1960 года — директор Института геологических наук, с 1964 года — заведующий лабораторией Института геохимии и геофизики. В течение 30 лет преподавал в Белорусском государственном университете.

Академик АН БССР (1960), председатель секции гидрологии Межведомственного геофизического комитета АН СССР, почетный президент Международной ассоциации гидрологических наук. Автор 300 научных трудов по геологии, включая 55 монографий и сборников геологических и тектонических карт БССР, а также трех вузовских учебников — «Основы гидрогеологии» (1951), «Гидрогеология с основами инженерной геологии» (1953) и «Специальная гидрогеология» (1955). Вел широкие исследования по гидрогеологии, водоснабжению территорий и осушению Полесья; активно участвовал в открытии месторождений подземных и минеральной вод, калийных и каменных солей, нефти и газа.

Лауреат Сталинской премии (1947, 1952) и Государственной премии БССР (1972), Заслуженный деятель науки и техники БССР (1968). Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды.

Залман Абрамович Горелик (1908-1987) родился в Бобруйске Минской губернии (в настоящее время – в составе Могилевской области). В 1927 году окончил среднюю школу, в 1936 году — Московский геологоразведочный институт, после чего работал инженером, главным инженером и начальником Белорусского геологического управления.

Во время Великой Отечественной войны был в эвакуации в Горьком (Нижнем Новгороде), где работал начальником Волго-Вятского геологического управления. С 1944 года вновь работал в Белорусском геологическом управлении начальником и затем главным геологом. Одновременно с 1949 года преподавал на кафедре геологии Белорусского государственного университета, доцент. С 1950 года – главный геолог «Белпромпроекта», с 1957 года — начальник отдела нефти и газа Института геологических наук АН БССР, с 1967 года — заведующий сектором тектоники, старший научный сотрудник Белорусского НИИ геологии.

Автор многочисленных научно-прикладных исследований в области тектоники, структурной геоморфологии и прогнозирования месторождений калийной и каменной соли, нефти и газа, а также минерального строительного сырья. Впервые выполнил тектоническое районирование Белоруссии и дал четкий структурный прогноз месторождений соли и нефти в Припятском прогибе.

Григорий Волчек