Богатства Балкана

Промышленная добыча нефти в Туркмении, на каспийском полуострове Челекен, расположенного практически напротив – через море — нефтеносного азербайджанского Апшерона, началась еще в конце XIX века; здесь возник поселок Челекен (в настоящее время – Хазар) и небольшой нефтепорт (настоящее время – Аладжа).

В мае 1931 года в этой же прикаспийской зоне (в Западно-Туркменской нефтегазоносной провинции), в 130 км к востоку от порта Красноводск (ныне – Туркменбаши), у подножия хребта Большой Балкан, было открыто крупное нефтяное месторождение Небит-Даг («нефтяная гора»); первая скважина дала начальный суточный дебит 4 тыс. тонн нефти, вторая – 2 тыс. тонн, а третья, пробуренная в январе 1933 года – в 10 раз больше! Это были совершенно небывалые для советской нефтянки дебиты!

В 1933 году здесь был основан поселок Небит-Даг и железнодорожная станция Среднеазиатской железной дороги (сегодня это крупный город Балканабад со 130-тысячным населением, административный центр западно-туркменского региона — Балканского вилаята).

В 1938 году было открыто спутниковое месторождение Западный Небит-Даг, пробурены дополнительные оценочные скважины, проведены геофизические работы и на основе новых данных пересчитаны геологические запасы, что дало их огромный (десятикратный!) прирост – до 180 млн тонн.

Увы, оптимизм геологов не давал производственного эффекта – как и почти везде в стране, на фоне массовых репрессий периода большого террора бурение и добыча начали стагнировать и отставать от плана. В этом контексте весьма наглядны показатели 1939 года – план по проходке был выполнен лишь на 67% (20 тысяч метров вместо 30 тысяч, да еще при 20 авариях), по добыче – на 74% (435 тысяч тонн вместо 590 тысяч), по коммерческой скорости — на 47%, по вводу скважин в эксплуатацию — на 76% (при этом половина действующих скважин простаивала).

По газу был полный провал – газа в Небит-Даге очень много, планы по его добыче верстались, но оставались лишь на бумаге, поскольку газовая инфраструктура не создавалась. Добыча и полезная утилизация газа началась только в 1940 году, и то в очень ограниченных объемах.

Военная динамика

В предвоенном году трест «Туркменнефть» добыл 624 тыс. тонн нефти; в тяжелейшем 1941 году – 600 тыс. тонн; тогда же трест был передан в ведение НКВД, что позволило заменить заключенными мобилизованных на фронт нефтяников.

В 1942 году добыча резко упала – до 400 (почти в 4 раза меньше довоенного прогноза добычи), в следующем году, за счет прибывших сюда бакинских нефтяников, эвакуировавшихся вместе с оборудованием (в частности, более 80 полных комплектов буровой техники), выросла до 465 тыс. тонн (вывезенные из прифронтового Баку большие запасы сырой нефти, конечно же, в эту статистику не входили).

В 1944 и 1945 годах добыча достигла довоенного уровня. Этому способствовало укрепление материально-технической базы «Туркменнефти». Так, в конце 1942 года в ее составе появилось строительно-монтажное управление, специализировавшееся на возведении промысловых объектов и резервуарных парков.

Через год в Небит-Даге был организован отдельный трест «Туркменнефтепромстрой», в короткие сроки построивший новые нефтехранилища, нефтепроводы, 4 насосные станции, электростанцию, водоводы для системы поддержания пластового давления, дороги, ЛЭП и прочие объекты инженерной инфраструктуры. В результате фонд полностью обустроенных эксплуатационных скважин вырос более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом.

Общая добыча нефти в республике за период войны превысила 2 млн тонн.

Темп, набранный «Туркменнефтью» во время войны, дал пролонгированный эффект и в первые послевоенные годы – так, в 1948 году в 40 км к югу от Небит-Дага было открыто крупное месторождение Кум-Даг.

Стратегический Красноводск

Важнейшим элементом туркменской нефтянки в годы войны был Красноводский НПЗ. История завода началась в 1940 году с изыскательских работ в межгорной долине между хребтами Шагадам и Куба-Даг на берегу бухты Соймонова. В начале войны стройку приостановили, но спустя полгода продолжили – теперь уже на основе эвакуированного оборудования Туапсинского НПЗ, которое стало прибывать из Баку по морю в апреле 1942 года.

Всего в Красноводск было доставлено 780 вагонов различного технологического оборудования — две атмосферные трубчатки, две установки термокрекинга, оборудование для стабилизации бензина и очистки керосина, десятки километров труб и электрических кабелей, энергетическое оборудование, насосы, арматура и огнеупорный кирпич. Кроме того, 45 стальных резервуаров общей емкостью 80 тыс. кубометров и несколько сотен железнодорожных цистерн переправлялись через море на плаву. Вместе с оборудованием из Туапсе в Красноводск прибыли 180 работников завода вместе с семьями.

Отметим, что в Красноводск была доставлена неполная технологическая цепочка Туапсинского завода — установки для первичной перегонки нефти и производства кокса отправились на НПЗ Сызрани, Бугуруслана и Орска.

Доставка туапсинского оборудования в Красноводск растянулась почти на год. Это было вызвано предельной перегруженностью Красноводского порта. Дело в том, что летом – осенью 1942 года, после оккупации гитлеровцами части Северного Кавказа, Красноводский порт с его прямым выходом на Среднеазиатскую железную дорогу стал стратегическим пунктом, «окном в Азию» для огромных прифронтовых территорий Северного Кавказа, Нижней Волги и Закавказья. В частности, именно через Красноводск части Красной армии, воевавшие под Сталинградом, получали пополнение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, через Красноводск шел огромный эвакуационный поток (более полумиллиона беженцев за первые полтора года войны), к которому еще добавился масштабный транзит ленд-лизовских грузов в обратном направлении, из Ирана.

Логистические задержки по доставке оборудования Туапсинского НПЗ компенсировались ударным трудом строителей и монтажников – производственные агрегаты монтировались прямо с колес. Первоочередные объекты завода были построены в рекордно короткие сроки – всего за 9 месяцев. 25 мая 1943 года состоялся пробный запуск крекинг-установки; через 10 дней она была пущена в эксплуатацию, быстро вышла на заданный технологический режим и выдала первые тонны продукции — автомобильного бензина, который сразу же был отправлен войскам, воюющим на Курской дуге.

Чуть позже заработала вторая установка глубокой переработки нефти, а в сентябре – обе трубчатки. Вторая очередь завода была введена в строй в 1945 году. Всего за годы войны завод переработал более 1 млн тонн нефти.

Герои трудового фронта

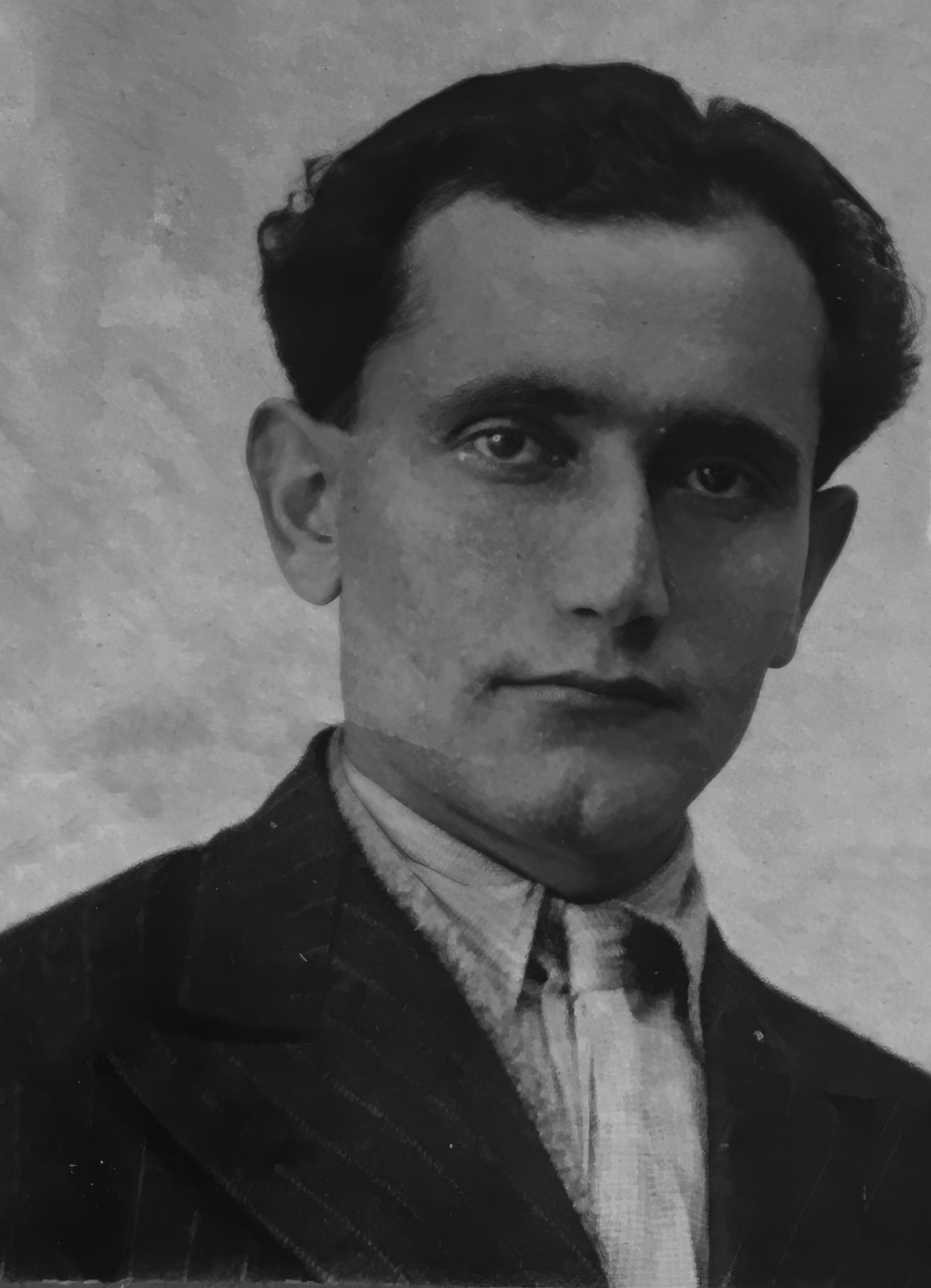

Владимир Владимирович Денисевич (1907-1984) родился в Санкт-Петербурге, где закончил среднюю школу. С 1925 года работал чертежником отдела бурения объединения «Азнефть». В 1931 году окончил Азербайджанский политехнический институт по специальности «горный инженер по геологоразведке», после чего работал геологом Сураханского промысла (трест «Орджоникидзенефть» объединения «Азнефть»).

С 1938 года – главный геолог треста «Туркменнефть»; в этой должности проработал 33 года. За этот период под руководством Денисевича открыты крупные нефтяные месторождения Кум-Даг (1948) и Челекен-2 (глубокие залежи; 1952), Котур-Тепе (1958), Барса-Гельмес (1960) с совокупным объем добычи более 15 млн тонн нефти в год, а также огромное газоконденсатное месторождение Шатлык с начальными запасами около 650 млрд кубометров газа в год. С 1971 года — старший научный сотрудник Института геологии и разработки горючих ископаемых.

Автор около 30 научных трудов, доктор геолого-минералогических наук, Заслуженный деятель науки и техники Туркменской ССР. Лауреат Сталинской (1951), Ленинской (1962) и Государственной (1975) премий. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (дважды), «Знак Почета» и медалями.

Анушаван Матевосович Давтян (1901 – 1971) родился в селе Ванк Мегринского уезда Елизаветпольской губернии (ныне – в составе Сюникской области Армении); вырос в селе Балаханы (пригород Баку), где на нефтепромысле работал его отец. В 1920 году окончил бакинское реальное училище, после чего служил в армии и ЧК, работал заведующим клубом. В 1931 году окончил Азербайджанский политехнический институт по специальности «горный инженер нефтепромыслового дела», в 1932 году — аспирантуру Московского инженерно-педагогического института.

С 1932 года — заместитель заведующего отделом кадров Бакинского горкома Компартии Азербайджана, с 1933 года — директор Азербайджанского социально-экономического института, с 1934 года — инженер по эксплуатации, заместитель и начальник отдела, директор промысла имени Ильича (трест «Сталиннефть»), заведующий трестом «Азгаз» объединения «Азнефть». С 1936 года — директор Азербайджанского нефтяного исследовательского института, с 1940 года — заместитель начальника производственной инспекции Наркомнефепрома СССР.

С 1941 года — управляющий трестом «Туркменнефть»; обеспечил устойчивую работу треста в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. С 1943 года – заместитель директора Краснодарнефтекомбината, с 1944 года – старший инженер, затем заместитель начальника производственного отдела Наркомата (министерства) нефтяной промышленности восточных районов СССР, с 1949 года — начальник Главного управления учебных заведений Миннефтепрома СССР.

Арон Зиновьевич Мушин (1905 – 1977) родился в селе Малаховка Новоузенского уезда Самарской губернии в семье крестьянина. Окончил неполную среднюю школу, после чего трудился в геодезической партии в Саратове и в типографии в Баку; служил в Красной армии. В 1934 году окончил Азербайджанский индустриальный институт имени М.А. Азизбекова, затем работал в тресте «Лениннефть» (промыслы Балаханы, Раманы и Сабунчи) Азнефтекомбината: инженер по эксплуатации, заместитель заведующего и заведующий нефтепромыслом, директор учебного комбината. С 1938 года – главный инженер треста «Востокнефть» (Куйбышев), с 1939 года — инженер-диспетчер производственно-распорядительного отдела Главнефтедобычи востока Наркомнефтепрома СССР, с 1940 года — заместитель начальника – начальник отдела добычи и бурения Дальнефтекомбината (Хабаровск), с 1941 года – главный инженер треста «Туркменнефть» (Красноводск). С 1944 года – на инженерных должностях в Наркомате (министерстве) нефтяной промышленности СССР, с 1957 года — заместитель начальника Управления нефтяной, газовой и химической промышленности Оренбургского совнархоза, с 1962 года – главный специалист Управления по техническому развитию и проектированию нефтедобывающих предприятий Госкомнефти (Миннефтепрома) СССР. Лауреат Сталинской премии (1950).

Герман Августович Хельквист (1894 — 1968) родился в поселке Балаханы близ Баку; окончил среднюю школу и горное отделение Томского технологического института (1923), после чего работал в объединении «Азнефть» геологом, помощником директора геологоразведочного бюро и главным геологом Прикуринского района, а затем главным геологом треста «Майнефть» (Нефтегорск, Краснодарский край; 1936 — 1939). Одновременно (в 1927 — 1930 годах) преподавал в Азербайджанском политехническом институте, в 1930 — 1931 годах был в командировке в США.

С 1939 года работал в центральном аппарате Наркомнефтепрома СССР начальником геологического отдела, главным геологом, старшим референтом наркома. В 1942 году во время командировки в трест «Туркменнефть» установил принадлежность нефтяных залежей Небит-Дага и Челекена к зональному типу, что коренным образом изменило представление об условиях залегания нефти в Западной Туркмении и в дальнейшем обеспечило успешность геологоразведки и постоянный рост нефтедобычи.

С 1950 года – заведующий лабораторией разведки нефтяных и газовых месторождений ВНИИнефтегаза, с 1957 года – директор Сахалинского комплексного НИИ, с 1963 года — старший научный сотрудник ВНИИнефтегаза.

Доктор геолого-минералогических наук (1955), профессор (1956), член-корреспондент АН СССР (1958). Лауреат Сталинской премии (1948). Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени и медалями.

Аитбай Худайбергенов (1906 – 1995) родился в селе Ушаган Шураханского уезда Сырдарьинской области Туркестанского края (ныне — в составе города Болдумсаз Дашогузского велаята Туркменистана) в семье крестьянина. Окончил неполную среднюю школу, Ашхабадский сельскохозяйственный техникум (в 1930 году), Туркменский сельскохозяйственный институт (в 1934 году); в период учебы возглавлял партийный комитет вуза.

После окончания института работал заместителем директора машинно-тракторной станции, затем служил в Красной армии. С 1936 года – второй секретарь Марыйского райкома Компартии Туркменистана, с августа 1937 года – первый секретарь Ленинского райкома партии, с ноября 1937 года — председатель Совета народных комиссаров (правительства) Туркменской ССР.

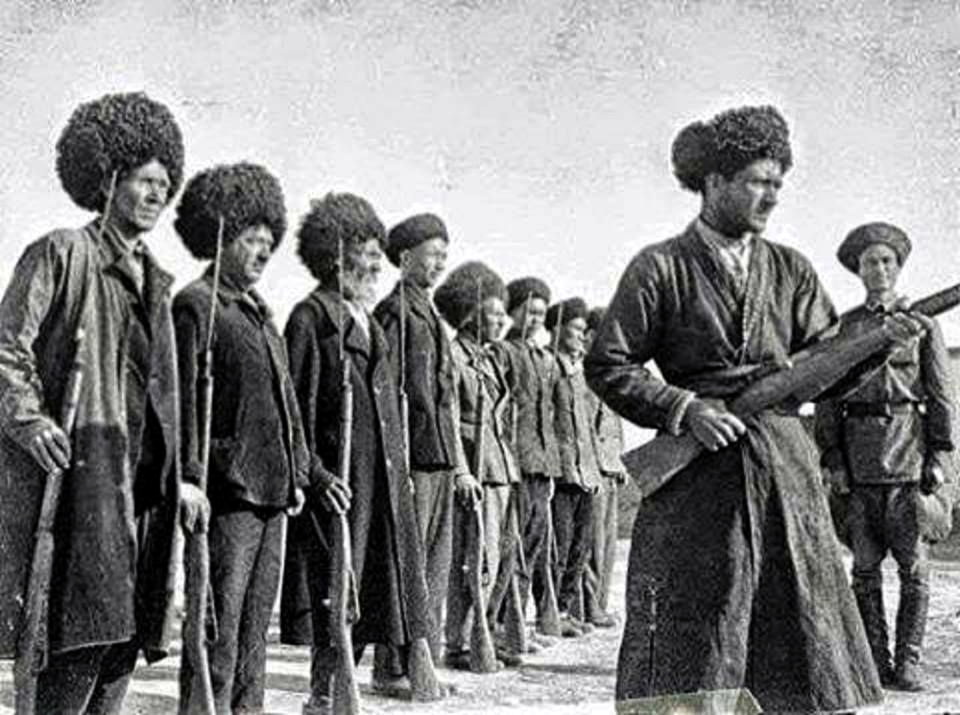

В годы Великой Отечественной войны отвечал за формирование на территории Туркмении крупных воинских соединений; всего из республики ушли на фронт 180 тыс. человек, половина из которых не вернулась домой.

Важнейшей задачей туркменского Совнаркома было обеспечение эвакуации: через Туркмению прошли более полумиллиона беженцев, из которых около 100 тысяч остались в республике до конца войны. Среди предприятий и организаций, эвакуированных в Туркмению — в основном, в Ашхабад и его пригороды, Красноводск, Небит-Даг, Кушку (самый южный город СССР), Мары, Чарджоу (Туркменабад), Ташауз (Дашогуз) и Байрам-Али – были крупные вузы (в частности, Московский и Одесский университеты, Харьковский инженерный гидрометеорологический институт), научные институты и военные училища. Кроме того, на территории республики была развернута большая сеть эвакогоспиталей.

В августе 1941 года Советский Союз ввел свои войска в северный Иран; эту операцию провела с территории Туркмении 53-я отдельная Среднеазиатская армия. В дальнейшем через Трансиранский коридор осуществлялись ленд-лизовские поставки, часть из которых шла через туркменские порты Красноводск и Челекен.

В сфере экономики особое внимание правительство республики уделяло развитию нефтяной промышленности, добыче угля (на Кугитангском и Ягманском месторождениях), а также растениеводству (выращивание хлопка, пшеницы твердых сортов, овощей и фруктов) и животноводству.

Награжден орденом Ленина (дважды) и медалями.

Григорий Волчек