40 дней и ночей

Эта история началась в середине 30-х годов, когда в окрестностях Саратова появились геологи, а затем буровики-поисковики. В апреле 1941 года, в самый канун войны, в районе поселка Елшанка в 16 км от Саратова была заложена очередная разведочная скважина, которая через полгода, в октябре, вскрыла промышленные запасы природного газа и выдала суточный дебит около 700 тыс. кубометров. Еще через полгода рядом была пробурена новая газоносная скважина с большим дебитом (около миллиона кубов в сутки).

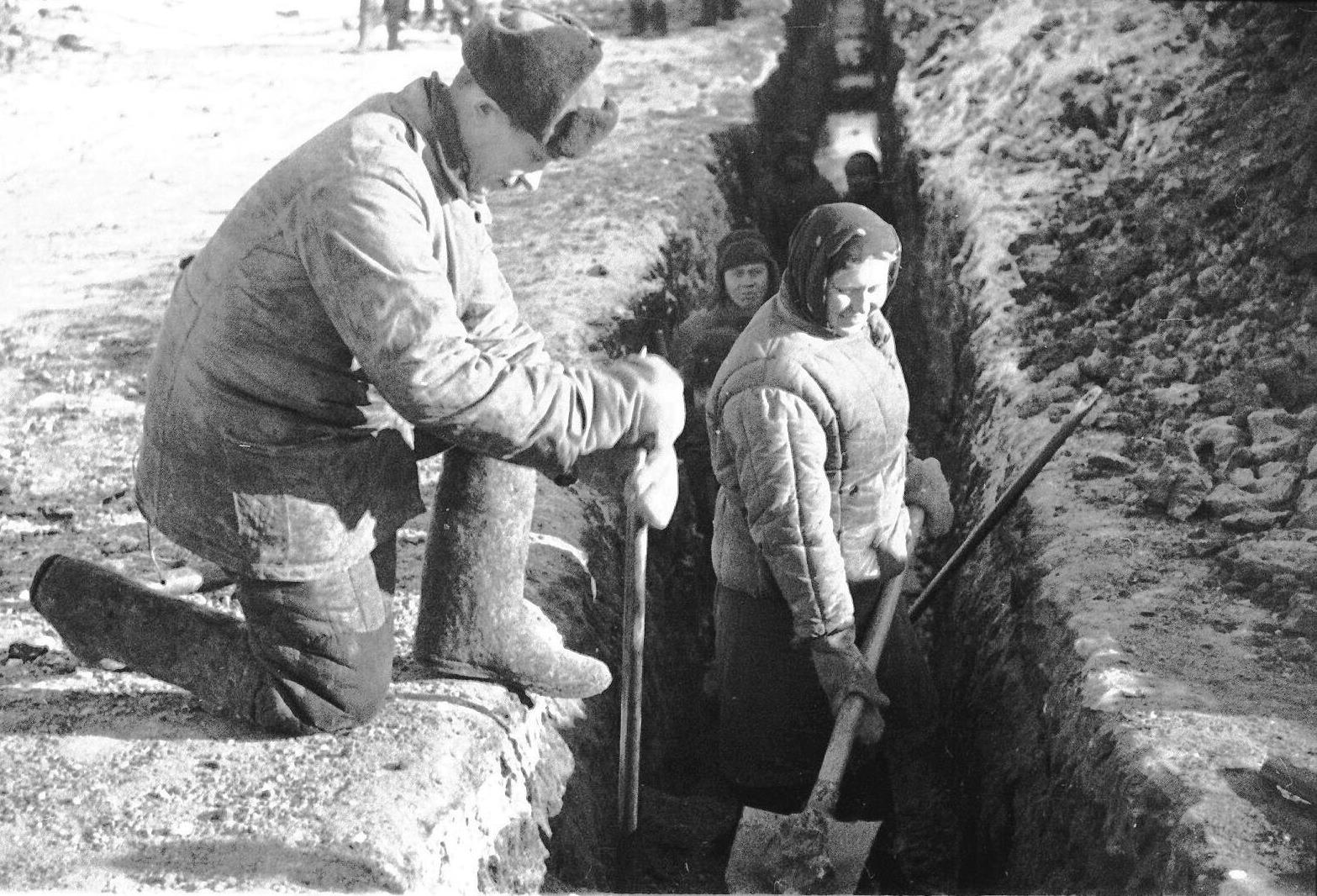

Эти объемы делали возможной газификацию Саратова, насыщенного важными оборонными предприятиями и тыловыми эвакогоспиталями. Одновременно с обустройством газопромысла вокруг Елшанки, ставшей стратегическим объектом, начали возводить оборонительные сооружения — окопы и заграждения, поскольку ввиду активного продвижения немцев в направлении Сталинграда линия фронта приблизилась к Саратовской области.

5 сентября 1942 года Совнарком (правительство) СССР принял постановление «Об эксплуатации природного газа Елшанского месторождения и снабжении этим газом Саратовской ГРЭС». Документ предусматривал обустройство 4 эксплуатационных скважин и постройку за полтора месяца 16-километрового трубопровода от села Елшанка до Саратовской ГРЭС. Ускорить стройку должен был отказ от стандартных процедур – строить предполагалось без утвержденных проектов и смет и с финансированием из госбюджета.

Несмотря на бомбежки и артобстрелы, траншеи под трубопровод были выкопаны очень быстро; укладка и сварка труб производились круглосуточно. Газопровод был завершен с опережением графика — за 40 дней и ночей. 28 октября 1942 года саратовский газ пошел по трубе, благодаря чему было налажено стабильное энергоснабжение Саратова (в первую очередь, стратегического Саратовского авиационного завода, где выпускались истребители Як-1, Як-1М и Як-3 а также большое количество другой военной продукции, включая автоматы ППШ, ручные гранаты, мины и зенитные установки).

Между тем, Елшанка продолжала активно развиваться: сюда протянули ЛЭП, расширили ареал разведки, углубили поисковые скважины и в новом продуктивном горизонте открыли залежи с дебитами 2 млн кубометров в сутки, наиболее мощными в стране на тот момент. Кроме того, в 5 км от Елшанки, у деревни Курдюм, было открыто схожее по строению спутниковое месторождение. Соответственно, из Курдюма в Саратов протянули вторую нитку газопровода, что позволило подать газ не только на Саратовскую ГРЭС, но и в городские котельные, принадлежавшие крупным промышленным предприятиям, организациям и госпиталям.

Вскоре газ нашли еще в двух соседних деревнях — Соколовой Горе и Песчаном Умете. Совокупные запасы газа Елшанско-Курдюмской площади составили 25 млрд кубометров, суточная добыча устремилась к отметке 3 млн кубометров.

Газ, уголь, сланцы, торф

Успехи саратовского газового хозяйства показали, что управлять новой отраслью требуется на более высоко организационном уровне. 19 июня 1943 года Совнарком СССР принял постановление «Об организации Главного управления искусственного жидкого топлива и газа при Совнаркоме СССР (Главгазтоппром)» — самостоятельного ведомства, прообраза будущего Мингазпрома; начальником главка был назначен Василий Матвеев, его заместителем – Юлий Боксерман (оба – выходцы из Донбасса, специалисты по подземной газификации угля).

Помимо создания отрасли по добыче, транспортировке и переработке природного газа, Главгазтоппрому «нарезали» много сопутствующих задач, включая разведку и разработку месторождений битуминозных углей, сланцев, сапропелитов и торфа, проектирование строительство и эксплуатацию заводов искусственного топлива на базе угля (синтез-нефти и синтез-газа), сланца и торфа, а также строительство станций подземной газификации угля и газогенераторных станций. Учитывая острый дефицит кадров, Московскому химико-технологическому институте имени Д.И. Менделеева и Томскому индустриальному институту имени С.М. Кирова предписывалось срочно организовать подготовку специалистов по искусственному жидкому топливу и химической переработке газов, а также демобилизовать из Красной армии специалистов нужного профиля.

Руководители нового главка сразу же показали, что мыслят масштабно и стратегически. 27 ноября 1943 года Матвеев представил первому заместителю председателя Совнаркома ССР Николаю Вознесенскому служебную записку «О снабжении природным газом города Москвы», где обосновал необходимость строительства первого в СССР магистрального сверхдальнего газопровода Саратов — Москва диаметром 300 мм и суточной мощностью 1 млн кубометров. Согласно предварительным расчетам, общий вес труб составлял 55 тыс. тонн, количество компрессорных станций – 3, количество газомоторных компрессоров – 15, общая стоимость проекта — 150 млн рублей, себестоимость 1 кубометра газа — 6,9 копеек, срок строительства — 1,5 года.

На основании этого Матвеев констатировал: «За вычетом расхода газа на компрессию и потери в пути Москва получит 336 млн кубометров газа в год теплотворной способностью 8400 кал/куб. м, что эквивалентно 405 тыс. тонн условного топлива. Такое количество газа дает возможность увеличить снабжение Москвы газом более чем в три раза по сравнению с максимальным довоенным уровнем. Кроме того, подача природного газа в Москву позволит также развернуть перевод автотранспорта с бензина на газовое топливо».

Отметим, что вопрос газификации Москвы в тот период был крайне актуальным — столица остро нуждалась в топливе. Поскольку мазут и солярка из столичного энергобаланса были исключены (все наличные ГСМ уходили на фронт), а высококалорийный уголь недавно освобожденного, но, увы, полностью разрушенного Донбасса заменен низкокалорийным подмосковным углем и торфом, резко, в полтора раза, вырос расход дров. Для их доставки в город в зимний период ежедневно требовались десятки железнодорожных составов (притом, что железнодорожный транспорт был в сильнейшей степени изношен и перегружен).

Две комиссии

Сначала этот смелый проект был воспринят в правительственных и научных кругах с большим скепсисом; более того, назначенная Совнаркомом специальная комиссия предложила положить его «под сукно». Тем не менее, инициаторы не сдавались, аргументируя свою правоту в том числе и новыми открытиями на Курдюме. В апреле 1944 года проект официально поддержал авторитетный нарком нефтяной промышленности Иван Седин, только что удостоенный звания Героя Социалистического Труда, после чего была назначена новая комиссия и дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки.

3 сентября 1944 года Государственный Комитет Обороны СССР принял историческое постановление «О строительстве газопровода Саратов — Москва», определивший следующие параметры магистрали: диаметр — 12 дюймов, объем прокачки газа — 1,3 млн кубометров в сутки. Стройка возлагалась на НКВД, проектирование и инженерно-изыскательские работы на трассе — на Главгазтоппром, прокладка московских коммунальных газовых сетей – на Мосгорисполком. Сроки устанавливались жесткие: выдача проектного задания — 1 ноября 1944 года, окончание изыскательских работ — 1 декабря 1944 года, технический проект — 1 мая 1945 года, пуск газопровода в эксплуатацию – к 1 июля 1946 года.

Не забыли про овраги

Поскольку ни опыта, ни необходимого оборудования для прокладки магистральных газопроводов в СССР тогда не было, в начале 1945 года в США была направлена группа специалистов Главгазтоппрома во главе с Юлием Боксерманом. У группы было две основные задачи — отбор комплектного газоперекачивающего оборудования, которое приобреталось по ленд-лизу, и получение необходимых компетенций для оперативной корректировки проекта. Параллельно «в поле» трудились сразу 10 геодезических партий. Штаб строительства, расположившийся в Москве на площади Революции, совсем недалеко от Кремля, получив от «американцев» готовые чертежи отдельных участков трассы, немедленно выдавал технические задания геодезистам и изыскателям.

Предложенный изначально маршрут протяженностью 783 км, проходящий через пять областей — Саратовскую, Пензенскую, Тамбовскую, Рязанскую и Московскую — было решено удлинить на 60 км. Трасса стала более «технологичной», но от этого не менее сложной — пришлось пересечь около ста ручьев и рек (включая три судоходные — Цну, Оку и Москву), столько же глубоких оврагов, около 30 железных и шоссейных дорог, 22 населенных пункта, 125 км болот и лесов.

Помимо линейных сооружений, на магистрали были запроектированы 6 поршневых газокомпрессорных станций (изначально планировались три), а также 2 распределительные станции, откуда газ поступает в сети низкого давления.

Сразу же по окончанию инженерных изысканий и профилирования трассы по всему маршруту начали развозить оборудование, технику и строительные материалы. На Челябинском трубопрокатном заводе приступили к изготовлению тонкостенных труб повышенной прочности (нужно было выдерживать высокое давление) диаметром 325 мм и толщиной стенки 6,25 мм.

Привет из Америки

В апреле 1945 года, сразу после того, как сошел снег, на трассы вышла «трудовая армия» землекопов. Для укладки труб рыли глубокие — 2,5 метра — траншеи. Летом-осенью 1945 года, на пике линейных работ, на стройке работали около 30 тыс. человек. Примерно десятую часть этого контингента составляли колхозники из деревень, расположенных в зоне строительства (8-километровая полоса вдоль трассы газопровода), были мобилизованы военнослужащие тыловых частей. Специальные работы (например, взрывные) выполняли армейские саперы, подводную прокладку трубы обеспечивали водолазы ЭПРОНа. При этом основной рабсилой были заключенные, приписанные к одной из гулаговских структур — Главному управлению аэродромного строительства НКВД, а также военнопленные и вольнонаемные.

Как и следовало ожидать, серьезные проблемы у строителей возникли при подходе трассы к Москве, где была повышенная концентрация дорог, зданий и сооружений. Еще большие трудности создавало форсирование рек, в частности, Цны, заболоченная пойма которой протянулась аж на 22 км. На участке, пролегающем через Оку (ширина реки с поймой — 700 метров), вход в скалистый левый берег пришлось долбить при помощи серийных взрывов.

Тем временем, заказанные боксермановской командой американские агрегаты и материалы — бесшовные трубные секции длиной 12 метров, газоперекачивающие агрегаты, компрессоры, газопоршневые электростанции, строительная техника — начали поступать на трассу строительства. Особенно желанными «заокеанскими посылками» были роторные экскаваторы (канавокопатели) Caterpillar — одна такая чудо-машина заменяла сразу 400 землекопов!

Всего для комплектации газопровода было использовано 24 дожимных компрессорных агрегата Cooper Bessemer и 6 газопоршневых электростанций Clark / General Electric. Отмечу, что все это оборудование, как и другие заокеанские приборы и агрегаты, поставленные Bendix Aviation, McCord, Veeder Root и прочими известными фирмами, безупречно отработало более полувека!

Продувка, зажигание, пуск

К началу 1946 года линейная часть газопровода, построенная всего за 9 месяцев (225 рабочих дней) была полностью готова: трубы уложены в траншеи, сварены встык и изолированы битумом. Началась продувка магистрали, которая выявила наличие мощных ледяных пробок, которые пришлось растворять остродефицитным спиртом.

В апреле 1946 года саратовский газ подошел к Подмосковью, и началось заполнение газгольдеров. Параллельно в Москве завершалась большая работа по подготовке к приему газа — было проложено свыше 100 км основных газовых сетей (не считая домовых вводов и внутренней разводки в зданиях). Одновременно в котельных устанавливалась топливная и контрольно-измерительная газовая аппаратура, а в квартирах, намеченных к газификации — газовые колонки и плиты, изготовленные московскими предприятиями промышленной кооперации по зарубежным лекалам. Кроме того, в Саратове для обслуживания и ремонта техники, применявшейся на строительстве газопровода, были организованы ремонтно-механические мастерские, вскоре преобразованные в Саратовский завод резервуарных металлоконструкций.

10 июля 1946 года в подмосковном поселке Царицыно (Ленино-Дачное), где находился технологический факел, состоялся пробный запуск магистрали; на следующий день газопровод был введен в эксплуатацию. Торжественный пуск состоялся на ГЭС-1 имени П.Г. Смидовича, расположенной на Раушской набережной напротив Кремля. Эту станцию выбрали не случайно: она сжигала сернистый мазут грубой очистки и выбрасывала из труб едкий черный дым, который время от времени в прямом смысле слова отравлял жизнь кремлевских обитателей. Столичные ГЭС-1 и ГЭС-2 стали получать 800 тыс. кубометров газа в сутки; кроме того, бытовой газ пришел сразу в 15 тыс. московских квартир. Через год, в августе 1947 года, газопровод был выведен на проектную мощность прокачки – 500 млн кубометров газа в год (подробнее – см. материал «Первая труба — самая трудная»).

Герои трудового фронта

Василий Матвеев (1907 — 1982) родился в деревне Медведево Орловской губернии в семье крестьянина. Окончил начальную школу; после смерти отца в 1920 году начал самостоятельную трудовую жизнь на Донбассе.

В 1932 году окончил Сталинский (Донецкий) углехимический институт, после чего работал там преподавателем и заведующим кафедрой; активно занимался проблемами подземной газификации угля.

С 1938 года – начальник Главгаза Наркомата тяжелой промышленности СССР, с 1943 года – начальник Главгазтоппрома; выступил одним из инициаторов и организаторов строительства газопровода Саратов – Москва.

После войны руководил объединением «Главподземгаз». При его активном участии были построены и введены в эксплуатацию магистральный газопровод Дашава — Киев – Брянск — Москва протяженностью 1300 км, газохимические комбинаты по переработке сланцев в Кохтла-Ярве (Эстония) и Сланцы (Ленинградская область), Новочеркасский завод синтетических продуктов (Ростовская область), комбинат «Щекиноазот» (Тульская область) и целый ряд других важных объектов.

Автор ряда крупных изобретений и научно-технических работ, включая генеральные планы газификации Москвы, Ленинграда, Горького, Челябинска, Харькова, Днепропетровска и городов Донбасса. Инициатор создания ВНИИ природного газа (1948) и ВНИИ подземной газификации углей, сланцев и нефти (1949), а также производства газовых турбин для магистральных газопроводов (1951).

Лауреат Сталинской премии I степени (1941). Награжден орденом Ленина и медалями.

Юлий Боксерман (1912 — 2004) родился в селе Тростянец Брацлавского уезда Подольской губернии (ныне – в составе Гайсинского района Винницкая область Украины). В 1929 году окончил школу, в 1933 году — Донецкий металлургический институт, после чего создал и возглавил в Донецке проектную контору, впоследствии ставшую институтом «ЮжНИИГипрогаз», ведущей проектной организацией газовой промышленности СССР.

С 1940 года – начальник Главного управления нефтегазовой промышленности Наркомнефтепрома СССР, с 1943 года – заместитель начальника Главгазтоппрома. В 1944 – 1946 годах — руководитель проектирования, а затем технический директор газопровода Саратов – Москва; с 1946 по 1950 год – начальник Управления эксплуатации газопровода. С 1953 года — директор Московского завода сжиженного газа, с 1956 года — заместитель начальника Главного управления газовой промышленности СССР (Главгаза), с 1965 года — заместитель министра газовой промышленности СССР, с 1970 года — заместитель председателя Государственной экспертной комиссии Госплана СССР.

Доктор технических наук, автор фундаментальных научно-прикладных работ, ставших настольными книгами специалистов газовой индустрии — «Природные газы и их использование» (1957), «Развитие газовой промышленности» (1958), «Газовые ресурсы СССР» (1959), «Пути развития новой техники в газовой промышленности» (1964), «Перевод транспорта на газовое топливо» (1988), а также научно-популярную книгу «Одиссея голубого огня» (1979), предназначенную для детей старшего возраста.

Леон Сафразьян (1893 — 1954) родился в Баку в семье служащих. В 1914 году окончил гимназию, в 1915 году призван в армию, служил в Персии (Иране) в звании прапорщика. В 1918 году вступил в Красную армию, окончил Академию Генерального штаба, участвовал в Гражданской войне на Дальнем Востоке.

После демобилизации в 1924 году работал на хозяйственных и административных должностях. Начальник строительства Челябинского тракторного завода (1929 — 1934), Ярославского автомобильного завода (1934 — 1935) и Горьковского автомобильного завода (1935 — 1937), начальник Главного управления капитального строительства Наркомата машиностроения (1937 — 1938), начальник Главвоенстроя при Совнаркоме СССР (1938 — 1941).

Во время Великой Отечественной войны — заместитель наркома внутренних дел СССР по строительству оборонных сооружений, одновременно — начальник Главного управления аэродромного строительства НКВД. С 1946 года — заместитель министра по строительству топливных предприятий, с 1948 года — заместитель министра нефтяной промышленности СССР. Погиб в результате несчастного случая на строительстве Новокуйбышевского НПЗ.

Генерал-лейтенант инженерно-технических войск (1945). Награжден орденами Ленина (трижды), Кутузова, Трудового Красного Знамени и медалями.

Василий Пачкин (1898 — 1965) родился в селе Константиново Бронницкого уезда Московской губернии (ныне Воскресенский район Московской области). Окончил школу, с 1918 года служил в Красной армии; участник Гражданской войны (воевал на Южном фронте); затем служил начальником Бронницкого уголовного розыска.

В 1935 году окончил Военно-инженерную академию имени В.В. Куйбышева, после чего руководил строительными организациями. С 1941 года — заместитель начальника Главного управления аэродромного строительства НКВД; возглавлял строительство аэродромов, нефтепроводов, командных пунктов и химических заводов. С 1944 года — начальник Управления строительства газопровода Саратов — Москва. С 1946 года — начальник Управления строительства газопроводов и нефтепроводов Министерства строительства топливных предприятий СССР; руководил строительством газопроводов Дашава — Киев — Брянск — Москва, Кохтла-Ярве — Ленинград, нефтепроводов Туймазы – Уфа и Уфа — Челябинск.

Генерал-майор инженерно-технической службы (1944), автор книги «Первенец газовой индустрии» (1947), лауреат Сталинской премии (1948). Награжден орденами Ленина (трижды), Красной Звезды (дважды), «Знак Почета», а также медалями.

Борис Майоров (1906 – 1967) Родился в городе Каменское Екатеринославской губернии (ныне — Днепропетровская область Украины) в семье рабочего-металлурга. Окончил неполную среднюю школу; с 1919 года был разнорабочим в Ростове-на-Дону, служил юнгой и матросом на кораблях торгового флота, был на срочной службе в Красной армии.

В 1935 году окончил Московский нефтяной институт имени И.М. Губкина по специальности «Нефтезаводские машины и оборудование», после чего руководил строительством Новогиреевской нефтяной базы под Москвой. В 1936 году командирован в США для приемки закупленного нефтеперерабатывающего оборудования и изучения технологий производства, монтажа и пуско-наладки аппаратуры.

С 1937 года — заместитель директора по строительству завода «Нефтегаз» (Москва), затем начальник отдела капитального строительства треста «Авиатон». С 1938 года — главный инженер отдела капитального строительства, затем — директор по строительству Саратовского крекинг-завода имени С.М. Кирова.

Саратовский НПЗ в годы Великой Отечественной войны был важнейшим стратегическим объектом, крупнейшим в стране поставщиком топлива. Предприятие, выпускавшее бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, сжиженный газ (пропан, бутан, метан), смазку (автол) и взрывчатое вещество (толуол), было пущено в эксплуатацию в 1940 году. Мощность завода по переработке составила 3,5 млн тонн в год.

В сентябре 1942 года начались систематические бомбардировки завода. Особенно катастрофичными были бомбежки в июне 1943 года – 1,5 тыс. немецких фугасных авиабомб практически полностью уничтожили завод и 80 жилых домов в рабочем поселке. Сразу после прекращения налетов, заводчане приступили к восстановлению разрушенного хозяйства, и уже через полгода завод возобновил работу.

После войны Майоров возглавлял Уфимский нефтеперерабатывающий завод и строительство Ново-Уфимского НПЗ.

С 1953 года руководил строительством Ново-Ярославского НПЗ, объявленным Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Работая на этой должности, сформировал мощный и слаженный коллектив строителей и монтажников. В 1958 году был построен рабочий поселок, включавший 50 тыс. кв. м жилья, столовую, магазины, школу, поликлинику, больницу и клуб. В 1961 году пущена в эксплуатацию первая очередь завода, после чего Майоров был назначен его директором.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также медалями.

Григорий Волчек